春节的传说故事与农耕文化的紧密关系

春节是中国最为重要的传统节日之一,它承载着悠久的历史文化和深厚的民俗传统。随着时代的发展,春节的庆祝方式不断演变,但其与农耕文化的紧密联系始终未曾改变。春节不仅是农民一年辛勤劳作的结束,更是对新一年的期望和祝福。

春节的起源与农耕文化的关联

春节的起源可以追溯到远古时代,源自中国古代农耕社会对天文、节令变化的崇拜和敬畏。中国古代农耕社会的经济依赖于天时地利,而天文历法则成为了人们安排农事活动的依据。春节恰逢农历新年的开始,象征着春天的来临。春天是农耕社会最为重要的季节之一,意味着新的播种和新的开始。

农耕文化强调与自然的和谐相处,而春节的节令正是依据天文历法调整的。在古代,农民通过观测天象、物候变化,合理安排播种、耕作和收获。春节作为农历新年开始的标志,不仅是人们对自然变化的反应,也是农耕社会对四季轮回的深刻理解。

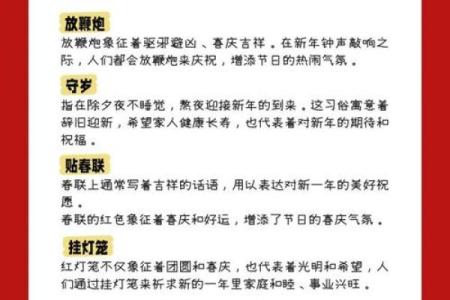

传统习俗与农耕文化的结合

春节的许多传统习俗,实际上与农耕文化有着直接的关联。在春节期间,家家户户都会进行大扫除,这是为了去除过去一年的不顺,迎接新一年的好运。农耕社会讲究“扫除晦气”,意味着要清除不利的因素,为新的播种创造更好的条件。同时,春节期间的团圆饭、食物的准备以及祭祀活动,也与农耕文化密切相关。

在春节的传统食品中,很多都寓意着丰收和富贵。如饺子,形状像元宝,象征着财富与繁荣;年糕则象征着步步高升,预示着生活越来越好。这些食物不仅体现了人们对美好生活的向往,也是农耕文化中对丰收的祈愿和祝福。

历史案例:春节的天文和农耕背景

在中国古代的典籍中,关于春节的记载往往与天文和农耕密切相关。例如,《诗经》中就有对春节的描述,提到农历正月是农事的起始,而春天也是天地万物复苏的时刻。农民在这时开始准备春耕,春节则是对即将开始的耕作季节的一种庆祝和祈祷。

另一个历史案例可以追溯到唐朝时期,当时的《大元大一统志》记载了春节期间的农事活动,强调春节不仅是家族团圆的时刻,也是农耕社会进行田间劳作规划的时刻。春节的传统活动如拜年、祭祖等,实际上是希望通过这些仪式获得自然和祖先的庇佑,确保一年的丰收与安康。

现代传承与农耕文化的延续

随着时代的发展,虽然现代社会的生产方式已经发生了巨大变化,但春节的农耕文化内涵仍在不断传承。例如,许多城市中仍然保留着春节期间的大规模团圆饭和祭祖活动,这些习俗象征着人们对过去农耕生活的怀念,并继续在现代社会中传承下去。

一些现代的春节庆祝活动,如春晚、放鞭炮等,虽然形式上与传统农耕文化有所不同,但它们的核心理念依然与农耕文化紧密相连。春晚和放鞭炮的目的是驱邪避灾、迎接新的一年,类似于古代农民通过祭祀和庆祝来保佑丰收和家人安康。

通过这些延续下来的传统活动,我们可以看到,春节不仅是对农耕文化的纪念,它还在现代社会中以不同的方式与我们的生活紧密相连,提醒着我们不忘初心,珍惜自然和家庭的价值。

起名大全

最近更新

- 伶字五行格局揭秘:如何从性格解析中洞察伶人命运?

- 2025年05月18日装修是黄道吉日不? 今日装修新房合适吗?

- 2025年农历四月初三这日子结婚算黄道吉日不? 办喜事合不合适?

- 珊字女孩取名寓意:从哲学角度看字义内涵

- 深入吴谢宇八字,揭开命运暗藏的玄机与真相

- 霖字男孩取名:属性属火的光明寓意与能量象征

- 2025年农历四月初一提车日子有没有选对? 今天提车怎么样?

- 女孩用露字取名:五行、寓意、音律三维度解析

- 瑾字女孩名字:属性属火/水/木等的专属寓意解析

- 从艾五行格局出发,揭开性格转变的神秘面纱

- 2025年农历三月三十开业是黄道吉日吗? 营业算不算好日子?

- 林姓富有创意的女宝宝名字,好听又有创意的推荐

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气