春节习俗的演变与现代生活的融合

春节作为中国最重要的传统节日之一,承载了丰富的文化意义与历史背景。自古以来,春节与农耕文明息息相关,它不仅是对农耕文化的礼赞,更是天文观测与时令变化的结合。随着时代的进步与社会的发展,春节的习俗逐渐发生了变化,但它依然深深植根于人们的生活中,成为每年最热闹的时刻之一。

春节的起源:农耕文化与天文观测

春节的起源与中国古代农耕文明密切相关。自农业社会形成以来,农民的生产活动是社会的基础,春季是播种的时节,因此春节的庆祝活动也与农业周期密切相关。据《礼记》记载,春节最初为“岁首祭天”之仪,民间为了庆祝一年的收成,并祈求来年的丰收,祭拜天神和祖先,表达对自然和祖先的敬畏与感恩。

另外,春节的日期也与天文观测有密切关系。古代中国天文学家依据太阳、月亮、星辰的运行规律,确定了春节的日期。春节通常在农历的正月初一,这一天是冬至后第一次新月的出现,象征着“阳气生发”,意味着寒冷的冬季即将结束,新的生命与希望将到来。因此,春节不仅是民间习俗的反映,也是古人天文智慧的结晶。

传统习俗:饮食与活动的延续

春节期间的传统习俗丰富多彩,涵盖了饮食、娱乐、家庭聚会等多个方面。从饮食习惯来看,春节的传统食品承载着对幸福、富贵、团圆等美好愿望的寄托。例如,年夜饭是春节最重要的一餐,团圆饭的菜肴通常有寓意吉祥的食物,如鱼(寓意“年年有余”)、饺子(寓意“招财进宝”)和年糕(寓意“年年高升”)等。

除了饮食,春节期间还有丰富的活动来增添节日气氛。放鞭炮、贴春联、舞龙舞狮、拜年等活动,都是传统春节习俗的体现。鞭炮的响声驱邪避鬼,春联则以对联的形式寄托了人们对未来的美好期望。这些习俗不仅增添了节日的喜庆氛围,也体现了古人对自然、神灵和家庭的敬仰。

现代春节的传承:传统与创新的融合

进入现代社会,春节的习俗在经历了时代的变迁后,逐渐融入了更多现代元素。然而,无论社会如何发展,春节的核心精神——团圆与祝福,始终未曾改变。在现代社会,随着信息技术的普及,春节的庆祝方式变得更加多元化和便捷化。社交平台成为现代人“拜年”的新方式,通过微信、短信、视频通话等形式,亲朋好友即使身处异地,也能送上最真挚的祝福。

另外,随着社会对环保意识的加强,传统的放鞭炮习俗逐渐被限制或减少,取而代之的是更环保的庆祝方式,如放灯笼、举办春节晚会等。此外,现代人越来越注重春节期间的消费与娱乐,旅游、购物、餐饮等行业的繁荣,已成为现代春节文化的新亮点。

现代社会的春节,在传承传统文化的基础上,也在不断地创新与发展。无论是饮食习惯的多样化,还是节庆活动的形式化,都体现了传统习俗与现代生活的和谐融合。春节不仅是一个文化符号,更是连接过去与未来、传统与现代的纽带,展现了中国人历经千年历史的智慧与创新。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

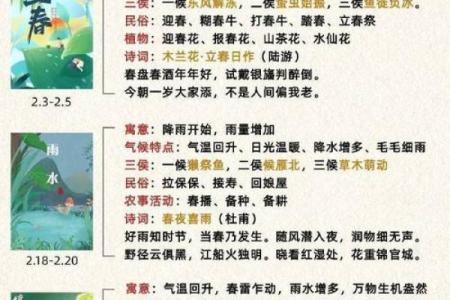

传统文化与节令交织,带你了解“二十四节气”的深厚底蕴

在我国悠久的历史长河中,农耕文化一直是中华民族的根与魂。而在这其中,二十四节气作为农耕文明的智慧结晶,承载着丰富的传统文化与节令知...

24节气

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气