冬至节:天文奇观与养生之道的完美结合

冬至是二十四节气中最为重要的一个,它标志着一年中白昼最短、黑夜最长的一天。自古以来,冬至节不仅是农耕文化中的重要节令,更是天文现象与养生智慧的完美结合。古人通过对冬至天象的观察,结合天文、气候变化,形成了许多独特的养生与节令活动,至今仍然影响着现代社会。

冬至的天文起源

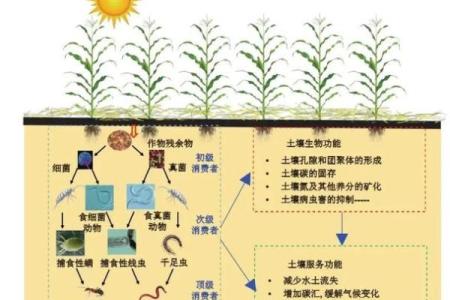

冬至的天文意义深远,源自地球与太阳的相对位置变化。冬至当天,太阳直射南回归线,北半球的白昼时间最短,黑夜最长。古人通过这一天象现象推测出一年四季的变化规律,并且把冬至视为一年的一个重要节气。在中国古代农耕社会中,冬至是一个标志着冬季寒冷天气的来临的节气,同时也是准备迎接春天的一个起点。

冬至的天文观测不仅影响了农业生产,还推动了中国古代天文学的发展。随着对天体运行的研究,古人逐渐总结出一些与天文现象相关的生活规律和养生方法,指导民众在冬季保持健康。

传统习俗与饮食

在冬至,传统的饮食习惯充满了地域特色与文化意义。北方的冬至习惯吃饺子,传说是因为冬至这一天,气候最为严寒,饺子能温暖身体,预防寒冷。南方则多食汤圆,象征团圆与幸福。无论是饺子还是汤圆,这些食物都体现了冬至节令的养生智慧,既符合季节需求,也表达了对未来的期许。

在许多地方,冬至是家人团聚的时刻。吃饺子、汤圆、炖肉等美食,不仅有保暖效果,更有促进血液循环、增强免疫力的作用。这样的传统饮食习惯,至今仍在广泛传承,成为冬至节日的一部分。

冬至节的东汉张衡的天文贡献

东汉时期,张衡在冬至时节开展了大量的天文观测与研究工作。他发明的浑天仪和地动仪,极大地促进了古代天文学的发展。张衡通过精确的天文观测,提出了“冬至”与“夏至”之间的太阳位置变化规律,并通过这些天文现象来指导农业生产。冬至节令成为他研究的基础之一,影响了后来的农耕生产和天文研究。

冬至节的唐代的冬至祭天

唐代的冬至节,是一个具有祭祀意义的节日。在这一天,皇帝会举行隆重的祭天仪式,祭祀天地神灵,祈求来年的丰收和国运昌盛。冬至祭天活动,体现了古人对天文现象的敬畏与对自然力量的尊重。通过这一活动,唐代人民既能感受到天文变化带来的深远影响,又能通过祭祀活动表达对自然和生命的敬意。

冬至养生的现代解读

在现代社会,冬至的养生理念依然被广泛传承和发扬。随着人们对健康生活的重视,冬至成为了不少人调节身体状态的重要时机。根据中医理论,冬至时节阳气最弱,阴气最盛,因此需要通过食疗、按摩、运动等手段调节身体,增强抵抗力。

冬至养生不仅强调饮食的温补,还注重心理的调节。现代人常常在冬至节气期间通过调整作息、增加阳光暴露、适当进行体育活动来增强体质。此外,许多地方的养生专家和中医也会在冬至时节提供一些特别的养生课程和活动,帮助人们更好地应对冬季的寒冷和干燥天气。

通过古人智慧与现代科技的结合,冬至节的传统文化在今天依然焕发着独特的魅力,成为人们身心调养的重要时刻。

-

-

-

-

-

-

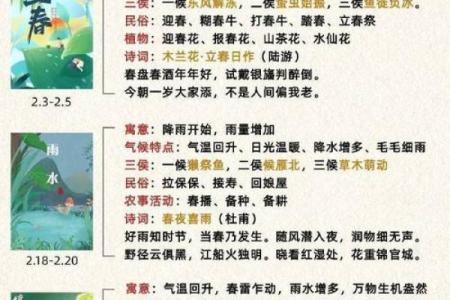

传统文化与节令交织,带你了解“二十四节气”的深厚底蕴

在我国悠久的历史长河中,农耕文化一直是中华民族的根与魂。而在这其中,二十四节气作为农耕文明的智慧结晶,承载着丰富的传统文化与节令知...

24节气 -

-

-

-

起名大全

最近更新

- 姓蓝叫什么名字好 姓蓝的女孩活泼开朗的名字

- 端午节后的文化延续,如何传承经典习俗

- 2025年农历四月初一提车是黄道吉日不? 提车买车吉日宜忌查询

- 2025年04月30日结婚是上上吉时吗? 办喜事算好日子?

- 2025年05月08日是否符合乔迁吉日? 今日乔迁入住吉利吗?

- 从农耕到现代,护士节如何融入我们的生活?

- 崔姓取灵韵悠长的男孩名字,有什么吉祥名字?

- 的农业启示,如何在这个节令里提升农田管理效率?

- 鹤舞九天:揭秘鹤五行格局,如何塑造独特性格解析

- 2025年04月21日安门合良辰吗? 今日装大门能算好日子吗

- 2025年04月27日开业合良辰吉时吗? 今日开市做生意好吗

- 2025年农历三月三十开业行不行 适合营业吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气