端午节的农耕习俗与天文意义:古人如何借节气定农时

古人的智慧在农耕文明中得到了充分的体现,端午节的农耕习俗与天文意义便是其中一例。通过观察自然规律,古人巧妙地借助节气来定农时,确保农业生产的高效与丰收。

在古代,农耕是人们生活的根本,而节气则是自然界的时钟。古人通过长期观察天象,出了二十四节气,它们分别对应着一年中的不同时间段,每个节气都有其独特的气候特点和农事活动。

起源:农耕与天文

农耕文明的发展离不开对自然规律的深刻认识。古人认为,天地之间存在着一种和谐,而节气便是这种和谐的表现。他们通过观察太阳、月亮和星辰的运行,发现季节的变化与农作物的生长周期密切相关。于是,他们开始将天文现象与农耕活动相结合,形成了以节气为依据的农事安排。

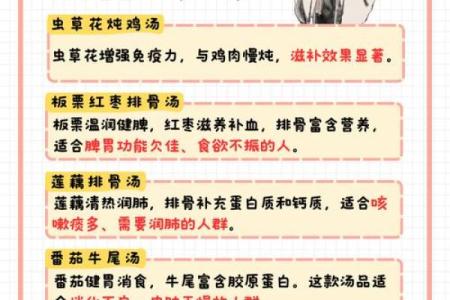

传统习俗:饮食与活动

端午节的农耕习俗中,饮食和活动都蕴含着对节气的尊重和对自然的敬畏。在端午节这天,人们会食用粽子,这是源于对农作物的感恩。粽子外形似三角,象征着五谷丰登,寓意着丰收的希望。

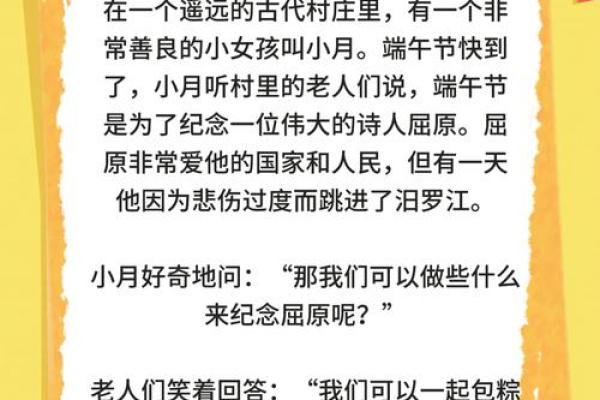

除了饮食,端午节还有许多有趣的活动。比如赛龙舟,这是为了纪念屈原,同时也是为了驱除邪气、祈求平安。龙舟比赛中,选手们奋力划桨,象征着农民们在田间劳作的辛勤。此外,还有挂艾草、佩戴香囊等习俗,都是为了驱邪避疫,保障身体健康。

典籍与案例

在古代典籍中,关于节气定农时的记载比比皆是。《礼记》中就有“春分而耕,夏至而耨,秋分而获,冬至而藏”的记载,这充分说明了古人如何根据节气来安排农事活动。

以《农政全书》为例,书中详细介绍了不同节气的农事安排,如立春时节要开始播种,清明时节要施肥,夏至时节要除草等。这些安排都是基于对自然规律的深刻理解,以及对农业生产经验的。

传承

如今,虽然科技的发展使得农业生产更加高效,但古人借助节气定农时的智慧依然被传承下来。在许多农村地区,人们仍然按照节气来安排农事活动,这种传统习俗不仅是对自然的尊重,也是对祖先智慧的传承。

端午节的农耕习俗与天文意义,让我们看到了古人对自然规律的敬畏和对农耕文明的热爱。这种智慧不仅在过去发挥了重要作用,在今天也依然具有深远的意义。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月初三这日子结婚是否黄道吉日? 今日办婚礼有没有问题?

- 杉五行如何改变:打造和谐家居,提升生活品质

- 想给刘姓女孩取灵动俏皮的名字,有什么好名字推荐?

- 2025年05月14日搬家是上上吉时吗? 乔迁搬新房有问题吗?

- 姓许灵动俏皮的男宝宝名字,如何取才显气质?

- 姓贺天真烂漫的男宝宝名字,如何取才够独特?

- 2025年农历四月廿六订婚是否合时宜? 今天提亲是好日子吗?

- 神秘解析:五行格局中的五鬼,如何影响你的生活,教你如何趋利避害

- 2025年05月23日订婚合适吗? 今日定下婚约好吗

- 吃面条的节令文化与养生智慧

- 2025年农历三月廿四是否宜安门? 今天安装大门怎么样?

- 想给凌姓男孩取个气度高的名字,求建议

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气