从农耕到天文,嫦娥节日的历史演变

嫦娥节日源远流长,历史的轨迹从古代农耕文化到现代天文学的探索,带着一段段美丽的传说和丰富的传统习俗,逐渐演化成今天我们所熟知的中秋节。这一节日,承载着古人的智慧与对自然的敬畏,也反映了人类在不断探索自然与宇宙奥秘过程中的精神寄托。

起源:农耕与月亮崇拜的结合

古代中国的农耕文化对节日的形成起到了决定性的作用。月亮在农耕社会中具有特殊的地位,尤其是与农业周期紧密相关。古人通过观察月亮的盈亏变化,掌握了农事安排的规律。每年秋季的月圆之夜,被认为是丰收的象征,月亮的圆满与农田的丰盈相呼应,因此,中秋节便在这种背景下应运而生。

古代典籍中记载了众多关于月亮的崇拜活动。《诗经》里提到“月出皎兮,空中见客子”,体现了人们对月亮的敬仰与依赖。特别是在农历八月十五日,正是秋收季节,农民们会祭月祈求来年风调雨顺,五谷丰登。因此,中秋节最初并非单纯的庆祝月亮,而是一种祭祀活动,旨在向月亮祈福,表达对自然的感恩。

嫦娥的传说与节日习俗

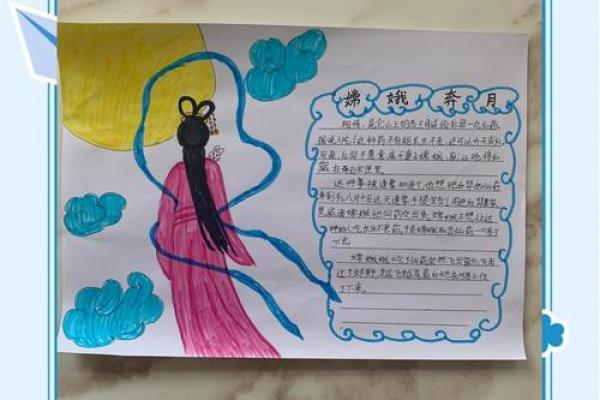

随着时间的推移,嫦娥的传说逐渐成为中秋节的重要文化符号。嫦娥奔月的故事早在《山海经》和《淮南子》中的记载就有所体现。这个故事讲述了嫦娥为了拯救众生而吞下不死药,最终飞升至月宫,成为月亮的象征。这个美丽而悲壮的神话让人们赋予了月亮更多浪漫与神秘的色彩,也让中秋节成为了表达思乡之情和团圆愿望的时刻。

在古代,中秋节的传统习俗主要围绕祭月和团圆展开。家庭成员会聚集一起,赏月、吃月饼、共话团圆。月饼作为中秋节的标志性食品,传承了几百年,象征着团圆与美满。无论是传统的豆沙月饼,还是现在的五仁、冰皮月饼,都深深植根于这份节日的情感之中。此外,赏月也是必不可少的环节,古人相信月亮不仅是嫦娥的居所,也是祖先的灵魂栖息之地。赏月时,家人们会祈求健康、幸福与安康。

科技与情感的结合

进入现代,随着科技的发展,人们对月亮的认识从传说中的神话故事,逐渐转向天文学的研究。在这一过程中,中秋节的意义并没有减少,反而通过新的方式得到了丰富与延续。天文学的进步让我们更加深入地了解月亮的起源与运行规律,也让中秋节有了更多的科技元素。如今,一些天文爱好者和专家会在中秋节组织月亮观测活动,利用现代天文望远镜等设备,带领大众更加科学地了解月亮。

与此同时,现代社会中,中秋节依然是一个重视家庭团聚和文化传承的节日。无论是大都市还是乡村,人们都会抽时间与亲人团聚,分享月饼,享受这一传统节日的温馨与美好。在数字化时代,借助社交媒体和视频通话,远在异乡的游子也能通过线上与家人一起“共赏明月”,感受到节日的温情。

中秋节,作为从农耕文化到天文学演变的产物,融合了丰富的历史与文化内涵。无论是古人的祭月祈福,还是现代科技与情感的结合,它都承载着中华民族对家庭团圆、对自然神秘的无尽向往。通过这一节日,月亮不仅是远古传说的载体,也是现代人情感与科学的交汇点。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气