传统节日与天文现象的奇妙碰撞

在中国悠久的历史中,节令和天文现象有着密切的联系,特别是农耕文明时期,天象的变化直接影响着人们的生产活动。古人依据天文现象来决定农事活动,节日的庆祝也往往与特定的天文现象交织在一起,形成了独特的传统习俗。

冬至与太阳的奇妙联系

冬至是二十四节气中的一个重要节令,标志着白昼最短、夜晚最长的时刻。在中国古代,冬至的节令往往与太阳的运行密切相关。冬至这一天,太阳的直射点到达南回归线,意味着一年中最寒冷的时节开始。农耕社会的人们常常利用这一天来祭天祈福,祈求来年的丰收。

在传统习俗方面,冬至有着丰富的饮食文化。北方地区常见的习俗是吃饺子,寓意着“避寒驱邪”。南方则有吃汤圆的习惯,象征着团圆与幸福。这些习俗的背后不仅仅是美食,更是与天文现象息息相关的文化传承。在《礼记》中有提到:“冬至,祭天,迎接阳气的回升。”通过冬至祭祀,古人希望借助太阳的变化带来新的生机。

春节与月亮的节令交汇

春节作为中国最重要的传统节日,与月亮的运行密切相关。农历的春节总是落在冬至后的第二个新月之后,时间一般在公历的1月下旬或2月初。春节的日期与月亮的盈亏周期密切相关,这使得每年春节的时间都有所不同。

春节的传统习俗十分丰富,既有与月亮相关的团圆文化,也有与天文现象互动的庆祝活动。中国传统的“拜年”习俗背后,往往还寄托着古人对月亮的敬畏与期望。特别是在春节的除夕夜,人们在家中点燃烟花爆竹,驱除邪气,这一习俗与月亮的盈亏变化、节气的更替有着密不可分的联系。根据《周礼》中的记载:“岁月之变,月亮轮转,春节是岁月更新的象征。”因此,春节既是农耕社会收获的庆祝,也是在天文现象的指导下对未来的美好期盼。

现代的传承与天文观察

在现代社会,随着科技的发展,人们的生产方式发生了巨大的变化,但节令与天文现象的结合依旧在许多家庭中传承下来。例如,在春分时节,尽管现代人已不再像古人一样依赖天文现象来安排农事,但春分赏花、吃春饼等传统习俗依然存在,成为人们文化认同的重要组成部分。

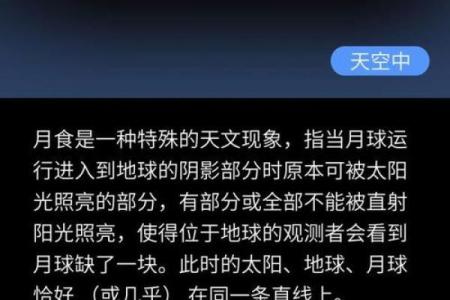

如今,许多人通过天文爱好者的活动和现代科技设备,了解太阳、月亮和星座的变化,增进了对传统节日的理解。每年的中秋节,不仅是家庭团圆的时刻,也成为天文爱好者观月、赏星的好时机。通过望远镜观察月亮的盈亏,仿佛将古老的天文与现代科技相结合,赋予了传统节日新的意义。

通过对这些历史案例的剖析,我们可以发现,传统节日与天文现象之间的联系,不仅体现在节令的选择上,也融入了人们的日常生活和文化活动中。这种独特的天文与文化碰撞,构成了中华文化中不可或缺的一部分。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气