各地养生节日的文化底蕴与健康理念

养生节日作为各地传统文化的重要组成部分,承载着丰厚的历史底蕴和健康理念。这些节日不仅是文化的传承,也体现了人们对健康的关注与追求。通过了解不同地区的养生节日,我们可以窥见古人如何通过天文变化和农耕活动来调整生活节奏,从而达到身心的平衡。

农耕文化中的节令养生

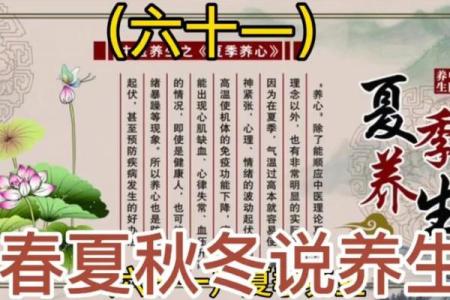

在中国,很多养生节日的起源都与农耕文化密切相关。例如,二十四节气作为古代农民调节农事的指南,也蕴含了深厚的养生智慧。在“春分”和“秋分”这两个节气中,人们通过均衡饮食和适度的运动来调和体内的阴阳。根据《黄帝内经》中的理论,春分是阴阳平衡的时刻,身体应当顺应自然变化,进行适量的运动,如踏青、打太极,来增强体质,促进气血流通。而秋分则是进入收获的季节,食物应以温补为主,增加营养,提高免疫力。历史上,古人常在这两个节气期间举行祭祀活动,向天地感恩,祈求来年的丰收和健康。

天文现象与养生节日

除了农耕因素,天文现象也对养生节日的形成起到了重要作用。比如,冬至是中国传统文化中最为重要的节气之一。冬至是白昼最短,黑夜最长的一天,意味着阳气开始回升,万物生机恢复。自古以来,冬至节日便成为了养生的关键时刻。民间有“冬至大如年”的说法,人们会通过食用饺子、羊肉等食物来驱寒保暖,调节体内的阳气,以抵御冬季的严寒。传统中医认为,冬季是肾脏的季节,适当的休养和滋补对维持一整年的健康至关重要。冬至的庆祝活动通常伴随着家族团聚,体现了文化与养生的紧密结合。

现代养生节日的传承

进入现代社会,许多传统的养生节日仍然被人们继承并发扬光大。以“健康中国行动”中的全民健康日为例,它与古代的养生节日相比,不仅注重饮食的调理,还加强了运动和心理健康的元素。这个节日的设立,目的在于提高国民的健康意识,鼓励大众参与各类健身活动,如跑步、游泳、瑜伽等,从而达到增强体质、预防疾病的效果。现代的养生理念已经不局限于传统的食疗与季节调整,更加注重全面的健康管理,通过科技手段、营养学、心理学等多方面的综合干预来实现健康目标。

尽管形式和内容有所变化,但各地养生节日的本质始终未变,那就是通过与自然的和谐共生,达到身体与精神的平衡。正如古代医书中所言:“顺天时,养生则长。”在忙碌的现代社会中,回归这些传统的节日和习俗,依然能帮助我们找到健康与幸福的平衡点。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月廿六订婚合良辰吗? 提亲能算好日子吗

- 2025年04月21日安门合不合适? 安装大门行吗?

- 误解命理导致人生错位?杭州纵火案件引发深思

- 如何改变命运?杭州命理大师解析八字中的颠覆性真相,别再掉进这些误区!

- 2025年05月04日是否是动土吉日 今日动土建房合适吗?

- 2025年农历四月初七动土趋吉避凶了吗? 今日动土好吗

- 乐姓男孩富有艺术气息的名字,温润如玉的怎么选?

- 端午节的农耕习俗与天文意义:古人如何借节气定农时

- 山的五行属性大揭秘:破解性格误区,发现你的潜能

- 郑姓睿智深刻的女宝宝名字,怎么取才够响亮大气?

- 孙五行性格解析:五行格局如何影响你的成功之路?

- 女孩取名字带萍字:历史名人同名的寓意借鉴

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气