传统节日背后的农耕文化解读

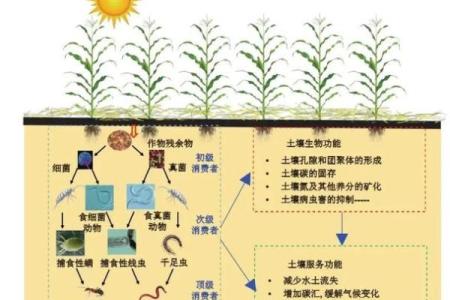

在古代中国,农耕文化不仅影响了人们的生产生活,还深刻影响了传统节日的起源和习俗。每个节日背后都有着丰富的农耕智慧和天文知识,它们为农业生产提供了指引,同时也承载着丰收、祭祀等深厚的文化内涵。

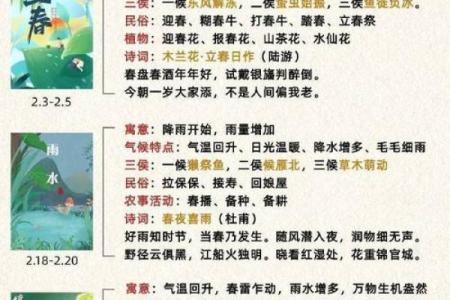

立春:农耕的开始

立春是中国传统二十四节气中的第一个节气,标志着春天的到来,也是农耕的开始。在古代,立春的到来象征着播种的时机。根据天文学的解释,立春是太阳到达黄经315度的时刻,这意味着北半球白昼逐渐变长,气温回升,适合春耕播种。在这种时节,农民开始了新的耕作周期。

在《礼记·月令》中提到:“立春之后,万物复苏,农田播种。”这句话揭示了古人对春耕的重要性。立春当天,古人通常会举行祭天仪式,祈求新一年的丰收。祭祀活动往往伴随舞蹈和歌唱,这种仪式不仅是对天地自然的敬畏,也是希望借助天神的庇佑,确保农业生产的顺利进行。

端午:纪念与农耕的融合

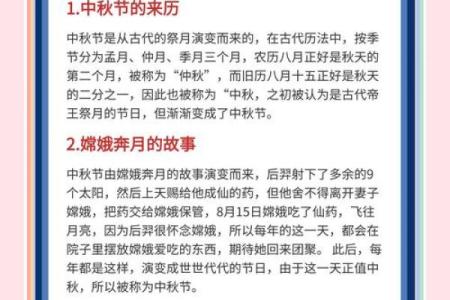

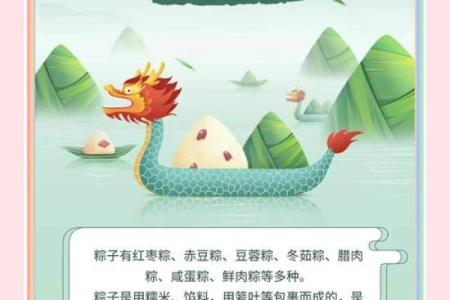

端午节的起源与农耕文化紧密相关,尤其与水稻的播种密切相连。端午节起源说法众多,但其中一个普遍的解释是它源于纪念楚国诗人屈原的活动。然而,端午节的习俗如赛龙舟、吃粽子等,反映了古代农耕社会的水稻文化。龙舟赛象征着驱邪消灾、祈求丰收,而吃粽子的习惯,则与古人对农田的祭祀活动有关。通过将糯米做成粽子,古人寓意着丰收和五谷丰登。

《左传》中有记载:“五月五日,群臣为屈原设祭。”这不仅是对屈原的纪念,也是与农事结合的传统习惯。端午节的庆祝活动不仅仅是为了纪念历史人物,更是深刻体现了人们在农耕生活中与自然、社会和历史的连接。

保护与创新

随着时代的发展,现代社会的农耕活动逐渐减少,但传统节日的传承却愈发重要。现代的端午节,虽然远离了古代的农耕生产,但它依然保留了许多传统习俗。近年来,许多地方通过文化节庆活动来弘扬传统农耕文化,同时结合现代元素创新传统习俗。例如,在端午节的龙舟竞渡中,除了传统的赛龙舟外,还加入了环保理念,通过清理水面垃圾等活动,让传统节日焕发新生。

同时,现代社会也在饮食上创新,粽子的种类越来越多,逐渐形成了具有地方特色的版本,如咸粽、甜粽等。通过这样的方式,传统节日不仅保存了古老的农耕文化,也通过创新与现代社会接轨,使得节日更具活力。

这些现代传承表明,虽然农耕社会的面貌已经不复存在,但人们对节日背后农耕文化的重视依然未变。通过节日的庆祝活动,不仅让后代了解历史,也通过实践使得这些文化得以延续。

这些传统节日中蕴藏的农耕智慧和天文知识,不仅为古人提供了生产生活的指导,还形成了丰厚的文化积淀,影响至今。

-

-

-

-

-

-

-

-

传统文化与节令交织,带你了解“二十四节气”的深厚底蕴

在我国悠久的历史长河中,农耕文化一直是中华民族的根与魂。而在这其中,二十四节气作为农耕文明的智慧结晶,承载着丰富的传统文化与节令知...

24节气 -

-

起名大全

最近更新

- 项姓取温润儒雅的男宝宝名字,这些名字超有韵味

- 2025年05月23日订婚有问题吗? 定亲算不算好日子?

- 2025年农历四月初一能否作为提车黄道吉日? 今日提车算不算好日子?

- 2025年农历三月三十是否适宜开业? 今天开市做生意怎么样?

- 姓严谦逊有礼的男孩名字,如何体现文化底蕴?

- 五行琴音:揭秘性格误区,教你如何用音乐改变命运

- 2025年农历四月初七动土是黄道吉日不? 动土能算好日子吗

- 从农耕到天文,中秋背后的传统智慧

- 洋字取名寓意男孩:从经典诗词看字义应用

- 霍建华林心如八字命理:命运密码背后的深层玄机,如何改变命运走向?

- 2025年05月18日装修合不合适? 今日装潢算不算好日子?

- 钟姓女孩有涵养的名字,冷门但惊艳的有哪些?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气