从农耕到天文,中秋背后的传统智慧

每年的中秋节,圆圆的月亮总是引发人们对团圆与思乡的深深思考。作为中国传统的节日之一,中秋节的庆祝方式与其背后的文化智慧息息相关。这种智慧不仅体现在农业生产上,还与天文观测密切相连。

农耕起源:天时与月相的巧妙结合

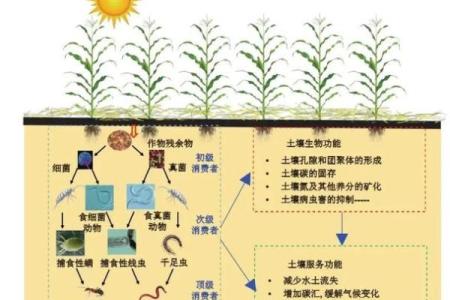

中秋节的形成与农业生产周期紧密相连。在中国古代,农业社会的生产活动离不开天时的把握。农民通过观察天文现象,如太阳、月亮和星辰的变化,来确定耕种和收获的最佳时机。中秋节正好是在秋季的丰收时节,这时的月亮最为圆满,象征着“圆满”和“丰收”。

在《农书》一书中,早期的农耕文化便已提到月亮在农业活动中的重要性。月相变化影响着气候、潮汐等自然现象,而这些变化直接决定了农作物的生长周期。古代农民依据月亮的盈亏,安排播种和收割,月亮成为他们工作与生活的重要指南。因此,中秋节这一天的月亮,便成了丰收和希望的象征。中秋节的起源可以追溯到这段农业传统,它既是农民庆祝丰收的时刻,也是家庭团聚的日子。

传统习俗:月饼与团圆的文化象征

月饼作为中秋节的传统食品,承载着深厚的文化象征意义。月饼的圆形代表着团圆与和谐,寓意着家人无论身处何地,心灵始终相连。而月饼的制作,讲究工艺与心意,象征着人们对美好生活的追求。

在《周礼》中,早有月饼的记载。传说在唐代,月饼的前身“饼”用于祭月活动,是古代人们与天神沟通的一种方式。中秋夜,人们通过祭拜月亮,祈求丰收和家人的平安。这一习俗也在历代的节令活动中不断传承和发展,逐渐演变为今日的团圆和共享。

除月饼外,中秋节还有赏月、灯笼、舞龙舞狮等活动。这些活动的背后,体现了人们通过天文观察与农耕生产相结合的传统智慧。通过庆祝月亮的圆满,人们寄托了对美好生活的期望,亦反映了他们对自然界变化的深刻理解与尊重。

天文探索:从历法到现代传承

中秋节的庆祝,也与古代的天文观测密不可分。中国古代的天文学家通过对月亮的观测,制定了准确的农历和节令,确保农耕活动顺利进行。在《易经》与《天文志》中,记载了大量关于月亮的天文现象,并反映出古人对天象的深刻理解。

以宋代天文学家沈括为例,他通过观察月亮的运行规律,提出了“月亮盈亏”的科学理论,并在《梦溪笔谈》中加以阐述。沈括的研究不仅丰富了古代天文知识,也为农民提供了更为准确的耕作和收获时机。由此可见,天文学的研究在中秋节的形成与发展中扮演了重要角色。

进入现代,中秋节的天文内涵得到了延续和传承。如今,天文爱好者和普通家庭在中秋之夜,通过望远镜等工具,观察月亮的美丽与神秘。现代科技让我们更清晰地看到月亮的细节,也让中秋节的文化象征更加鲜活。科技发展带来的知识普及,使得现代人更加珍惜和理解这一传统节日背后的智慧和历史。

中秋节不仅是中国传统节日的代表,它背后所承载的农业与天文文化,也反映了人类与自然和谐共生的智慧。从农耕的周期到天文的探索,从古代的节令祭祀到现代的家庭团聚,中秋节的传统智慧穿越时空,成为我们文化认同的重要组成部分。

-

-

-

-

-

-

-

-

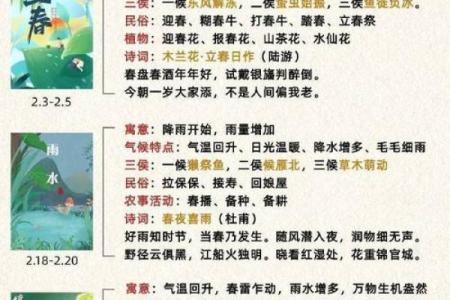

传统文化与节令交织,带你了解“二十四节气”的深厚底蕴

在我国悠久的历史长河中,农耕文化一直是中华民族的根与魂。而在这其中,二十四节气作为农耕文明的智慧结晶,承载着丰富的传统文化与节令知...

24节气 -

-

起名大全

最近更新

- 项姓取温润儒雅的男宝宝名字,这些名字超有韵味

- 2025年05月23日订婚有问题吗? 定亲算不算好日子?

- 2025年农历四月初一能否作为提车黄道吉日? 今日提车算不算好日子?

- 2025年农历三月三十是否适宜开业? 今天开市做生意怎么样?

- 姓严谦逊有礼的男孩名字,如何体现文化底蕴?

- 五行琴音:揭秘性格误区,教你如何用音乐改变命运

- 2025年农历四月初七动土是黄道吉日不? 动土能算好日子吗

- 从农耕到天文,中秋背后的传统智慧

- 洋字取名寓意男孩:从经典诗词看字义应用

- 霍建华林心如八字命理:命运密码背后的深层玄机,如何改变命运走向?

- 2025年05月18日装修合不合适? 今日装潢算不算好日子?

- 钟姓女孩有涵养的名字,冷门但惊艳的有哪些?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气