传统节令与养生之道

中国的节令与养生文化源远流长,融入了深厚的农耕文化与天文观测的智慧。从古代至今,节令不仅是人们对季节变化的感知,也是调节生活与身体健康的重要依据。通过传统节令的习俗,人们遵循自然规律,调节身心,保持健康。让我们从历史中探寻传统节令与养生之道的奥秘。

农耕与天文的交织:节令的起源

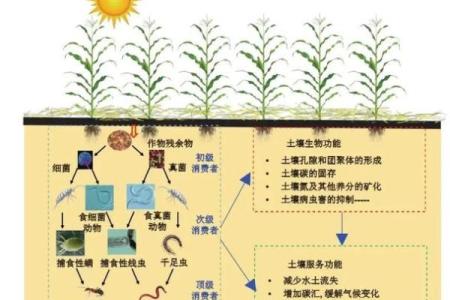

传统节令的起源与中国古代的农耕文化密切相关。中国古代农业生产依赖天时地利,节令不仅影响播种和收获,也对人们的饮食、生活方式产生深远影响。二十四节气的设立,正是根据太阳的运行规律以及地球的倾斜度,结合天文观测与气候变化,精准划分每年的自然时段,成为农耕社会的重要指导。

例如,春分时节,昼夜平分,气温回升,适宜播种。在这时节,古人认为是养生的最佳时机,特别注重“养阳气”,以便为整个季节的生长积蓄能量。春天吃一些绿色蔬菜,清新的食物能够帮助身体排毒,恢复活力,符合春季养生“顺应四时”的原则。

历史中的节令养生:经典事例

第一个历史事例来自《黄帝内经》。这本医书是中国传统养生理论的重要经典,它深入探讨了节令与人体健康的关系。《黄帝内经》认为,人身的气血与季节的变化息息相关,特别是春夏秋冬四季的转换。春天适合“养肝”,以调理体内的气机,使人充满活力;而夏季则是养心的好时机,应多吃清凉食物,避免过度劳累。

另一个例子来自《礼记》。这本书详细阐述了古代中国节令中的饮食文化与礼仪。它强调,在每个节令变化之际,食物的选择与养生方式要根据当时的气候特点作出调整。例如,在冬季,人们会吃更多温热的食物,使用炖汤、炙烤等方式以增加体内的阳气,保持体温,避免寒冷侵袭。

现代社会的传承与发展

随着社会的进步与科技的发展,传统的节令与养生文化虽然经历了许多变革,但其基本理念依然被传承下来,尤其是在现代都市生活中,越来越多的人开始重视季节变化对身体健康的影响。

在今天的养生文化中,“顺时养生”已经成为一种流行趋势。以春秋季节为例,现代养生专家建议,春天要多吃一些清淡的食物,如菠菜、胡萝卜等,以帮助清理体内积存的寒气。而在秋冬时节,则应多食用一些温补食物,如红枣、桂圆、羊肉等,以增强体质,抵御寒冷。此外,许多养生书籍与网站也会根据节令发布相应的饮食与运动建议,使现代人能够更好地融合传统养生理念,提升生活质量。

尽管现代科技让我们的生活更加便利,但对季节变化的敏感与应对,仍然是健康长寿的重要法宝。尤其是在忙碌的都市生活中,通过遵循传统的节令养生方法,不仅可以调节身心,还能提高工作与生活的效率,帮助人们保持更好的生活状态。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

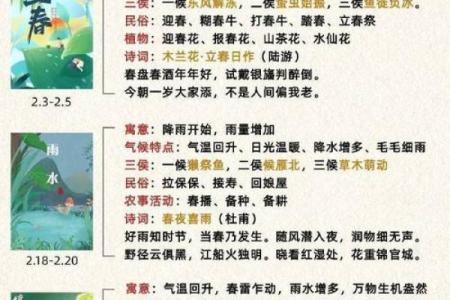

传统文化与节令交织,带你了解“二十四节气”的深厚底蕴

在我国悠久的历史长河中,农耕文化一直是中华民族的根与魂。而在这其中,二十四节气作为农耕文明的智慧结晶,承载着丰富的传统文化与节令知...

24节气 -

起名大全

最近更新

- 2025年农历三月三十开业日子有没有选对? 开门做生意是好日子吗?

- 2025年农历四月十一乔迁吉利吗? 今日乔迁入住好吗

- 祝姓端庄秀丽的男孩名字,有哪些甜美可爱的?

- 姓萧男孩取气质出众的名字,有什么好点子?

- 男孩用进字的取名讲究:五行属性与寓意的双重标准

- 狄姓温柔敦厚的女宝宝名字,新颖又好听的推荐

- 2025年农历四月初三结婚符不符合黄道吉日 办喜事能算好日子吗

- 琳字取名女孩寓意:从字义看个人修养与品格象征

- 2025年农历三月廿四这日子安门是否黄道吉日? 今日安装大门好吗

- 男孩用临字取名:寓意过度生僻的解读障碍规避

- 女孩名字用英字的五行平衡与寓意美好解析

- 2025年05月18日装修合良辰吉时吗? 装潢房子合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气