传统节日与现代应用:如何让习俗焕发新生

传统节日是中华文化的重要组成部分,它们源远流长,蕴含着丰富的历史文化与精神价值。每个节日都有其独特的起源和习俗,这些习俗不仅反映了当时的社会经济背景,还承载着世代相传的文化记忆。随着时代的发展,这些传统节日的习俗面临着与现代社会接轨的挑战。那么,如何让这些传统节日焕发新生,融入现代生活中,既保留传统,又能更好地适应现代需求呢?

春节与农耕文化

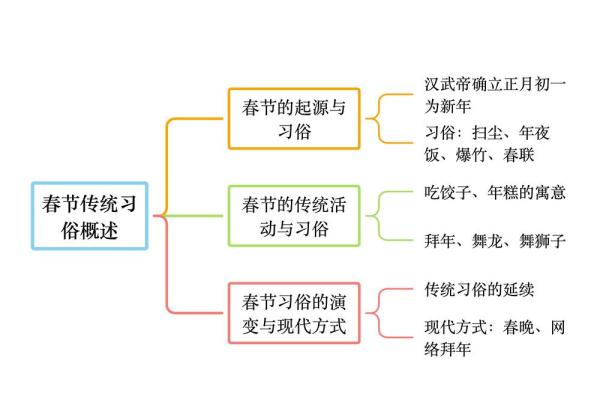

春节,作为中国最重要的传统节日之一,起源于农耕社会的祭祀活动。古人认为农事与天象息息相关,春节正是农历新年的开始,象征着冬去春来、万物复苏。在古代,春节的庆祝活动大多与农事相关,如祭祀祖先、祈求丰收等,重在通过与自然的和谐互动来表达对未来丰收的期待。

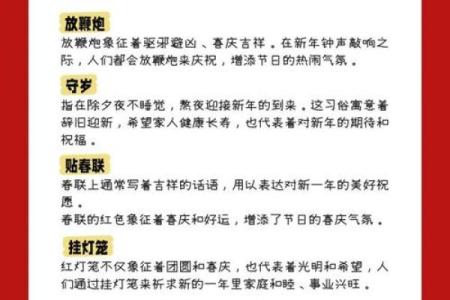

传统的春节习俗包括放鞭炮、贴春联、吃年夜饭、守岁等。这些习俗不只是为了庆祝新年,更是为了保平安、迎福气、除去晦气。放鞭炮的声音象征着驱邪避灾,春联则表达了人们对新一年的美好祝愿,年夜饭更是团圆的象征。

随着社会的发展,春节的庆祝方式逐渐丰富,现代人通过互联网分享祝福,通过社交媒体与亲朋好友保持联系,甚至利用现代科技方式进行远程团圆。尽管科技手段在不断更新,但春节的核心价值——团聚、祝福、希望——依然没有改变。

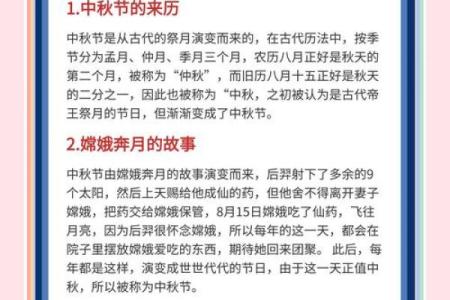

中秋节与天文文化

中秋节的起源与天文密切相关,古人通过观察月亮的圆缺变化来推测农事的时令。中秋节在古代最初是一个庆祝丰收、祭月的节日。月亮作为宇宙的象征,代表着圆满和团圆。古人相信,赏月、祭月可以祈求家人平安、事事如意。

在传统习俗方面,中秋节有吃月饼、赏月、团圆的传统。月饼的形状象征着圆满,寓意着家人团聚和家庭的和谐。而赏月则是一种宁静的仪式,体现了人们对美好生活的向往。

现代社会中,中秋节的传承方式虽然有所变化,但其内涵依然保持不变。如今,许多人通过旅行、聚会等方式来庆祝中秋节,月饼也不再局限于传统的口味,而是衍生出多种创新口味,满足现代人的需求。中秋节的核心——团圆与和谐——在现代社会中依然是人们共同追求的价值。

网络时代的传统节日

随着信息技术的飞速发展,传统节日的庆祝方式在现代社会发生了显著变化。特别是网络的普及,使得传统节日的传承不再局限于面对面的交流。如今,越来越多的人通过社交媒体和短视频平台分享节日的快乐,甚至有些家庭通过视频电话来实现跨越距离的“团圆”。

例如,春节期间,很多人会通过微信、微博等平台发送红包、分享节日祝福,虚拟的红包和祝福在某种程度上取代了传统的礼物和见面祝贺。尽管这些做法看似简单,但它们却在某种程度上保持了传统节日的核心价值——人际间的关爱与互动。

此外,现代社会中,传统节日也逐渐融入到一些新的文化活动中,如节日主题公园、线上文化活动等。这些创新的形式吸引了年轻一代的参与,激发了他们对传统文化的兴趣。

通过结合传统习俗与现代科技,我们不仅能够保持节日的传统特色,还能让这些节日更加生动有趣,适应现代生活的需求。

起名大全

最近更新

- 风水命理中的误区:你不知道的命运密码,反而影响了未来

- 2025年04月27日这日子开业算黄道吉日不? 今天开业行不行

- 姓章女孩大气文雅的名字,怎样取更有灵气?

- 2025年农历四月初七能否作为动土黄道吉日? 动土修造适合吗?

- 男孩名字用耀字:寓意与姓氏搭配的和谐度评估

- 传统回族节日:文化、习俗与节令的融合

- 从彝族节庆看农耕与天文的巧妙结合

- 眉字取名寓意女孩:从经典诗词看字义应用

- 2025年农历三月廿四安门是黄道吉日不? 今日安装大门好吗

- 2025年05月08日乔迁可不可以? 今日乔迁新居好吗

- 你可能一直忽略的八字误区:如何反而改变命运,揭开命运的神秘面纱

- 2025年05月11日领证是黄道吉日吗? 今天领证结婚合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气