从农耕到现代生活:如何解读中国节日的社会应用

中国的节日文化源远流长,充满着浓厚的历史积淀和社会应用。从农耕社会的生活方式,到现代社会的节庆习俗,节日既承载着悠久的传统,又随着时代的变迁赋予了新的意义。

一、农耕起源:节日与农业生产的紧密联系

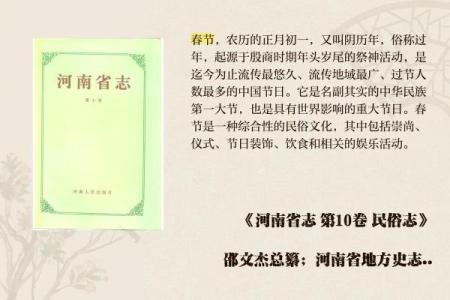

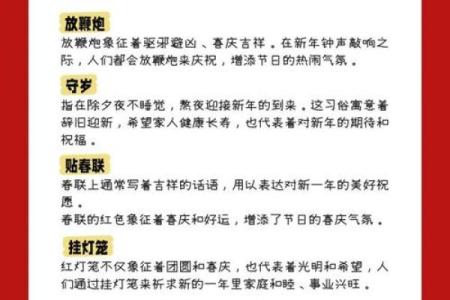

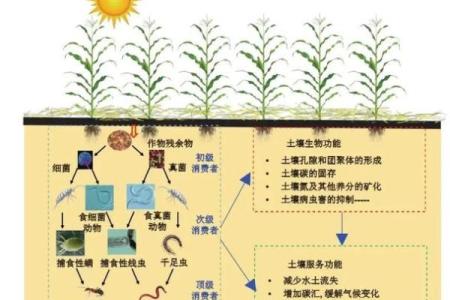

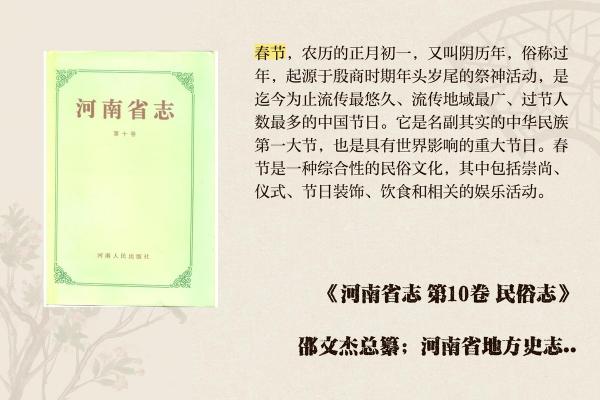

中国传统节日的起源多与农业生产活动紧密相连。作为一个农业大国,农耕文化深深影响着中国的节庆习俗。例如,春节的起源便与农历新年密切相关。春节作为中国最重要的节日,源自古代的祭祖和祈丰收活动。在农耕社会,春天是播种的季节,春节前后正是农事的开始。因此,春节期间,祭祀祖先和神灵,祈求一年的丰收和家人的安康,成为人们不可或缺的仪式。

根据《礼记》中的记载,古代中国社会十分注重天文和气候变化,节令变化对农业活动至关重要。特别是立春、清明、夏至等节气,每个节气都有相应的祭祀活动和农业习俗。这些节令不仅是农民劳作的指导,还通过节日加深了社会对自然节律的认知与尊重。随着历史的演变,这些节令习俗逐渐与家庭团聚、社交活动等社会功能融合,形成了今日丰富的节日文化。

二、历史案例:端午与中秋的传统习俗

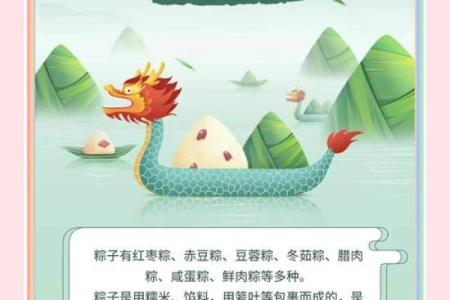

端午节的历史可追溯到战国时期,当时是为纪念爱国诗人屈原的死而设立的节日。端午节的传统习俗包括赛龙舟和吃粽子。赛龙舟体现了水上竞技的传统,粽子则是用来祭祀和祈求健康的食品。作为农耕社会的产物,端午节也有驱邪避灾的意义,粽子的香气被认为能够驱赶瘟疫和不良气息。

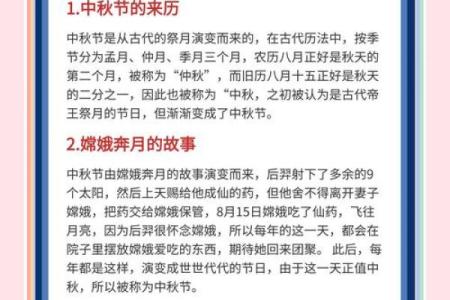

中秋节起源于古代对月亮的崇拜与祭祀活动,最早出现在唐代。古人认为中秋月圆象征着团圆与和谐,因此,中秋节成为家庭团聚的时刻。与其相关的习俗,如吃月饼和赏月,反映了农业社会对自然的崇敬与对丰收的感恩之情。月饼的圆形象征着团圆,而与亲人共度中秋夜,则是一个表达亲情和思念的方式。

三、科技进步与节日创新

随着社会的现代化,许多传统节日的意义和形式发生了转变,但它们在现代社会依然保有强大的生命力。现代人通过科技和网络,重新定义和创新了节日庆祝方式。例如,春节期间,随着信息技术的发展,许多人通过视频通话与远在他乡的亲人共享团圆时刻。虽然物理上的距离没有缩短,但技术的进步使得情感的连结更加紧密。

同时,现代社会的节日也呈现出更丰富的娱乐和商业化特征。除夕夜的春节联欢晚会成为家庭聚会的一部分,伴随着庙会、灯会等娱乐活动的举办,节日的庆祝形式更加多元化。与传统节日相关的文化创意产业蓬勃发展,月饼、粽子等传统食品也根据现代消费者的口味和需求进行创新,形成了多样化的市场。

中国节日的社会应用在从农耕社会到现代社会的变迁中,逐步形成了一个既传承又创新的文化体系。这些节日习俗不仅是对历史的回顾和对传统的尊重,更是社会发展的产物,它们在现代社会中依然发挥着重要的社会作用。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月初七动土合不合适? 动土行吗?

- 2025年04月28日是否属于提车吉日? 买新车是好日子吗?

- 从农耕到现代生活:如何解读中国节日的社会应用

- 2025年农历四月十七搬家趋吉避凶了吗? 今日搬家入伙算不算好日子?

- 2025年05月04日这日子动土算黄道吉日不? 动土修造能算好日子吗

- 2025年05月23日订婚是否是黄道吉日 今日定下亲事有问题吗?

- 2025年05月23日订婚行吗? 今日定亲好吗

- 菲字取名寓意女孩:传统文化与现代寓意的结合

- 2025年农历四月初三结婚可不可以? 办喜事是好日子吗?

- 2025年05月08日是否属于乔迁吉日? 入住新居算好日子?

- 2025年04月21日安门是上上吉时吗? 今日装大门好吗

- 2025年05月23日订婚可不可以? 定亲行吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气