传统习俗与节令养生的黄金时机

随着季节的变换,我们的身体和生活节奏也会发生变化。每到某个时节,恰当的养生方法能帮助我们调节身体、增强免疫力,确保健康。中国传统文化中,节令与养生的结合一直被重视,许多习俗和活动都与天文、农耕、气候变化密切相关,这些智慧为我们提供了许多有益的启示。

农耕与节令的关系

中国传统的农耕文化将一年分为四季,每个季节的节令变化直接影响着气候与生物的生长。农民根据节令变化来规划耕种,食物的种类和来源也随之而变。例如,在春季,气温回升,万物复苏,传统的养生方法提倡“养阳”。此时,气候湿润,适合食用一些温性食物,如生姜、韭菜等,以促进体内阳气的生发。此外,春天也是人们进行户外活动的好时机,传统习俗中有春游、踏青的习惯,这些活动不仅能放松身心,还能促进气血循环。

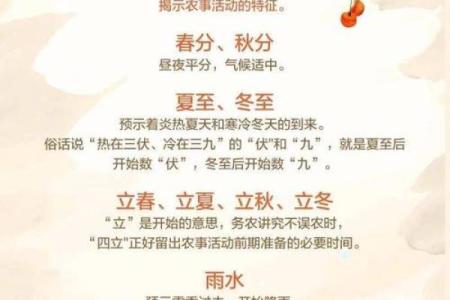

二十四节气与养生智慧

在中国的二十四节气中,尤其是“秋分”和“冬至”是养生的关键时机。“秋分”是秋季的中点,天气转凉,干燥的空气会带走体内的水分。此时,传统养生强调“养肺润燥”。《黄帝内经》有云:“秋三月,此谓长生。”秋季应注重保养肺脏,多吃一些具有润肺作用的食物,如梨、百合、白萝卜等,同时保持室内湿度,避免干燥空气对呼吸道的刺激。

而“冬至”则是养生的又一黄金时机。冬季最寒冷的时节,阳气最弱,气温低,人体的抵抗力相对较弱。在这一时节,传统习俗中常常有“进补”的做法,通过饮食调理增强体内的阳气。《黄帝内经》中提到,“冬三月,此谓闭藏”,此时要保持身体的温暖,多吃一些补肾壮阳的食物,如羊肉、黑豆、枸杞等。同时,冬至也是合家团聚的时刻,传统活动如吃饺子、围炉夜话等,不仅有食补,还能通过亲情互动增强身心的舒适感。

现代养生与节令的传承

随着时代的发展,现代社会的节令养生虽然没有那么严格地遵循古代的规律,但许多传统的养生理念依然在日常生活中得到应用。现代人通常会在节令变化时调整饮食和生活方式,如冬至时选择食用高热量食物、秋分时增加补水和润肺的食物等。此外,现代医学对传统养生方法也进行了科学验证,认为通过食物的调配来对应不同季节的需求是有一定依据的。

现代的节令养生不再局限于单纯的饮食调理,也更加注重心理和生活方式的平衡。在春秋季节,户外活动和运动成了人们养生的重要内容。许多城市的人们在春天选择晨跑或徒步,在秋天进行瑜伽或冥想,逐渐将这些传统的养生活动与现代的生活方式结合起来,既能享受自然的清新,又能获得心灵的放松。

通过深入分析历史和现代养生的传统,不难发现,节令养生不仅仅是饮食上的调节,更是对天时地利的顺应。无论是古代的农耕文化,还是现代社会的生活习惯,节令养生始终与自然的变化紧密相连,提醒我们关注身体的节奏,与自然和谐共生。

起名大全

最近更新

- 2025年9月27日几时入殓最好 入殓几点是吉时

- 今日是渔网制作吉日吗 2025年9月24日渔网制作适合吗

- 2025年9月27日几时挂床帘最好 挂床帘吉时查询

- 今日是清洁身体吉日吗 2025年9月27日适合清洁身体吗

- 2025年9月26日几点更换门窗吉利 更换门窗吉时查询

- 今日是沐浴净身吉日吗 2025年9月23日当天沐浴净身可不可以

- 2025年9月27日几时庙会巡游最好 庙会巡游吉日吉时查询

- 今日是渔网制作吉日吗 2025年9月30日渔网制作适合吗

- 2025年9月26日几点行船航行最合适 行船航行几点是吉时

- 今日是池塘开挖吉日吗 2025年9月28日池塘开挖这天能吗

- 2025年9月26日几点海边赶海最好 海边赶海吉时查询

- 今日是求助贵人吉日吗 2025年9月29日是适合求助贵人的吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气