各大节日与农耕生活:一窥节日背后的农业影响

每到传统节日的时刻,人们总会在庆祝的同时感受到一股来自土地的力量。事实上,许多节日的起源与农耕生活息息相关。随着时光流转,古老的农业习俗逐渐融入了现代的庆祝方式,而这些节日不仅是文化的象征,也深刻影响着我们对自然的理解与敬畏。

春节:农耕与天文的交织

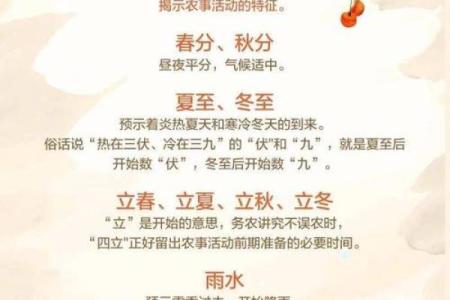

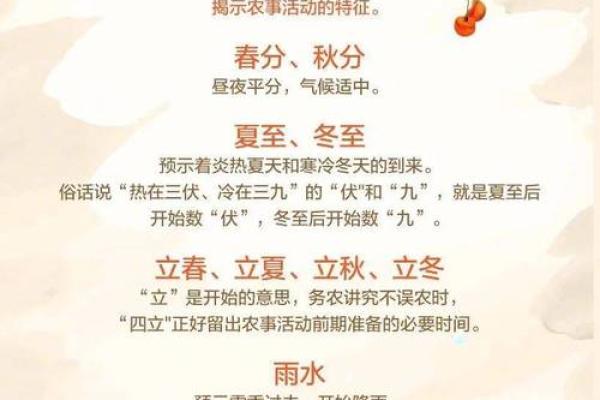

春节,作为中国最重要的传统节日之一,源远流长,具有深厚的农耕文化背景。其起源可以追溯到古代农业社会的农事活动与天文观测。春节定在农历正月初一,这一时节恰逢冬季结束、春季开始,是农田休耕与新一轮耕作的开始。在古代,农民通过观测天象,特别是二十四节气的变化,来确定播种和收割的时机,而春节的日期,恰好是春天的起始,这也象征着新的农耕周期的开始。

春节期间的传统习俗与农业生活紧密相关。例如,春节前夕的“扫尘”习俗,源于农耕时代的清洁仪式,意在扫除一年的晦气,迎接新的农耕年头。此外,春节的食物也反映了农耕社会的特色。饺子、年糕、橙子等食物象征着团圆、丰收与富贵,而“年年有余”则是人们对于来年丰收的美好祝愿。

端午节:农业与天文的节令符号

端午节的起源同样与农耕生活密不可分。根据史书记载,端午节最初是为了庆祝夏季农田的耕作和驱除邪恶。其日期定在农历五月初五,恰逢夏季农田的高温时节,农民在这一时期要注重防治病虫害,保持农作物的生长。在传统的农业社会,端午节还承担着祈求丰收的功能。端午节的另一重要活动便是赛龙舟,这一习俗源自古人对水域的崇拜,也有着驱邪避灾的寓意。龙舟竞渡的热闹场面,不仅是民众的娱乐活动,更象征着自然与人类活动的和谐共存。

端午节的饮食习俗,也与农业社会的生活密切相关。粽子作为节日食物,含有丰富的谷物与肉类,体现了农耕社会的丰收和祭祀传统。粽子的形状、配料和包裹方式,都与当时的生产力、文化习惯及节令紧密相关。

农耕文化的继承与发展

进入现代,尽管农业社会的直接影响有所减弱,但节日中的许多农耕元素依旧深深扎根在现代人的生活中。尤其是在农村地区,传统节日的庆祝活动仍然保持着强烈的农业色彩。随着现代化的进程,许多节日的庆祝形式发生了变化,但通过农业主题的民俗活动,农业文化依然得到了传承。

例如,在现代的春节期间,尽管城市中大量的人们已经脱离了土地,但不少地方仍然会举行与农业相关的民俗活动,如春节庙会中的农耕展示、农田体验等。此外,农业生产的周期性和天文现象的规律性,依然影响着现代农民的生产计划,节令性活动不仅是对过去的纪念,也是对农业生产规律的一种继承。

通过这三个历史和现代的案例,我们可以看到,无论是过去还是现在,节日文化与农耕生活的关系始终没有改变。它们通过饮食、活动和习俗的形式,深刻反映了人类与大自然的互动。这些节日不仅是文化的体现,更是人类社会与自然环境协调发展的产物。

起名大全

最近更新

- 戊午日命理中的暗藏玄机,你知道如何逆转命运吗?

- 2025年9月27日几点挂匾额吉利 挂匾额吉时查询

- 今日是物品开光吉日吗 2025年9月22日物品开光吉利吗

- 2025年9月27日几点启钻迁坟吉利 启钻迁坟吉时查询

- 今日是牧养牲畜吉日吗 2025年9月30日牧养牲畜当天黄历吉利吗

- 女孩用怡字取名的寓意:从字形看品格象征

- 2025年9月27日几点修建桥梁最好 修建桥梁几点几分是吉时

- 今日是盖屋吉日吗 2025年9月30日盖屋可不可以

- 姓苗女孩豁达开朗的名字,怎样取更有灵气?

- 2025年9月27日几点提亲最合适 提亲吉日吉时查询

- 今日是理头吉日吗 2025年9月23日当天黄历理头吗

- 2025年05月23日订婚合适吗 定下婚约行吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气