传统农耕智慧与中国节日的深度融合

日期: 2025-08-21 15:09:51

来源: 爱日历网

大

中

小

自古以来,我国农耕文明与天文观测紧密相连,形成了独特的传统节日。这些节日不仅蕴含着丰富的农耕智慧,更承载着中华民族深厚的文化底蕴。以下将从起源、传统习俗、典籍案例及传承等方面,解析传统农耕智慧与中国节日的深度融合。

起源:农耕与天文

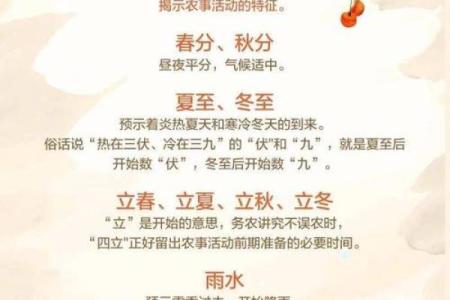

传统节日源于农耕和天文观测。古代先民根据农事活动与天文现象,将一年分为四季,形成了农历。农历中的二十四节气,如立春、清明、立夏等,都是农耕生产的指南。这些节气不仅指导着农业生产,也成为了节日的重要依据。

传统习俗:饮食与活动

传统节日中,饮食和活动是不可或缺的部分。如春节,是我国最重要的传统节日,源于古代的农耕祭祀。春节期间,家家户户都要准备丰盛的年夜饭,寓意团圆和丰收。此外,还有放鞭炮、贴春联、拜年等习俗,表达对新一年的美好祝愿。

端午节,源于纪念古代爱国诗人屈原。这一天,人们会吃粽子、赛龙舟,寓意驱邪避疫、祈求平安。中秋节,则源于古代的月神崇拜,人们赏月、吃月饼,表达对团圆的渴望。

典籍案例:传承智慧

《礼记》记载:“春祭日,夏祭月,秋祭星,冬祭水。”这表明古代先民已经将天文观测与祭祀活动相结合。在《黄帝内经》中,也有关于节气与人体健康的论述,如“春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣”。

以清明节为例,古代诗人杜甫在《清明》一诗中写道:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这首诗描绘了清明节时的景象,也反映了农耕文明对节气的重视。

传承:节日文化

传统节日文化是中华民族的宝贵财富。如今,随着社会的发展,传统节日依然焕发着生机。人们通过各种方式传承和弘扬节日文化,如举办民俗活动、制作传统手工艺品等。

传统农耕智慧与中国节日的深度融合,不仅体现了中华民族的智慧,也传承了丰富的文化内涵。让我们共同珍惜这份宝贵的文化遗产,将其发扬光大。

免责声明:本站内容来源用户投稿部分来源于网络,如有侵犯您的版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

热读文章

起名大全

最近更新

- 2025年9月27日几点建寺庙吉利 建寺庙几点几分是吉时

- 今日是盖动物窝吉日吗 2025年9月25日盖动物窝是适合的吉日吗

- 2025年9月27日几点房屋装修最合适 房屋装修几点几分是吉时

- 今日是牧养羊群吉日吗 2025年9月28日牧养羊群当天黄历吉利吗

- 戊午日命理中的暗藏玄机,你知道如何逆转命运吗?

- 2025年9月27日几点挂匾额吉利 挂匾额吉时查询

- 今日是物品开光吉日吗 2025年9月22日物品开光吉利吗

- 2025年9月27日几点启钻迁坟吉利 启钻迁坟吉时查询

- 今日是牧养牲畜吉日吗 2025年9月30日牧养牲畜当天黄历吉利吗

- 女孩用怡字取名的寓意:从字形看品格象征

- 2025年9月27日几点修建桥梁最好 修建桥梁几点几分是吉时

- 今日是盖屋吉日吗 2025年9月30日盖屋可不可以

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气