端午节传统习俗背后的文化意义与现代应用

端午节的起源与历史传承

端午节是中国传统节日之一,每年农历五月初五举行。这个节日的起源可以追溯到古代的农耕文化和天文观念。端午节不仅仅是为了纪念历史人物,它的传统习俗背后承载着丰富的文化意义,融汇了对自然的敬畏、对祖先的祭祀以及对生命的祈福。

端午节的起源:农耕与天文的交织

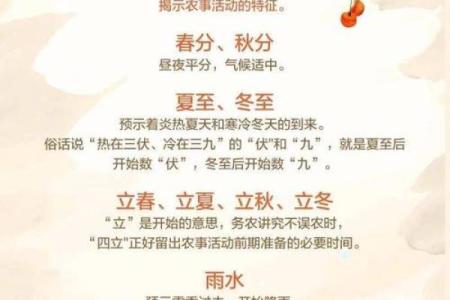

端午节的起源有多种说法,其中一个流行的解释与古代的农耕文化密切相关。农历五月初五正是夏季的开始,也是农作物生长的关键时期。古人通过祭祀和驱邪仪式来祈求丰收,确保农田中的作物免受灾难。与此同时,这一天的天文现象——太阳最强烈的时刻,也象征着自然界的力量与生长力。因此,端午节不仅是农业文明的一部分,也象征着自然与人类生活之间的联系。

端午节的历史案例:屈原与龙舟竞渡

屈原是端午节最具代表性的历史人物之一。屈原是战国时期楚国的政治家和诗人,他忠诚于国家、忧国忧民,最终在得知楚国即将被侵略时,投汩罗江自尽。为了纪念屈原的忠诚与才华,百姓纷纷划船前往江中寻找他的遗体,并抛洒米团驱逐水中的恶鱼,这便成了端午节的传统活动之一——龙舟竞渡。龙舟竞渡不仅是一项竞技活动,也寄托了人们对屈原精神的纪念和对生命的尊重。

端午节的历史案例:五毒驱邪与艾草的应用

另一段历史案例则与端午节的五毒驱邪习俗有关。古代人认为每年五月初五是邪气最强的时刻,因此,祭祀和佩戴驱邪物品成为传统习俗之一。艾草、菖蒲、蒜头等被认为能驱赶恶灵,保护家人平安。家家户户在门上悬挂艾草,或者将这些草药插入衣物中,寓意着抵御瘟疫和消除病痛。这些风俗源于古人对自然环境的观察与对健康的重视,至今仍然在一些地方得以传承。

端午节的当代意义与应用

在现代社会,端午节依然保持着浓厚的传统色彩,同时也不断融入现代生活。传统的龙舟竞渡和包粽子等习俗依旧盛行,但它们的形式与内容也逐渐丰富起来。许多城市举办龙舟比赛,吸引了成千上万的游客和观众,成为一种结合体育与娱乐的文化活动。此外,端午节的饮食文化,如粽子,已经成为全球华人社区的一部分,甚至在一些海外国家也有庆祝活动。

现代人对于端午节的理解不仅限于纪念屈原,更加注重家庭团聚和文化传承。随着社会的发展,端午节不仅是祭祀和驱邪的时刻,也成为了亲朋好友聚集、增进感情的良机。特别是在快节奏的现代生活中,端午节成为人们放慢脚步、享受亲情和传统文化的契机。

端午节的传统习俗与文化意义,跨越了几千年的历史,成为了中国人生活中不可或缺的一部分。随着时代的变化,这些习俗在现代生活中焕发出新的光彩,继续传承并影响着新一代人的文化认同和情感寄托。

起名大全

最近更新

- 2025年9月27日几时观赏鱼购买最好 观赏鱼购买吉时查询

- 今日是牛马驯养吉日吗 2025年9月22日当天牛马驯养黄历吉利吗

- 颠覆传统五行格局:寻字新解带你探索性格深层次

- 2025年9月27日几点海边赶海最好 海边赶海吉时查询

- 今日是物品开光吉日吗 2025年9月21日物品开光吉利吗

- 2025年9月27日几点乘船航行吉利 乘船航行几点几分是吉时

- 今日是焚香祷告吉日吗 2025年9月29日焚香祷告是不是好日子

- 五行格局中的泽元素:揭秘性格密码,走出人生误区

- 2025年9月27日几点分开居住最合适 分开居住吉时查询

- 今日是牧养羊群吉日吗 2025年9月27日牧养羊群当天黄历吉利吗

- 2025年农历四月十一乔迁是否是黄道吉日 适合乔迁入宅吗?

- 2025年9月27日几点建寺庙吉利 建寺庙几点几分是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气