的习俗:从古代到现代的节日传承

节日作为文化的象征,承载着深厚的历史积淀和民族精神。从古代到现代,节日的传承经历了时间的洗礼和社会的变迁,仍然深刻影响着人们的日常生活与精神风貌。通过分析古代和现代的节日传承,不仅能更好地理解其文化内涵,也能探索人类如何通过节日与自然、天文以及社会变革进行对话。

古代农耕节日的起源与习俗

在古代,节日大多源于农耕文明。农业生产依赖自然规律,因此很多节日都是与季节变化、天文现象紧密相关的。例如,春节便是源于农耕社会对“岁时”的尊重,体现了人们对丰收的祈愿。古人通过祭祀天地,期盼农作物的丰收,并通过集体庆祝活动加深社区联系。

《礼记》中曾提到,“岁时祭祀,天命之常”,可见节日祭祀的功能不仅是庆祝,也是人类对自然力量的敬畏与依赖。春节期间,人们常常进行家祭,祭祖、祈福等活动,形成了团圆与感恩的传统。此外,春节饮食习惯也与农耕密切相关,传统的饺子、年糕等食品,寓意着对来年的美好期许与祝福。

天文现象引发的节日—端午节

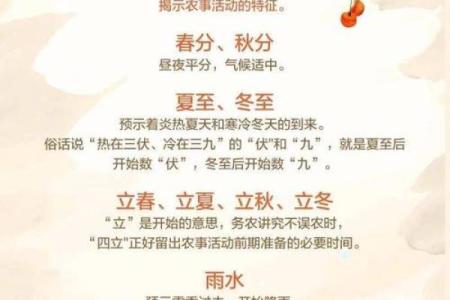

端午节是另一具有天文背景的传统节日。端午节的起源与古代人们对天文现象的观察紧密相关。古人通过天文历法的推算,认定端午节为夏至前后的时段,正是阳气最旺盛的时候,因此端午节具有驱邪避疫、保健强身的象征意义。

《楚辞·离骚》中的“五月五日天阴”便描绘了端午节的时节特点,至今,端午节的习俗依旧延续着古人对自然变化的感知。包粽子、赛龙舟等活动不仅是纪念历史人物屈原,也是在古代天文理念的引导下,形成了符合节气变化的民俗。通过这些活动,人们祈求在这一时段驱散瘟疫、保佑平安,传承着古代对天文、健康与传统文化的敬畏。

现代节日的传承与演变

在现代社会,许多传统节日仍然得以传承,但它们的意义和庆祝方式发生了深刻变化。例如,春节从一个主要为农耕社会服务的节日,逐渐演变为现代社会的全民庆祝活动。随着社会的发展,春节的庆祝形式不仅仅局限于家庭聚会、祭祀祖先等传统活动,也加入了现代元素,如春节联欢晚会、春节旅游等。

这种变化并没有削弱节日的文化根基,反而在全球化的背景下,使得春节成为了世界范围内的文化交流的纽带。人们通过视频连线、社交媒体等新兴方式与远方的亲人分享节日的快乐,同时,春节的饮食文化也变得更加多元化,传统的年夜饭已加入了更多现代化的食材和做法,呈现出跨越时代的融合感。

从农耕时代的自然崇拜到现代社会的文化共鸣,节日的演变展示了人类对历史、天文与自然规律的敬畏,也体现了在时代变迁中的文化传承与创新。

起名大全

最近更新

- 戊午日命理中的暗藏玄机,你知道如何逆转命运吗?

- 2025年9月27日几点挂匾额吉利 挂匾额吉时查询

- 今日是物品开光吉日吗 2025年9月22日物品开光吉利吗

- 2025年9月27日几点启钻迁坟吉利 启钻迁坟吉时查询

- 今日是牧养牲畜吉日吗 2025年9月30日牧养牲畜当天黄历吉利吗

- 女孩用怡字取名的寓意:从字形看品格象征

- 2025年9月27日几点修建桥梁最好 修建桥梁几点几分是吉时

- 今日是盖屋吉日吗 2025年9月30日盖屋可不可以

- 姓苗女孩豁达开朗的名字,怎样取更有灵气?

- 2025年9月27日几点提亲最合适 提亲吉日吉时查询

- 今日是理头吉日吗 2025年9月23日当天黄历理头吗

- 2025年05月23日订婚合适吗 定下婚约行吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气