传说节日与农耕季节的奇妙交织

古人根据季节的变化与天文现象创造了许多节日,这些节日往往与农耕活动紧密相关,反映了古代人对自然规律的深刻理解。传说中的节日不仅仅是文化和历史的象征,它们的形成也与农耕生产的需求和季节的变迁息息相关。

一、立春:农耕的开端与传统习俗的展现

立春是中国二十四节气中的第一个节气,标志着春天的到来。在古代,立春不仅是气候变化的指示,也是农耕季节的起点。根据《淮南子》记载,立春时节是“春回大地,万物复苏”的时刻,农民们开始准备播种。这一节气与农耕活动紧密相连,因此也成为了一个重要的节日。

在传统习俗上,立春有许多富有象征意义的活动。例如,民间有“打春牛”的习俗,寓意着驱除冬季的寒冷,迎接春天的温暖。春牛通常由泥土制成,形态各异,农民通过“打春牛”的仪式,祈求来年五谷丰登。此外,立春这一天,许多人还会吃春饼,象征着新的一年的开始,春饼的馅料也通常是春天时令蔬菜,寓意着自然界的生机与丰收。

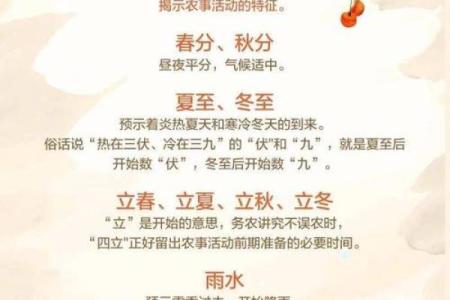

二、秋分:天文与农业的相互交织

秋分是二十四节气中的重要节气之一,这一天,白昼与黑夜的时间几乎相等,象征着天地的平衡。在古代社会,秋分不仅是农耕活动的关键节点,也是对农作物的一个重要考量时机。根据《周礼》中的记载,秋分时节,农民已经开始收割秋季作物,尤其是稻谷和小麦。秋分后,天气逐渐转凉,气候适宜秋收作物的成熟。

与秋分节气相伴的传统习俗也反映了这一节气的天文与农业的结合。例如,在一些地区,人们会举行“祭月”仪式,感谢天神赐予丰收。人们也会在这时准备丰盛的秋宴,吃上一顿庆祝秋收的丰盛大餐。此时的食物多为季节性农产品,如柿子、葡萄、菊花等,象征着秋天的丰收和大自然的慷慨馈赠。

三、农耕节日的现代变迁

随着社会的发展,许多古老的农耕节日逐渐融入现代生活。如今,立春和秋分等传统节日仍然在农村和城市中得到不同程度的传承。现代社会中,这些节日不再单纯地围绕农耕展开,但其背后的文化意义和象征依然被尊重和保留。

比如,立春时节,许多人依然会吃春饼,虽然它的意义已经不再局限于农耕,但通过这种饮食习惯的传承,人们依然能够感受到与自然节律的联系。此外,秋分时节,许多城市也会举行各种秋收庆典,带有浓厚的地方特色,虽然这些庆祝活动不再直接与农耕有关,但它们反映了人们对自然和季节变迁的尊重与感恩。

这些节日的现代传承,在某种程度上也促进了人们对农业文明的重新思考。无论是通过饮食还是通过民间习俗,传统节日仍然在现代社会中占有一席之地,成为人们表达对自然、对农业的敬畏与尊重的重要方式。

在现代社会,随着农耕活动的减少,这些节日更强调的是人们与自然、与时间的联系。它们不再仅仅是农耕季节的象征,而是人类与自然和谐共生的体现。通过节日的传承,古老的农耕文化得以在现代社会中延续,并影响着一代又一代人的生活方式和文化认同。

起名大全

最近更新

- 2025年9月26日几点结婚喜宴最合适 结婚喜宴吉日吉时查询

- 今日是洗澡吉日吗 2025年9月28日洗澡好吗

- 2025年9月27日几时谢师宴最好 谢师宴吉日吉时查询

- 今日是物品开光吉日吗 2025年9月24日能物品开光吗

- 2025年9月27日几点修门窗最合适 修门窗吉时查询

- 今日是焚香拜神吉日吗 2025年9月29日焚香拜神是不是黄道吉日

- 姓蔡叫什么有新意的名字好?女孩名字精选集

- 2025年9月27日几点出海航行最合适 出海航行几点是吉时

- 今日是盖楼施工吉日吗 2025年9月30日当日盖楼施工有没有讲究

- 2025年农历四月十一乔迁是良辰吉时吗? 今日乔迁新居有问题吗?

- 2025年9月27日几点回娘家最好 回娘家吉时查询

- 今日是物品开光吉日吗 2025年9月23日能物品开光吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气