传承千年的农耕习俗与现代生活结合

农耕文明自古以来在中国的土地上生生不息,其发展不仅依赖于天时、地利,还形成了一套独特的社会习俗与文化传统。这些习俗在千百年的岁月里,不仅影响了人们的生活方式,也深刻地渗透到现代社会的方方面面,成为我们日常生活中不可或缺的一部分。

农耕与天文的紧密关系

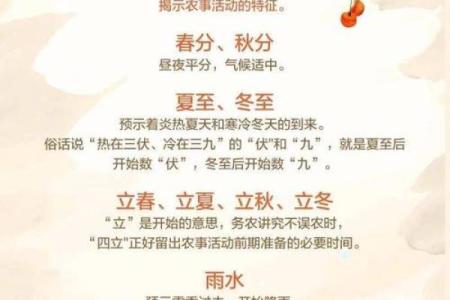

农耕文化的起源与天文密切相关。古人通过观察星象、天象与四季变化,形成了适应自然规律的农业生产方式。例如,春秋时期的《吕氏春秋》便提到了“天时不如地利,地利不如人和”的理念,强调天文与农耕之间的关系。在古代,农民通过观察天上的星宿变化来判断季节的更替,进而决定播种和收割的时机。比如,《周易》中的“岁时节令”便明确记载了农耕活动与天象的对应关系,而这种知识流传至今,依旧影响着农事活动的安排。

传统节令习俗的传承

农耕社会中的传统节令习俗,往往与生产活动紧密相关。以春节为例,这是农历新年的开始,也是祭祀祖先、祈求丰收的重要时刻。春节期间的传统活动,如吃年夜饭、祭祖、放鞭炮等,都是古代农耕文化中重要的象征。古时,春节被视为一年农事的开始,家家户户都会准备丰盛的食物,以表达对来年丰收的期盼。这些传统至今仍被广泛传承。

再看清明节,它不仅是祭扫先人的日子,也是春耕开始的重要标志。古人认为清明前后的“春分”节气,天气温暖、湿度适宜,是播种农作物的最佳时机。因此,清明节的习俗也包括了准备农田和播种。如今,这些传统活动不仅仅局限于农村,城市人也通过扫墓、踏青等形式,延续着这一农耕文化中的生活方式。

现代传承中的农耕习俗

在现代社会,许多农耕习俗依然得到了传承和发展。尤其是在一些传统节日中,农耕的元素仍旧在现代生活中占据重要地位。比如,现代城市中,越来越多的人参与到农田体验活动中,通过亲身实践耕种,感受农耕文化的独特魅力。这种活动不仅帮助人们了解农业的根本,也使现代人对食物的来源有了更加深刻的认识。

随着技术的进步,农业生产已经不再完全依赖手工劳作,但人们依然保留着对土地的敬畏与热爱。在一些地方的现代农场,科技与传统农业技术相结合,实现了高效、可持续的耕作方式。农田里,智能温控、自动化灌溉系统等新型设备被广泛应用,但许多农民依然坚持传统的节令播种,保持着与大自然的紧密联系。

与此同时,一些农耕习俗也进入了现代的文化传承中。例如,传统的农田祭祀活动,逐渐转变为现代社会中的生态环保活动。一些农村地区仍然会在重要的农时节令举办节庆活动,吸引都市人前来体验,这不仅是对农耕文化的传承,也是对生态保护和可持续发展的重视。

这种传统与现代的结合,既保留了农耕文化的根基,也融入了现代人的生活方式,体现了对自然、对土地的尊重与理解。随着现代科技的发展,农耕文化中的智慧和精神将继续在新的时代背景下焕发光彩。

起名大全

最近更新

- 2025年9月27日几时搬家最好 搬家几点是吉时

- 今日是海边赶海吉日吗 2025年9月29日海边赶海是适合的吉日吗

- 2025年9月26日几点祭祀最合适 祭祀几点几分是吉时

- 今日是治病救人吉日吗 2025年9月21日治病救人当天黄历吉利吗

- 今日是法事活动吉日吗 2025年9月27日这天能法事活动吗

- 2025年9月26日几点适合打水井 打水井吉时查询

- 2025年9月26日几点适合参军宴 参军宴吉日吉时查询

- 今日是求医问药吉日吗 2025年9月30日求医问药是否适宜

- 2025年9月27日几时入殓最好 入殓几点是吉时

- 今日是渔网制作吉日吗 2025年9月24日渔网制作适合吗

- 2025年9月27日几时挂床帘最好 挂床帘吉时查询

- 今日是清洁身体吉日吗 2025年9月27日适合清洁身体吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气