分,农耕文明中的节令变迁与影响

农耕文明中的节令变迁与影响

自古以来,我国农耕文明便与节令变迁紧密相连。农耕生产依赖于天文、气象和生物等自然规律,因此,节令的变迁对农耕文明产生了深远的影响。本文将围绕节令变迁的起源、传统习俗以及传承等方面进行探讨。

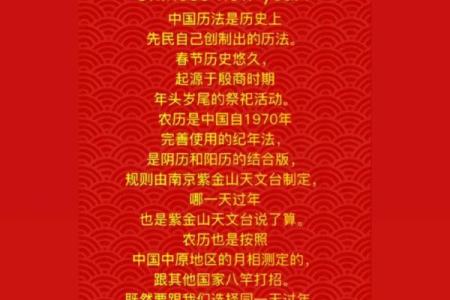

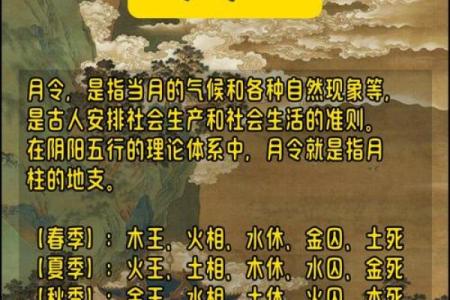

一、节令变迁的起源

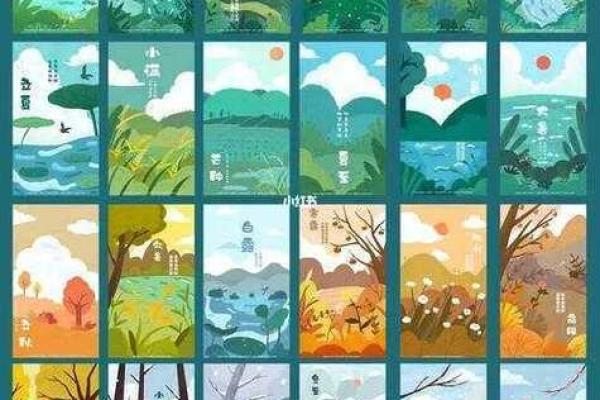

节令变迁起源于农耕。在我国古代,农民们根据太阳的运行轨迹和月亮的圆缺,将一年划分为二十四个节气。这些节气反映了天文、气象和生物等自然规律,对农耕生产具有指导意义。如《礼记》所述:“日中为市,夜半为市,朝夕为市,四时为市。”说明古代农耕文明对节令的重视。

二、传统习俗

1. 饮食习俗

节令变迁对饮食习俗产生了重要影响。每个节气都有相应的食物,如立春食春饼、清明食青团等。这些食物寓意吉祥,寓意新的一年丰收、健康。如《周礼》记载:“春食香茗,夏食冰,秋食蟹,冬食火锅。”体现了节令变迁对饮食文化的影响。

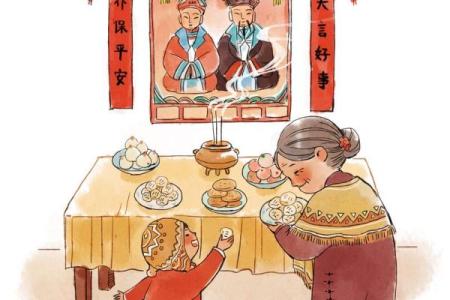

2. 活动习俗

节令变迁还影响了各种民间活动。如春节、端午、中秋等传统节日,都与节令密切相关。这些活动既有庆祝丰收、祈求吉祥的意义,也有传承文化、增进亲情的作用。如端午节赛龙舟、中秋节赏月、春节团圆饭等,都是节令变迁带来的传统习俗。

三、典籍与案例

1. 典籍

《二十四节气歌》是我国古代流传下来的重要文献,它详细记载了每个节气的特点、农事活动及民间习俗。如“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”这首歌曲反映了节令变迁对农事活动的影响。

2. 案例

在古代,农民们根据节令的变化调整农事活动。如清明时节,正值春季,万物生长,农民们便开始春耕播种。而立夏时节,气温升高,农民们则忙于插秧、除草。这些农事活动都体现了节令变迁对农耕文明的影响。

四、传承

节令变迁与农耕文明息息相关,传承节令文化具有重要意义。如今,随着科技的发展,农耕生产逐渐现代化,但节令文化依然传承不息。人们通过各种方式传承节令习俗,如举办民俗活动、制作节气食品、推广节气知识等。这些传承活动不仅丰富了人们的精神文化生活,也使节令文化焕发出新的活力。

农耕文明中的节令变迁与影响源远流长。通过对节令变迁的起源、传统习俗、典籍与案例以及传承等方面的探讨,我们可以更好地了解农耕文明与节令变迁之间的关系,从而更好地传承和发扬这一独特的文化。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气