春节日历:从天文角度看春节的天象变化

春节,作为中国最重要的传统节日,不仅承载着丰富的文化内涵,还与天文现象息息相关。从古至今,人们通过对天文变化的观察,形成了独特的春节习俗。本文将带您从天文角度解读春节,探寻其起源、传统习俗以及传承。

春节的起源:农耕与天文

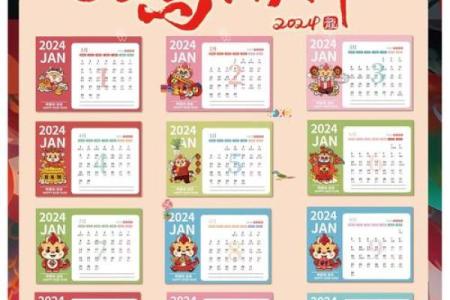

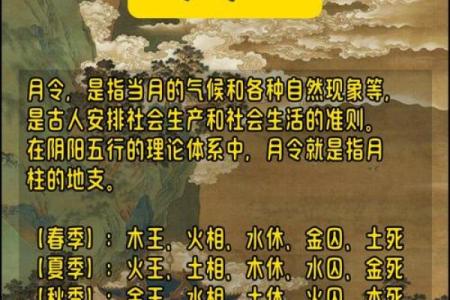

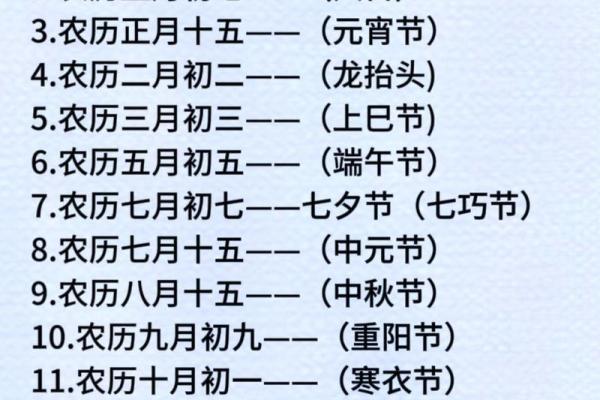

春节的起源可以追溯到远古时期的农耕社会。古人通过观察天文现象,确定了一年的四季变化,从而形成了农历。农历以月亮的阴晴圆缺为周期,将一年分为12个月,每月以“朔望月”为基础,即月相从朔到望再到朔的周期。农历的制定,使得人们能够根据天文变化安排农业生产,保证农作物的丰收。

在农历中,春节是农历新年的第一天,标志着农历新年的到来。古人认为,春节这一天是太阳到达黄经270°的时刻,也就是冬至后的第15天。这一天,太阳开始由南回归线向北移动,寓意着春天的到来,万物复苏。

传统习俗:饮食与活动

春节的传统习俗丰富多彩,其中饮食和活动尤为突出。

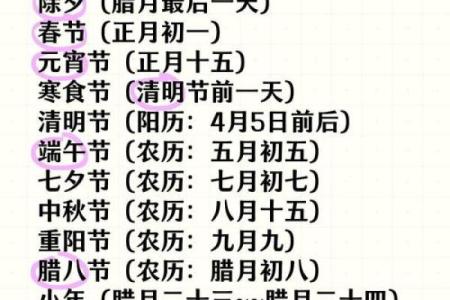

饮食方面,春节的年夜饭是家庭团聚的重要时刻。年夜饭的菜肴寓意吉祥,如鱼(余)、饺子(交子)、年糕(年高)等。此外,还有汤圆、八宝饭等传统美食,寓意团圆、美满。

活动方面,春节期间,人们会举行舞龙、舞狮、放鞭炮、贴春联、挂灯笼等活动。这些活动不仅增添了节日的喜庆氛围,还蕴含着丰富的天文寓意。

典籍与案例

在古代典籍中,关于春节天文现象的记载比比皆是。如《诗经》中有“七月流火,八月未央”的诗句,描述了夏至后太阳逐渐南移的现象。《礼记》中也有“岁终则祀天”的记载,说明古人将春节视为祭祀天神的重要时刻。

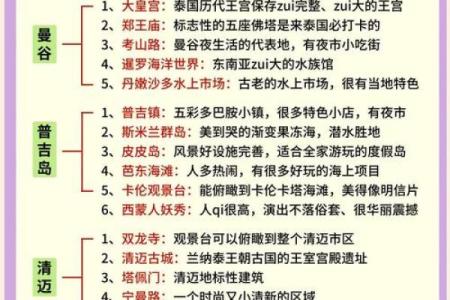

在现实生活中,许多地方都有独特的春节天文习俗。如北京地区的“迎春”,就是以迎接春天到来为主题的庆祝活动。而在江南地区,人们则会举行“迎春牛”的仪式,寓意着丰收和吉祥。

传承与发扬

春节的天文习俗源远流长,传承至今。在现代社会,人们仍然保留着许多传统习俗,如贴春联、放鞭炮、吃年夜饭等。这些习俗不仅丰富了人们的精神生活,还传承了中华民族的优秀文化。

春节的天文现象与我们的日常生活息息相关。通过对天文变化的观察,古人形成了独特的春节习俗,这些习俗传承至今,成为中华民族宝贵的文化遗产。在今后的日子里,让我们继续传承和发扬这些优秀的传统习俗,共同迎接春天的到来。

起名大全

最近更新

- 五行格局探秘:如何根据性格找到最适合的职业道路?

- 2025年10月21日几时珠宝开光最好 珠宝开光吉日吉时查询

- 2025年10月21日几点适合安装石磨 安装石磨几点是吉时

- 2025年10月21日几时安葬仪式最好 安葬仪式吉时查询

- 2025年10月21日几时种植花卉最好 种植花卉几点几分是吉时

- 2025年10月21日几点佛像开光吉利 佛像开光吉时查询

- 2025年10月21日几时道路修建最好 道路修建几点几分是吉时

- 2025年10月21日几时安装房柱最好 安装房柱几点是吉时

- 2025年10月21日几时举行笄礼最好 举行笄礼吉日吉时查询

- 2025年10月21日几时制作棺材最好 制作棺材吉时查询

- 2025年10月21日几时挖掘墓穴最好 挖掘墓穴几点是吉时

- 2025年10月21日几点安放香炉最好 安放香炉吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气