冬季养生从今天开始,你做对了吗?

冬季是一个自然界万物休养生息的时节,也是人体养生的重要时期。在传统的农耕社会,冬季意味着寒冷的气候和较长的夜晚,而这正是人们调整身体、进行内养的最佳时机。自古以来,冬季养生一直被认为是调节身体、恢复精力的关键期。

冬季养生的起源:农耕与天文的联系

在古代农耕社会中,冬季的养生概念和天文现象密切相关。根据二十四节气,冬至是太阳直射南回归线的时刻,白天最短、夜晚最长,这也标志着阴气的极盛,阳气开始逐渐回升。在这一节气时节,人体的阳气也相对低迷,因此需要通过合理的生活方式来调养,以应对外界的寒冷气候和身体的变化。

农耕社会的冬季养生,更多侧重于“藏”的理念。古人认为,冬季是阴气盛、阳气藏的季节,因此应该减少外出的活动,保持安静、温暖的环境,避免消耗体力,保持内外平衡,积蓄能量,以备来年的生长旺季。这个思想与自然界的周期变化紧密相连,体现了人与自然和谐共生的智慧。

传统习俗与冬季饮食:营养与温补

冬季的传统饮食习俗与养生密不可分。中国古代养生学强调“食补”在冬季的重要性,特别是通过温补的食物来增强人体的阳气。根据《黄帝内经》的记载,冬季应多食用温热、滋补的食物,如羊肉、牛肉、鸡肉等高蛋白质的肉类,以及具有温阳作用的姜葱等食材。这些食物可以帮助人体抵抗寒冷,增强体力和免疫力。

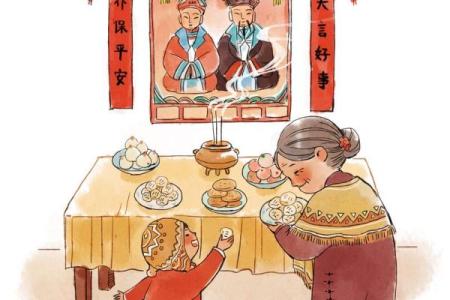

同时,冬季也是传统节日,如腊八节和春节的时间,这些节日都有着特定的饮食习惯。腊八粥是冬季的经典食品,里面含有多种谷物和豆类,不仅营养丰富,还有温补作用。此外,春节期间的团圆饭,常常包含羊肉、火锅等温热食物,体现了冬季养生“补气养血”的原则。

冬季活动:传统与现代的结合

在冬季的传统习俗中,除了饮食,适当的身体活动也是不可忽视的。尽管冬季寒冷,但古人认为,适当的锻炼能帮助保持体温和身体的活力。例如,北方地区冬季有冰雪运动,滑冰、滑雪等活动,不仅能增强体力,还能提升免疫力。南方地区则更多强调散步和太极等温和的锻炼方式。

现代社会,随着生活水平的提高,冬季的养生方式逐渐趋向多元化。许多人选择在寒冷的冬季进行健身运动或练习瑜伽,以保持健康。而一些冬季爱好者则坚持寒冷水浴、冷水游泳等极限运动,以锻炼身体的抗寒能力。

这些活动的背后,不仅传承了古代的养生智慧,也融入了现代生活方式的元素。比如,瑜伽和普拉提的流行,已成为现代城市人冬季养生的一个重要组成部分。无论是室内还是户外运动,都能帮助身体适应寒冷气候,并增强免疫力,促进身心健康。

通过这些历史的积淀与现代的创新,冬季养生的理念已经从古代的生活智慧逐渐演变为今日的健康生活方式,形成了丰富多样的实践形式,帮助现代人更好地度过寒冷的季节,增强身体抵抗力。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气