春节背后的天文规律:为什么春节每年日期不同

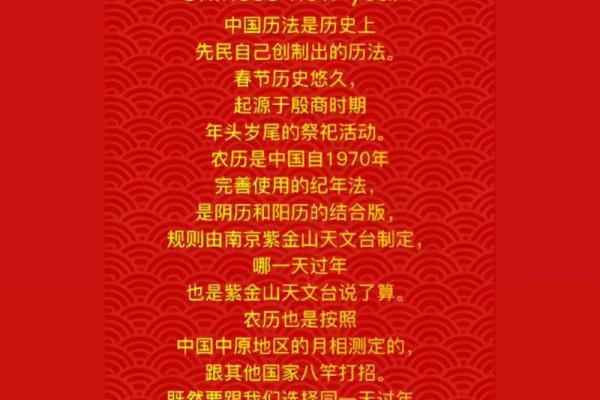

春节的日期为何每年不同,一直以来都让许多人感到疑惑。这个问题背后涉及到了农耕和天文规律的深刻联系,尤其是与月亮和太阳的运动密切相关。春节的日期变化,其实是由中国的传统历法——农历决定的。农历是以月亮的运行周期为基础的,结合了太阳的运动规律,因此每年的春节日期有所不同。

农历与天文规律

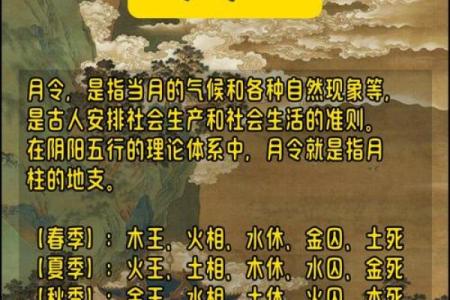

农历,又称阴历,是一种结合了太阳和月亮运动的历法。月亮的运行周期大约是29.5天,即一个朔望月,而地球绕太阳公转一周的时间约为365.24天。由于一个月的时间无法与太阳年的长度完全对接,农历就采取了“闰月”的方式来调整日期,以保证季节和月份之间的匹配。

春节通常是农历正月初一,正月初一的日期是由冬至之后的第一个新月来决定的。因此,春节的日期每年会有所不同,这与太阳和月亮的运动规律直接相关。每年的冬至时间固定在12月21日或22日,而春节的日期通常在1月21日到2月20日之间。

历史背景与农耕文化

春节作为一个传统节日,根植于中国的农耕文化。在古代,农民通过观察天象来安排耕作和收获,而这些天文现象成为节令变化的依据。古人根据月亮的变化安排农事活动,春节的日期也与农事周期紧密相关。

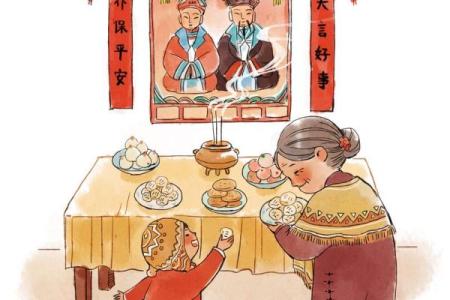

在《周礼·春官》中记载了古人如何根据天文现象来安排一年的节令,春节作为一年中的重要节令之一,标志着新一轮农耕的开始。这个节日的意义,不仅在于纪念祖先和祈求丰收,也表达了古人对自然规律的尊重与顺应。春节前后的各种传统习俗,都是与农耕生活紧密结合的结果,如祭祖、放鞭炮、迎春等,都是通过仪式来祈愿来年的丰收。

东汉时期

东汉时期,历法制度逐渐完善,春节的日期开始有了更加明确的规定。东汉的“和帝元年”就已开始使用阴阳合历,明确了每年春节的日期应落在冬至后的第二个新月。这一日期设定,充分体现了古代天文学家的智慧,也展示了中国农历历法与天文观测相结合的独特特点。

唐朝时期

唐朝时期,春节的庆祝活动已非常盛大,并且根据历法的变化,春节的日期有了更加严格的规定。当时的《大明历》精确计算了冬至后新月的日期,使得春节日期逐渐固定在1月初一。与此同时,春节的传统活动也得到了更多的弘扬和规范化,祭祖、舞龙、舞狮等习俗都在这一时期逐步形成并流传至今。

现代传承与影响

进入现代,尽管中国的社会和科技发生了巨大变化,但春节的日期仍然遵循农历,保持了古老的天文规律。虽然许多人已经不再从事农业生产,春节却依旧是最重要的传统节日之一。现代人通过放假、团圆饭、电视春晚等方式,继续传承着这一历史悠久的节庆。无论科技如何进步,春节的日期变化和背后的天文规律依然受到人们的尊重和珍视。

春节不仅是一个文化遗产,它的日期背后更蕴含着深厚的天文智慧与农耕传统的延续。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气