传统习俗与节令饮食的结合

在中华文化中,节令饮食与传统习俗息息相关,这不仅仅是为了满足口腹之欲,更是对自然与天文现象的敬畏与感知。每个节气的变化,都与人们的生产活动和日常生活密切相连。从农耕社会的起源,到传统节日的饮食文化,再到当今时代的传承,饮食与节令的结合构成了深厚的文化根基。

农耕起源与节令饮食

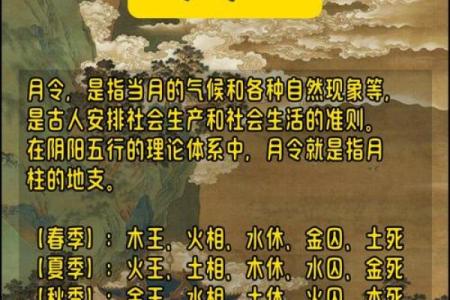

节令饮食的起源可以追溯到古代农耕文明。中国自古便有着天人合一的思想,农耕社会的兴起使得人们的生活节奏与自然环境紧密相连。节令的变化直接影响农作物的生长周期,也决定了人们的食物来源。例如,春季是播种的季节,农民忙碌于耕种田地,而夏季则是丰收的时节,收获的粮食为秋冬的储备提供了基础。每一个节令的食物,都代表着当季自然馈赠的精华,体现了古人对天地万物的尊重与感恩。

《周礼》一书中提到,古代祭祀和食物的安排往往是与节令变化相适应的,农耕文化中的节令性食物不仅限于提供能量,更具象征意义。例如,冬至时吃饺子,象征着“阴极之时,阳气初生”,人们认为吃饺子能够驱寒保暖,迎接新的阳气。这样的传统,不仅仅是一种生活智慧,也映射了天文现象与农事活动的结合。

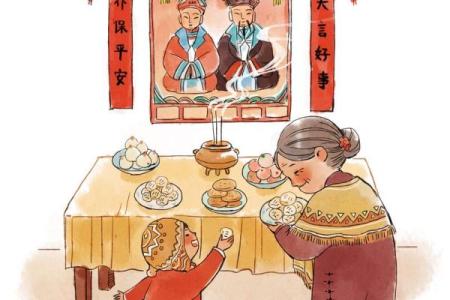

传统习俗与饮食活动

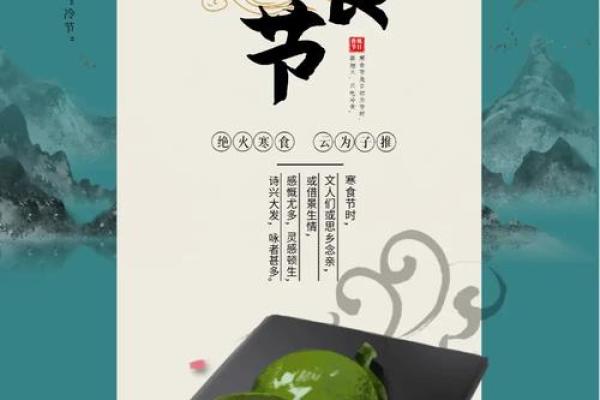

中国传统节日和食物的联系深刻而广泛,尤其是在春节、端午、中秋等重要节日中,饮食习俗具有重要意义。春节期间,吃饺子、年糕、鱼等食品,不仅仅是为了丰盛的餐桌,更包含了“团圆”、“发财”和“年年有余”的美好寓意。端午节的粽子,更是代表着驱邪避灾和纪念屈原的传统,粽子的形状与五谷的象征意义,使得这一食物与节令紧密相连。

《礼记》里提到,节令饮食不仅是为了驱寒驱暑,也往往富有特殊的文化内涵。例如,农历五月初五的端午节,吃粽子、赛龙舟不仅是一种娱乐活动,也是向神灵祈求丰收与安康的仪式。此时的粽子,作为节令食物,承载着古老的农耕文化与人们的精神寄托。

现代传承与节令饮食

时至今日,尽管现代化进程加快,节令饮食依旧在各地民众的餐桌上占有一席之地。现代人对于传统节令的敬重和传承,更多体现在对饮食习惯和节日文化的坚守上。例如,随着社会的发展,许多家庭开始注重健康饮食,节令食物在满足传统需求的同时,也融入了现代的营养理念。春季的时令蔬菜、秋季的丰收果品,都在节令饮食中找到了新的体现形式,既保持了传统的风味,又加入了更多对健康的关注。

同时,节令饮食也成为了现代社会中的一种文化符号,越来越多的餐饮品牌和食品企业开始根据传统节令推出特色菜单或限定产品,以吸引消费者。通过创新与传承并重,现代节令饮食不仅保持了传统文化的根脉,还为现代生活增添了新的色彩和品味。

总之,节令饮食不仅是人们生存与繁衍的需要,更承载了深厚的文化内涵。它通过传统习俗与天文、农耕的结合,形成了具有悠久历史的文化体系,至今依旧在现代社会中得以传承和发扬光大。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气