从农耕到养生:传统节日中的文化智慧

中国的传统节日,承载了丰富的文化内涵,历经数千年传承与发展。从农耕文明到现代养生文化,传统节日中的智慧充分体现了人与自然、天地之间的和谐共生。通过解析节日的起源、习俗和文化背景,我们能够更深入地了解传统节日如何从农耕时代的生产活动逐步演变为现代生活中的养生理念。

农耕起源与节日的关联

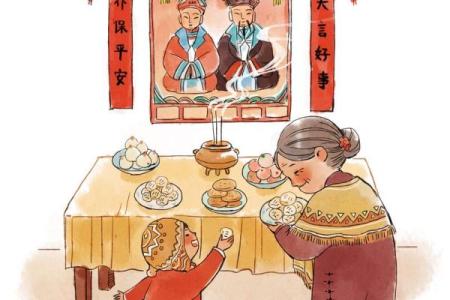

中国古代社会以农耕为主,节气与节日密切相关。每个节日的产生,往往都与农时、气候变化及天文现象紧密相连。以春节为例,它不仅是辞旧迎新的时刻,也与农历新年的开始紧密相连。根据古代的天文观测,春节的日期通常会落在冬至之后,意味着阳气回升,天地开始复苏。春节作为农耕社会的重要节日,标志着春耕的开始,这一天的祭祀活动通常会祈求丰收与平安。

在古代农业社会中,节日不仅仅是庆祝的时刻,更是调节农时的关键节点。例如,清明节是春耕的关键时节,古人会在这一天祭扫祖先的坟墓,寄托对祖先的敬意,同时也借此提示农民适时播种,顺应大自然的节律。清明节作为天文节气之一,恰好符合春天万物复苏的时机,是古代农耕社会尊天敬地的重要体现。

传统习俗与饮食活动

在中国传统节日中,饮食和活动是重要的习俗。每一个节日的食物都有其独特的文化寓意。比如,在春节期间,吃饺子象征着“招财进宝”,因为饺子形状像元宝,寓意着财富的积累。而在端午节,吃粽子则是为了纪念屈原,同时粽子的形状也有保护身体、防病祛邪的象征意义。通过这些传统的饮食习俗,可以看出古人对食物的选择,不仅关乎口腹之欲,更融合了养生与祈福的智慧。

同时,节日的活动也充满了养生的意味。例如,在中秋节,家人团聚一起赏月,不仅是对亲情的祝福,更是一种通过月亮的光辉来养生、调整心态的方式。古人认为,月亮象征着阴性,能够帮助人们保持内在的平衡。因此,赏月活动在一定程度上与调节身心健康、舒缓压力有关。

现代传承与养生理念

随着社会的发展,传统节日的意义逐渐从单纯的农耕生产转向了现代的文化传承与养生理念。如今的中国社会,许多人在节日期间并不再单纯依赖节令来决定农业生产,而是通过节日的文化氛围来关注身心的健康。以春节为例,许多家庭开始注重节后调理,尤其是在饮食上。春节期间的丰富食物虽然美味,但也往往油腻且高热量,节后注重清淡饮食和养生,以促进身体的恢复和新一年的健康。

例如,在现代社会,节日期间越来越多人选择进行冥想、气功和瑜伽等活动,这些活动既继承了传统节日的养生智慧,又融入了现代的健康理念。古人重视的调节阴阳、保持身体平衡的思想,已经逐渐成为现代人生活的一部分。

因此,传统节日不仅承载了历史的文化信息,更与现代的养生理念紧密相连。通过节日的文化传承,我们不仅可以回顾古人的智慧,还能在现代生活中找到更加和谐的生活方式。

起名大全

最近更新

- 实用五行格局指南:如何根据性格调整生活状态

- 惠字女孩取名寓意:从历史典故看字义传承

- 2025年农历三月廿四安门是良辰吉时吗? 今日安装入户门吉利吗?

- 2025年农历四月十四领证合不合适? 登记领证是否是好日子?

- 五行格局反其道而行:反而成就非凡人生

- 2025年农历四月初一能否作为提车黄道吉日? 今日提车买车合适吗?

- 照字男孩取名寓意:从字义到五行的全方位解析

- 香字女孩取名:属性平衡与寓意美好的黄金法则

- 男孩用奇字取名:寓意美好且五行相生的名字推荐

- 2025年农历四月十七是否适宜搬家? 今天搬家入宅合不合适?

- 从养生角度解读中国传统节日的饮食习俗

- 2025年农历四月初七动土能算好日子吗 今日动土合适吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气