冬至节气与五行养生之道

冬至是二十四节气中的一个重要时刻,标志着一年中白昼最短、夜晚最长的一天。自古以来,冬至不仅与天文现象密切相关,还深刻影响着人们的生活方式,尤其在养生领域具有深远的影响。在中国传统文化中,冬至与五行学说紧密相连,是调节人体阴阳平衡、促进健康的重要时机。

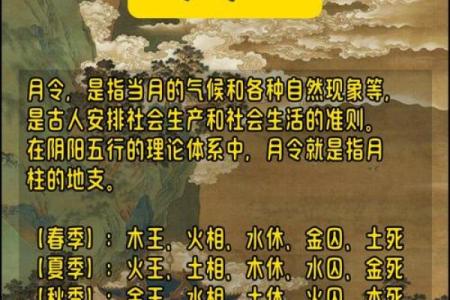

冬至与五行的关系

五行学说认为,世界上的一切事物都由木、火、土、金、水五种元素组成,每种元素与自然现象、季节变化、人体器官等密切相关。冬至时节,阳气逐渐回升,属于水的季节,而水与肾脏、骨骼系统相联系。因此,冬至不仅是自然界阴阳转化的关键节点,也为养生提供了指导方向。冬季气候寒冷、阴气重,人体内的阳气容易受制,养生要注重温补、保暖,防止寒气入侵。

历史上的冬至与养生案例

第一例来自《黄帝内经》,该书详细阐述了节气变化对人体的影响。书中提到:“冬至进补,宜养藏”,强调冬至是“藏养之时”,需要增加对肾脏的保养。冬季与五行中的水相契合,水主肾,肾为生命的根本。根据这一理论,古人认为冬至适合进补,如食用黑豆、羊肉等滋补食品,以增强肾功能,保持体内阳气。

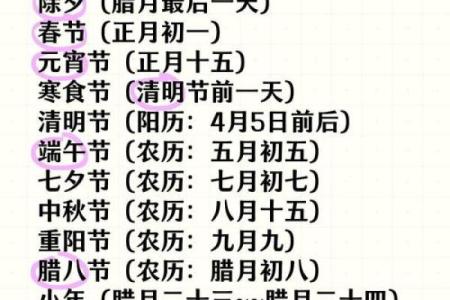

第二例源自唐代的《大元大一统志》。在这本书中,详细描述了冬至当天各地的风俗习惯。特别是在北方,冬至是一个重要的节日,不仅是祭祖的时刻,也是全家团聚的时刻。古人认为,冬至是“阴极之至”,太阳的阳气开始回升,家人之间通过聚会和祭祀,增进亲情,象征着家族的复兴与新生。此外,冬至时节吃饺子也有“驱寒避邪”的传统,饺子形状像耳朵,寓意抵御寒冷、保护身体。

现代的冬至养生传承

在现代,冬至的养生观念依然被广泛传承。尤其是在中医和传统饮食文化的影响下,许多人会根据冬至的气候特点调整饮食结构。现代人习惯食用温补的食材,如羊肉、鸡肉、桂圆等,这些食材具有温阳、补肾的效果。尤其是在北方,冬至不仅是一个重要的节气,也是各类温补食物的最佳时机。随着社会的发展,现代人逐渐摒弃了过去的过度进补,但养生的核心思想依然传承下来,强调在寒冷的冬季维持人体的阳气,避免寒气过度侵袭。

此外,随着现代科技的进步,冬至节气的影响也被广泛研究。许多现代养生专家建议,在冬至时节,人们可以通过调整作息时间、保持适量的运动以及合理饮食,来增强身体的免疫力。这些方法不仅符合五行学说中“养藏”的原则,还能有效改善人们的健康状况。

冬至节气是五行养生的关键时机,通过合理的饮食调节和生活方式调整,不仅能够顺应自然的变化,还能促进身体的健康与和谐。从古代到现代,冬至的养生观念一直延续下来,体现了中华文化在生活智慧和健康管理方面的深厚底蕴。

起名大全

最近更新

- 2025年05月18日装修是良辰吉时吗? 装修动工行不行?

- 女孩用嫔字取名:寓意过度生僻的解读障碍规避

- 2025年农历四月初三结婚是好日子吗? 今日办婚礼能算好日子吗

- 春节背后的天文规律:为什么春节每年日期不同

- 2025年10月22日修剪指甲在几点最合适 修剪指甲的吉时是几点几分

- 2025年10月22日几时归宁最好 归宁几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点做寿吉利 做寿吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时整理宗谱最好 整理宗谱吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时安装大门框架最好 安装大门框架吉时查询

- 2025年10月22日几时观音求子最好 观音求子几点是吉时

- 2025年10月22日几时建造陵墓最好 建造陵墓几点是吉时

- 2025年10月22日几时庙会巡游最好 庙会巡游吉日吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气