传统农耕智慧:日与季节变化的内在联系

我国有着悠久的历史和丰富的文化底蕴,其中,农耕文化尤为显著。农耕文化不仅是我国文明的基石,更是人类文明的重要组成部分。在这其中,日与季节的变化与农耕活动的内在联系尤为紧密,它反映了古人对天文和农事活动的深刻理解。

起源:天文与农耕

日与季节的变化,起源于天文现象。太阳、月亮、星星的运行规律,对古人而言,不仅是时间的计量,更是农事活动的指导。我国古代天文观测技术先进,古人通过对天文的观测,出了一套日与季节变化的规律。

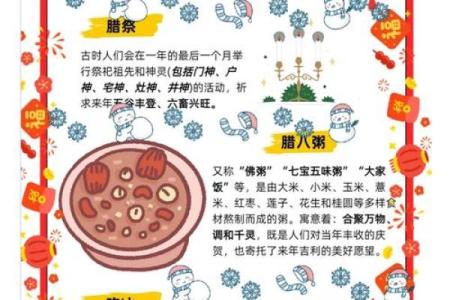

传统习俗:饮食与活动

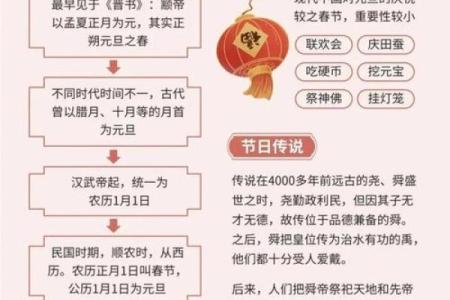

日与季节的变化,不仅影响了农事活动,也深刻影响着人们的饮食和生活习惯。在古代,人们根据季节变化调整饮食结构,形成了独特的饮食文化。例如,立春时节,古人会食用春饼,寓意迎春;立夏时节,则会吃绿豆汤,以消暑解热。

除了饮食,人们还会根据季节变化参与各种活动。如清明时节,古人有扫墓祭祖的传统;端午时节,则有赛龙舟的活动。这些活动,不仅丰富了人们的精神世界,也增强了人们对日与季节变化的感知。

典籍与案例

我国古代典籍中,有许多关于日与季节变化的记载。如《礼记》中有“春祭于郊,秋祭于庙”的说法,体现了古人根据季节变化进行祭祀的传统。在《诗经》中,也有许多描写季节变化和农事活动的诗句。

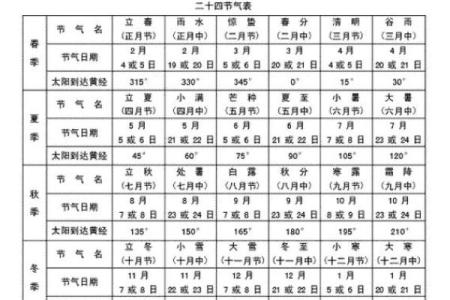

案例方面,以古人“二十四节气”为例,它是根据太阳在黄道上的位置,将一年划分为二十四个节气。这些节气,既反映了太阳运行的规律,也揭示了季节变化与农事活动的内在联系。

传承

传统农耕智慧中,日与季节变化的内在联系得以传承至今。在现代,虽然农业科技飞速发展,但古人出的经验仍然具有重要的参考价值。在农业生产中,人们依然遵循节气规律,合理安排农事活动。在日常生活中,人们也依然保留着许多与季节变化相关的传统习俗。

日与季节变化的内在联系,不仅是古代农耕智慧的结晶,更是人类文明的瑰宝。通过深入研究这一联系,我们可以更好地了解历史,感悟自然,传承文明。

起名大全

最近更新

- 2025年05月11日算不算领证好日子? 今日登记结婚适合吗?

- 2025年04月21日是否是安门吉日 安装入户门合不合适?

- 想给柏姓女孩取洋气范的名字,有什么好名字推荐?

- 蓉字五行属性及女孩取名的寓意与音律搭配

- 五行格局如何影响人生?揭秘你的性格密码

- 2025年05月11日领证合适吗 今日登记结婚行吗?

- 五行格局反而让你更强大:揭秘如何运用五行,提升个人魅力

- 2025年农历四月初一提车是黄道吉日不? 提车合不合适?

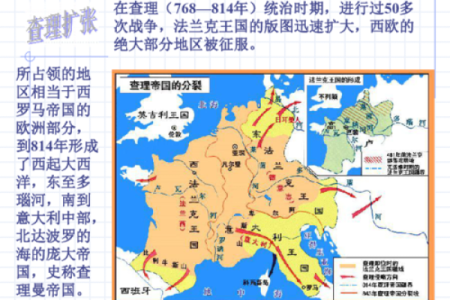

- 从农耕历史到今日庆典:探索欧洲的节日传统

- 蝶字取名寓意女孩:传统文化中的五行相生原理

- 2025年04月30日结婚行吗? 今日办喜事合适吗?

- 孔姓取别致的男宝宝名字,这些名字超受欢迎

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气