端午节的天文与文化象征

端午节是中国传统节日之一,源远流长,蕴含着丰富的天文与文化象征。从古至今,端午节的庆祝方式与习俗,既是农业文明的产物,也是对天体变化的观察与尊重。它的背后隐藏着深厚的文化意义与历史传承。

天文与农耕的结合

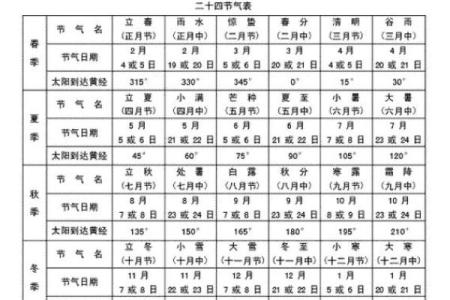

端午节的时间选择,恰逢夏至前后。这一时期,太阳的直射点逐渐偏向北回归线,阳光最为强烈,是一年中白昼最长的一天。古代农民通过对太阳和季节变化的观察,选择在这个时点庆祝端午节,象征着迎接夏季的到来,同时也是一种农耕生产的周期性安排。农忙结束后,节令的变化提醒着人们要关心田地、保养身心。

屈原与天象

屈原是端午节文化象征中最为突出的历史人物。屈原的死日期与端午节的时间密切相关。据史书记载,屈原投江自尽时正值五月初五,这一日恰好是天文上的“昏星”和“昏月”时段。古人认为,这种天象代表了阴阳的交替与运势的转变。因此,屈原的牺牲不仅是个人命运的悲剧,更是天地自然变化的象征,反映了古代人对天象和人事之间关系的深刻思考。

龙舟与天文象征

龙舟竞渡是端午节最具代表性的传统活动之一,除了纪念屈原,它也有着天文象征的含义。龙舟的形状模仿的是古人对于“龙”的形象理解,而“龙”在天文学中是对气象与星座的象征。古人通过龙舟的赛跑表达了对自然力量的敬畏与对太阳的祈求。特别是在古代农耕社会,龙舟不仅是祭祀活动的载体,更代表着人们祈求丰收、安康的愿望。

传统习俗:食物与活动的天文象征

端午节的食物习俗中,粽子是最具象征意义的传统食品。粽子的形状像是一个小小的包裹,象征着人们对五谷丰登、安康生活的期望。而其中包裹的食材,有的代表着五行之气,也有着避邪的作用。古代人通过将粽子投入河中,不仅是祭祀屈原的行为,也是通过天象变化的认知,寄托着对自然界与人生变化的尊敬与顺应。

天文与文化的双重融合

今天,端午节的天文与文化象征依然深深植根于人们的生活中。随着天文学的发展,现代人对端午节的理解更加丰富,不仅限于传统的饮食和习俗,还融入了更多天文教育的元素。例如,许多天文爱好者在端午节期间组织观星活动,借助这一节令的天象特点,探索星空的奥秘,继承了古人对于自然现象的探索精神。

端午节不仅是传统文化的体现,更是天文与农耕智慧的融合,它的象征意义超越了历史的长河,成为中华文化的一部分,连接着过去、现在与未来。

起名大全

最近更新

- 2025年05月11日领证合适吗 今日登记结婚行吗?

- 五行格局反而让你更强大:揭秘如何运用五行,提升个人魅力

- 2025年农历四月初一提车是黄道吉日不? 提车合不合适?

- 从农耕历史到今日庆典:探索欧洲的节日传统

- 蝶字取名寓意女孩:传统文化中的五行相生原理

- 2025年04月30日结婚行吗? 今日办喜事合适吗?

- 孔姓取别致的男宝宝名字,这些名字超受欢迎

- 2025年农历四月初三是否宜结婚? 今日办喜事是好日子吗?

- 2025年农历四月十一乔迁趋吉避凶了吗? 今日乔迁入住好吗

- 姓程有什么气宇不凡的男孩名字?实用取名指南

- 八月节日中的文化符号与风俗传承

- 2025年05月08日算不算乔迁好日子? 今天乔迁新居是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气