的节庆与养生:寒冷季节的传统智慧与习俗

寒冷季节,天寒地冻,正是考验人体抵抗力的时候。许多传统节庆和养生习俗便是在这种季节变化中诞生,旨在帮助人们适应寒冷天气,增强身体免疫力。在这些传统习俗的背后,既有农耕社会对天时变化的深刻理解,也有先贤对健康长寿的追求。本文将结合两段历史案例与一个现代传承,探讨寒冷季节的传统智慧与习俗。

农耕与天文智慧的融合

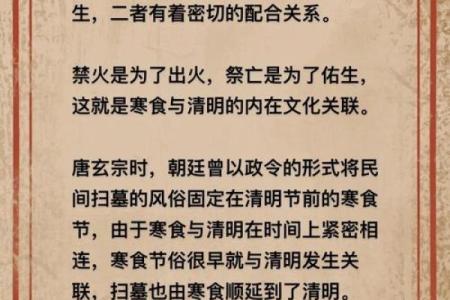

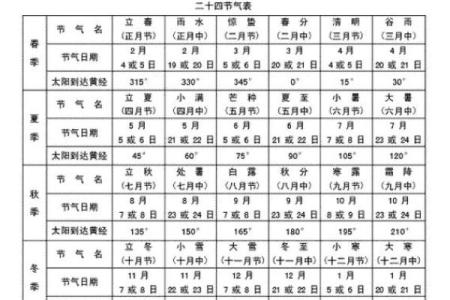

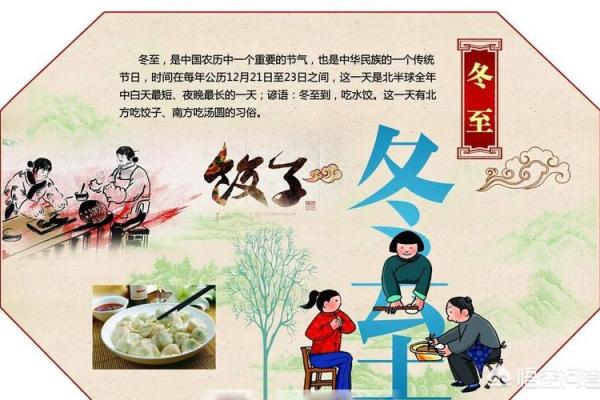

在中国传统文化中,节庆的设立通常与农耕社会的作物生产周期以及天文变化密切相关。例如,冬至节气,作为二十四节气之一,不仅在天文上标志着白昼最短、黑夜最长,而且也是一年一度的养生重要时刻。冬至的到来,意味着寒冷的冬季正式开始,而自此之后,白昼渐渐延长,天气逐步回暖。

冬至的传统习俗中,最具代表性的是吃饺子。在古代,冬至的饺子并不仅仅是为了温暖身体,它还带有一定的医药意义。根据《黄帝内经》中的“冬季养藏”理念,寒冷季节需要通过饮食来加强体内阳气的“藏养”,从而保持身体健康。饺子中的肉馅和热汤,不仅有助于补充能量,还能在寒冷天气中促进身体温暖,增强抵抗力。

饮食与活动的双重养生

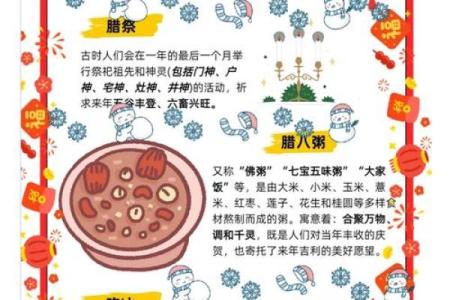

冬至过后,腊八节又紧接而至。腊八节是中国传统节庆之一,起源于农耕社会对丰收的庆祝,同时也与祭祀祖先和保护家人健康的活动密切相关。腊八粥作为这一节庆的代表食物,历史悠久。腊八粥由多种杂粮与果仁组成,富含多种营养成分,有益于调节脾胃,增强体质。

腊八节不仅仅是饮食上的保健,它还有一系列与活动相关的传统习俗。例如,腊八节时,人们常常进行祭祀活动,祈求来年丰收。在这个寒冷的季节里,适当的祭祀活动可以驱寒避邪,增强家庭的凝聚力和健康运势。此外,腊八节期间的“泡腊八蒜”和“腌腊八菜”也成为了养生的一部分,既有调味增香的功能,又有助于提高身体的抗寒能力。

现代传承与创新

随着社会的进步,许多传统节庆习俗在现代社会依然得到了延续和创新。在现代人快节奏的生活中,寒冷季节的养生习惯有时被简化或现代化,但依然保留着强烈的文化传承。

例如,随着气候变化对健康的影响,越来越多的人开始重视寒冷季节的保健措施。在现代社会,腊八粥和冬至饺子已经成为不少家庭的必备佳肴。除此之外,瑜伽、太极等传统养生运动在寒冷的冬季也成为了越来越多人的选择。尤其是对于现代都市人来说,寒冷天气中的运动不仅能够保持体温,还能帮助缓解因长时间工作导致的身体僵硬。

在现代传承的过程中,许多养生理念得到了进一步的传播和创新。现在的“冬季养生”不仅仅限于饮食调理和节庆活动,还包括更多注重身心平衡的健康方式。例如,随着科技的发展,智能健康监测设备逐渐进入到人们的日常生活中,帮助人们实时了解自身的健康状况,以便在寒冷季节采取适当的养生措施。

寒冷季节的传统智慧与习俗,源于千百年来对自然环境的深刻观察与经验总结。从农耕文化到天文节气,再到现代社会的创新传承,这些习俗不仅反映了古人对天人合一的理解,也显示了我们在不断变化的环境中,如何将传统智慧融入现代生活,保持身体健康。

起名大全

最近更新

- 五行格局反而让你更强大:揭秘如何运用五行,提升个人魅力

- 2025年农历四月初一提车是黄道吉日不? 提车合不合适?

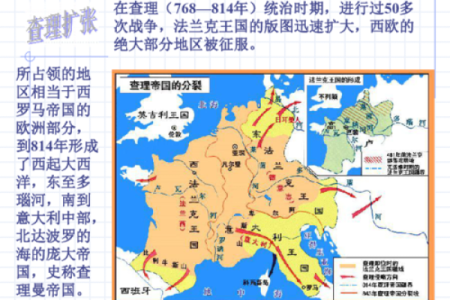

- 从农耕历史到今日庆典:探索欧洲的节日传统

- 蝶字取名寓意女孩:传统文化中的五行相生原理

- 2025年04月30日结婚行吗? 今日办喜事合适吗?

- 孔姓取别致的男宝宝名字,这些名字超受欢迎

- 2025年农历四月初三是否宜结婚? 今日办喜事是好日子吗?

- 2025年农历四月十一乔迁趋吉避凶了吗? 今日乔迁入住好吗

- 姓程有什么气宇不凡的男孩名字?实用取名指南

- 八月节日中的文化符号与风俗传承

- 2025年05月08日算不算乔迁好日子? 今天乔迁新居是好日子吗?

- 霈字取名女孩:从哲学角度看字义的深层内涵

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气