从天文到民俗:解读中国传统节日的深层文化

中国传统节日是中华文化的瑰宝,背后承载着深厚的文化内涵和悠久的历史。节日的起源,不仅与古代农耕社会的生产活动紧密相连,也与天文现象密切相关。通过对节日的起源、传统习俗和现代传承的解读,我们可以更好地理解中国传统节日的深层文化。

一、农耕与天文的结合:节日的起源

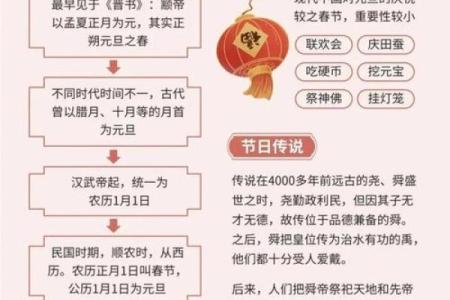

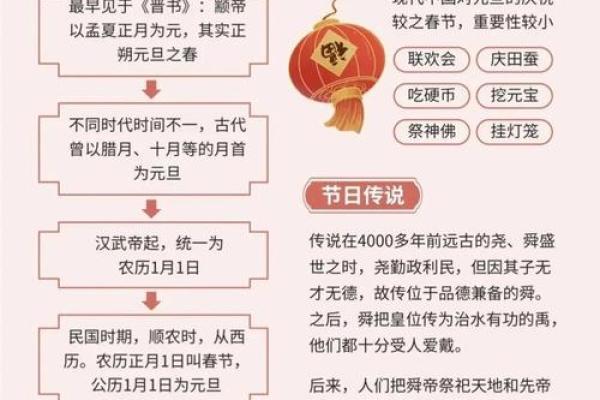

中国传统节日的起源可以追溯到古代的农耕文明。在农业社会,节令的变化直接影响到人们的生产活动,节日往往是对季节变迁、农事活动的庆祝。以春节为例,它与农历新年的到来密切相关,是庆祝冬去春来的节日,寓意着新的开始和丰收的希望。春节期间,家家户户扫尘、贴春联、吃饺子等,均有着驱除晦气、祈求吉祥的意味。

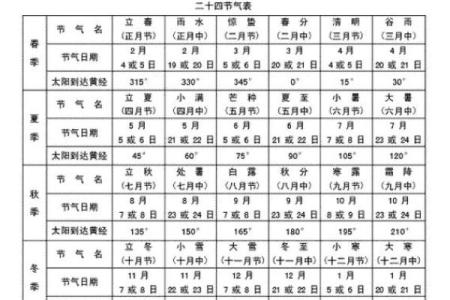

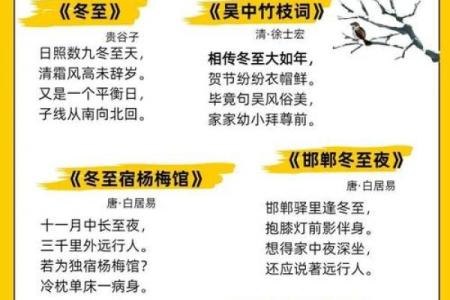

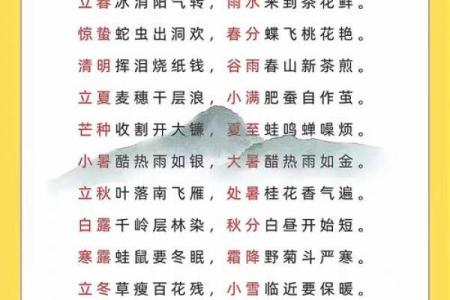

从天文学角度来看,二十四节气作为中国古代的天文指引,精准地反映了太阳在黄道上的位置变化。这些节气与农业生产密切相关,诸如春分、秋分、夏至和冬至等节日,都与太阳的直射点位置有关。这些节气不仅指导农民耕作,还在社会中形成了具有象征意义的节日,如冬至节,古人认为冬至是一年中白天最短、黑夜最长的一天,象征着“阳气”开始回升,冬至食汤圆是对团圆的期盼,具有深厚的家庭与社会联系。

二、传统习俗的丰富性:饮食与活动

每个传统节日都有着特定的饮食和活动习俗,体现了中国人民的智慧和对自然、家庭的崇敬。端午节的食物习俗尤为独特,吃粽子和赛龙舟已成为这一节日的重要组成部分。粽子最初是用来祭祀的食品,传说中,屈原跳江自尽后,人们为了避免鱼虾吃掉他的尸体,将粽子投入江中。而赛龙舟则源于对屈原的纪念,活动本身寓意着对先人的尊重和对国家的忠诚。

再看中秋节,月饼成为这一节日的代表性食品。月饼的形状象征着圆满与团圆,传统习俗强调家人团聚一堂,赏月、吃月饼、谈天说地,体现了家庭亲情和社会和谐。此外,中秋节也是祭月的时刻,古代人们认为月亮是象征着阴柔之力的天体,祭月的仪式体现了对自然与天地间力量的敬畏。

三、节日与文化的延续

随着时代的变迁,许多传统节日逐渐走向现代化,但其文化内涵依旧得以传承。春节作为最重要的节日之一,虽然现代社会节奏加快,但春节期间的家族团聚、拜年、放鞭炮等习俗依旧深受人们喜爱。特别是在海外华人社区,春节成为了文化认同和情感归属的重要标志。

此外,现代社会对传统节日的重视,也推动了传统文化的复兴。通过电影、电视、网络等媒体,越来越多的年轻人了解并参与到传统节日的庆祝活动中来。例如,许多年轻人会在中秋节举办家庭聚会,共同做月饼,感受节日的温馨和亲情。而在传统节日中,文化活动的举办也成为了增进社区凝聚力的方式,诸如舞龙舞狮、灯会等活动不仅丰富了节日内容,还增强了文化自信。

通过对节日的深层文化解读,我们可以看到,从天文到民俗的传承不仅体现了自然规律的智慧,也表现了人们对生活的热爱和对祖先的敬仰。这些节日,承载了丰富的历史记忆和文化基因,在现代社会依然焕发着光彩,成为我们文化认同的重要纽带。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气