传统文化中的节令节气与民俗习惯

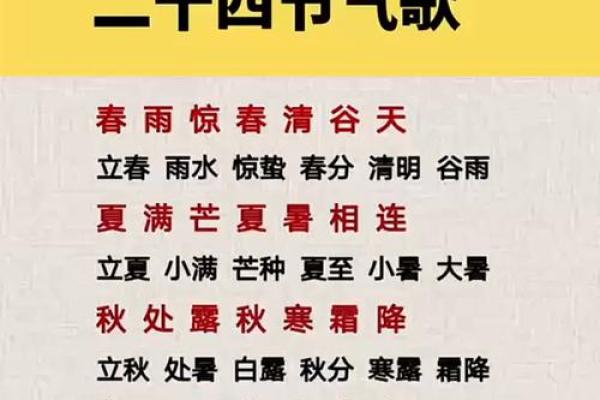

中国传统节令节气和民俗习惯是千百年来农耕文明、天文知识和生活智慧的结晶,这些习俗和节令体现了人与自然的和谐共生,也反映了中国社会对季节变换、农业生产和家庭团圆的重视。从古代到现代,这些节气节令不仅影响了人们的生产生活,还形成了丰富多彩的文化传统。

立春:农耕文化的象征

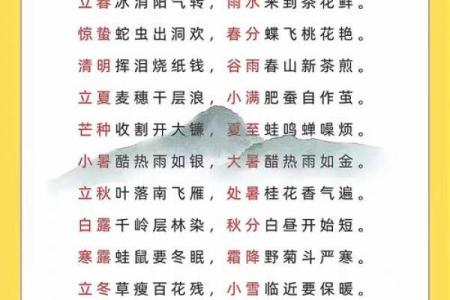

立春是二十四节气中的第一个节气,标志着春天的开始。它通常出现在每年2月3日到5日之间,随着太阳到达黄经315度时开始。立春的到来意味着冬季的寒冷逐渐过去,温暖的春风将吹拂大地,万物复苏。这一节气对农耕社会的意义重大,是农民开始春耕的时刻,也是农事活动的起点。

在古代,立春不仅是农耕活动的启动,还与许多民俗活动紧密相连。立春时节的“咬春”习俗最为人熟知。人们习惯在立春这天吃春饼,寓意着新的一年丰收吉祥。而古时的“打春牛”则是通过象征性地打春牛,来祈愿来年的农作物丰收。无论是饮食还是活动,立春都充满了对未来一年农业生产的期待和祝福,这体现了深厚的农业文化背景。

端午节:纪念与驱邪

端午节是中国传统节日之一,发生在每年农历五月初五,是为了纪念古代爱国诗人屈原。屈原投江自尽后,百姓纷纷划船去救他,未能成功,便将粽子投进水中,以防鱼虾食其尸体。随着时间推移,端午节逐渐成为了一个广泛的节令,并加入了许多传统的民俗活动。

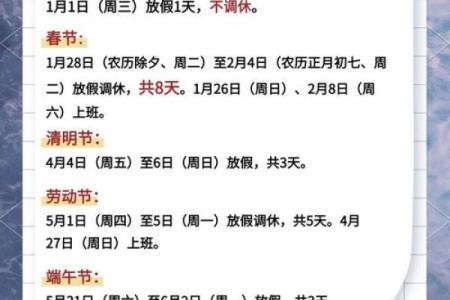

端午节的传统习俗非常丰富。人们吃粽子、挂艾草、戴香包、赛龙舟等,除了纪念屈原外,更多的是寄托了祈福、辟邪的意义。端午节是驱邪避疫的重要时节,传统上有许多用来保健养生的做法。例如,挂艾草和菖蒲在门上,用以驱赶夏季的邪气,避免瘟疫和病魔侵袭。现代的端午节在保留传统习俗的基础上,也结合了体育赛事和家庭团聚的意义,成为了一个全民欢庆的节日。

重拾传统文化的根基

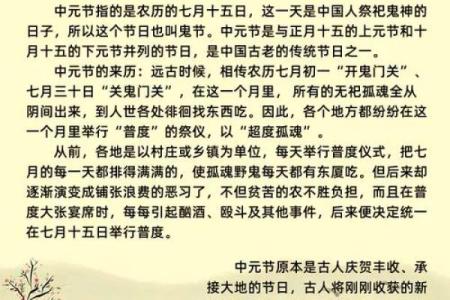

随着社会的变迁和现代化进程的加快,许多传统节令节气和民俗习惯逐渐淡出了人们的生活,但近年来随着传统文化复兴的潮流,这些节日和习俗得到了重新关注和传承。

例如,近年来的春节和中秋节,许多家庭依然坚持合家团聚的传统,举行家庭聚餐,品尝传统的节令食品,如饺子、年糕、月饼等,表达对家庭和谐与团圆的渴望。在一些城市和乡村,传统的祭祖、庙会等活动也逐渐恢复。通过这些活动,年轻一代不仅感受到节日的热烈氛围,也在潜移默化中传承了传统文化的精髓。

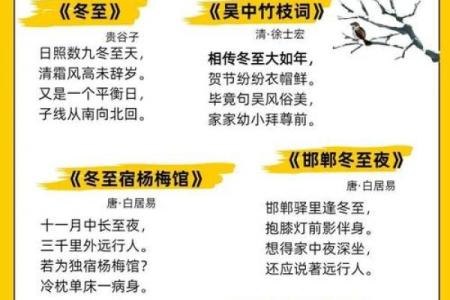

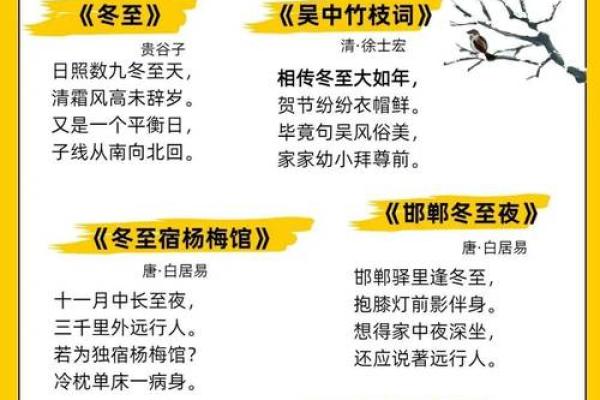

现代社会对节令节气的关注更多体现在饮食、健康以及环保等方面。例如,重阳节时,人们会登高望远,寄托长寿的愿望;冬至时,有些地方会举办吃饺子的活动,寓意着合家团圆,象征着日子越过越好。这些活动虽然形式上有所简化,但其背后蕴含的文化意义和对生活的热爱未曾改变。

随着文化自信的增强和传统节令节气的传承,越来越多的人开始关注这些节日背后的文化深意,力求在现代生活中保持对传统文化的尊重和认同。这不仅是对祖先智慧的传承,也是对未来生活的美好祝愿。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气