传统节日中的天文象征与人文融合

传统节日是中华文化的重要组成部分,承载着丰富的历史和文化内涵。在这些节日中,天文现象与人文活动的结合展现了人类在漫长岁月中的智慧与情感。从农耕文化的起源到节日习俗的传承,天文象征与人文融合为我们提供了许多启示。

农耕与天文的深刻联系

中国传统节日的起源与农耕社会密切相关,农业生产对季节变化、天象观察有着极高的依赖性。例如,农历的二十四节气便是基于天文现象制定的,它反映了太阳在黄道上的位置变化,直接影响着农业的播种和收成。而节日的设定,也常常以天文现象为背景,与农耕的节令交织。

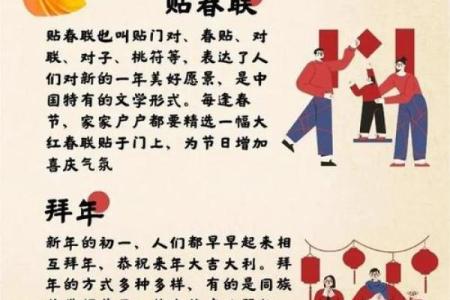

其中最为典型的是春节的起源。春节又称“农历新年”,根据农历的计算,每年的春节通常与冬至后第一个新月的到来相吻合。在古代,冬至是寒冷季节的转折点,象征着“阳气复生”。这时,农民会举行祭天、祭祖等仪式,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。春节的许多习俗,如放鞭炮、贴春联、吃年夜饭等,都有着驱邪祈安、迎接新生的象征意义,体现了人们对天文现象的敬畏与对生活的期许。

传统节日的天文象征与人文活动

另一个历史案例可以从中秋节中找到。中秋节最早起源于祭月,尤其是月亮在农耕社会中的重要地位,代表着丰收与团圆。在古代,人们通过观察月亮的盈亏来预测天气和季节变化,而中秋节则是秋季丰收后的庆祝时刻,月亮的圆满象征着家庭的团聚与农田的丰收。

中秋节的传统习俗中,月饼的象征意义尤为深刻。月饼不仅是节日的传统食品,它的圆形也寓意着团圆与和谐,象征着家庭成员之间的亲密无间。同时,古人通过观察月亮的变化,赋予了月亮多种文化象征,如“嫦娥奔月”的神话故事,既展示了对天文现象的文化解释,也体现了人类对于家庭、爱情与理想的情感寄托。

现代传承与天文文化的结合

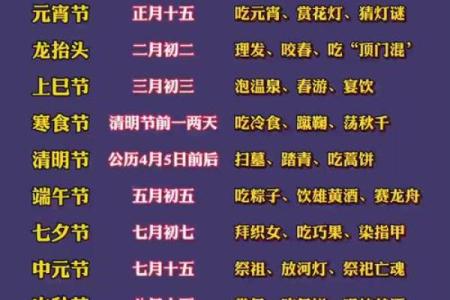

随着时代的发展,传统节日的庆祝方式逐渐发生了变化,然而,天文象征与人文活动的融合依然在现代社会中得以延续。例如,近年来的元宵节,尽管许多活动形式发生了变化,但观灯、赏月、猜灯谜等习俗依然保留。元宵节是农历正月十五日,恰逢春分前后,天文学上的“满月”象征着新的一年的开始,而这一象征与人类情感的交织,让节日充满了浓厚的文化氛围。

现代社会中,随着天文科技的发展,人们不再依赖传统的天象来安排农事,但节日与天文的关系仍然存在。许多地方的元宵节依然以月亮的圆满为主题,特别是在天文爱好者的参与下,现代的节日活动也开始融入了天文观测。如今的中秋节,除了传统的月饼和家庭聚会外,还有很多人通过天文望远镜观赏月亮,这一习俗不仅连接了古代的文化,还增强了现代人对天文科学的兴趣,成为了现代人生活中难得的文化体验。

通过这三段历史案例,我们可以看到,天文现象与人文活动之间的结合不仅仅是一种古老的文化传承,它更是一种代代相传的情感和精神寄托。从古代农耕文化的实际需求,到现代社会对天文科学的探索,天文象征与人文融合的内涵不断丰富并得到传承。

起名大全

最近更新

- 柏姓女孩取蕙质兰心的名字,有什么阳光开朗的?

- 星座命理中的隐藏玄机,如何巧妙地突破命运的枷锁

- 男孩取名字带誉字:五行属性与寓意的双重吉祥标准

- 如何改变五行格局?揭秘重塑命运的秘密武器

- 额头长根白毛,命运密码藏在其中,你未曾察觉的玄机

- 藏族雪顿节的天文象征与生命力量

- 2025年04月28日提车是良辰吉时吗? 这日子提车好吗

- 2025年04月27日开业有问题吗? 开门做生意是否是好日子?

- 2025年农历四月廿六订婚行不行 定下亲事吉日宜忌查询

- 彪字五行格局揭秘:反而通过这些方法,你的性格将更上一层楼

- 绿字五行属什么?男孩用绿字取名的运势提升技巧

- 2025年农历四月廿六订婚是否是黄道吉日 今日定下婚约有问题吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气