传统农耕文化中的节令变化与节日习俗

在我国悠久的历史长河中,农耕文化源远流长,节令变化与节日习俗是农耕文化的重要组成部分。这些习俗不仅体现了古人对自然的敬畏,也传承了中华民族的优秀文化。以下将从起源、传统习俗、典籍案例和传承等方面,为您解析传统农耕文化中的节令变化与节日习俗。

一、起源

传统农耕文化中的节令变化与节日习俗,起源于农耕和天文。古人根据太阳、月亮和星辰的运行规律,将一年分为二十四个节气,用以指导农业生产。在此基础上,形成了丰富多彩的节日习俗。

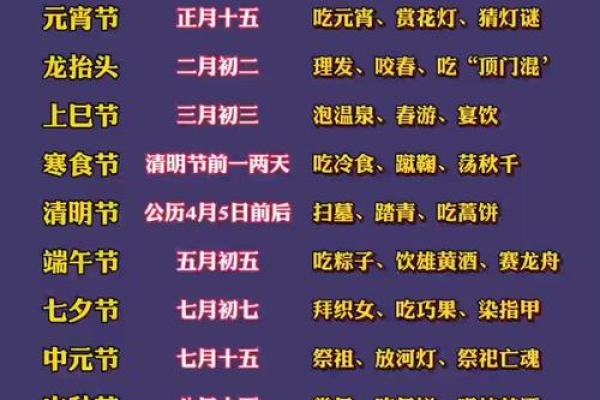

二、传统习俗

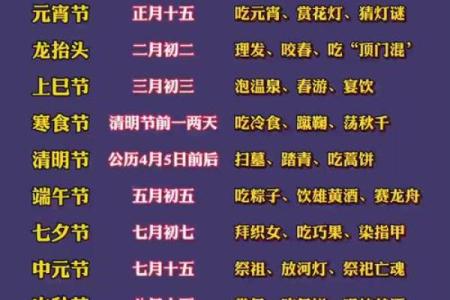

1. 饮食习俗

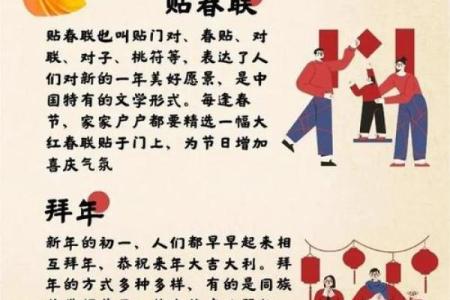

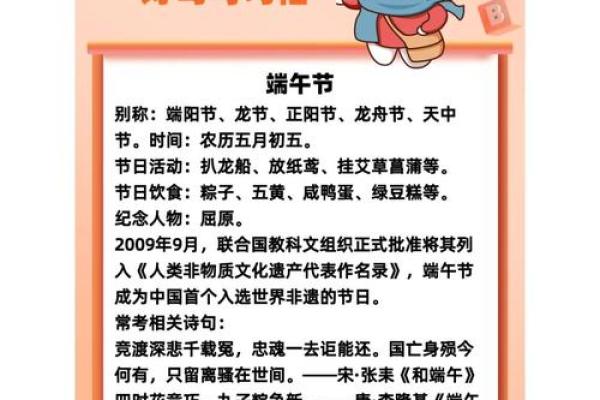

在传统农耕文化中,饮食习俗与节令变化密切相关。如春节,家家户户都要准备丰盛的年夜饭,寓意团圆和吉祥。端午节,人们会吃粽子、赛龙舟,以纪念屈原。中秋节,家人团聚,共赏明月,品尝月饼。

2. 活动习俗

在节令变化中,古人还举行了一系列活动,以祈求丰收和吉祥。如立春时节,举行“打春牛”活动,寓意新的一年五谷丰登。清明时节,扫墓祭祖,表达对先人的怀念。重阳节,登高赏菊,祈求健康长寿。

三、典籍案例

《礼记》中记载:“春祭日,夏祭月,秋祭星,冬祭火。”这表明古人根据不同节令,举行相应的祭祀活动。如《诗经》中描述的“七月流火”,反映了古人根据天象变化,调整农业生产。

四、传承

传统农耕文化中的节令变化与节日习俗,历经千年传承,至今仍在我国各地流传。如今,这些习俗已成为中华民族的文化瑰宝,体现了中华民族的智慧和精神。

在现代社会,随着科技的发展,农耕文化逐渐被边缘化。然而,传承和弘扬传统农耕文化,对于增强民族凝聚力、丰富人们的精神世界具有重要意义。我们应该珍惜这份宝贵的文化遗产,让节令变化与节日习俗在新时代焕发出新的光彩。

传统农耕文化中的节令变化与节日习俗,是中华民族智慧的结晶。通过了解和传承这些习俗,我们能够更好地了解中华民族的历史和文化,增强民族自豪感。在新时代,让我们携手共进,将这份宝贵的文化遗产传承下去。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气