从天文到习俗:中国少数民族节日的丰富内涵

中国是一个多民族国家,各民族都有自己独特的节日文化。这些节日不仅反映了民族的历史、文化和信仰,还蕴含着丰富的天文和农耕知识。从天文到习俗,中国少数民族的节日内涵丰富多彩。

天文知识的传承

在古代,人们通过观察天象来了解自然规律,这种天文知识在许多少数民族的节日中得到了传承。比如,蒙古族的“那达慕”大会,源于古代游牧民族对狩猎生活的庆祝,而狩猎活动与天文观测密切相关。在古代,游牧民族通过观察星座和月亮来判断季节、预测天气,从而安排狩猎活动。

农耕文化的体现

农耕文化在中国少数民族的节日中也有着重要体现。如壮族的“三月三”歌圩节,源于古代农耕社会对春季播种的庆祝。在这个节日里,壮族人民会举行祭祀仪式,祈求丰收。同时,他们还会唱歌跳舞,表达对农耕生活的热爱和对自然的敬畏。

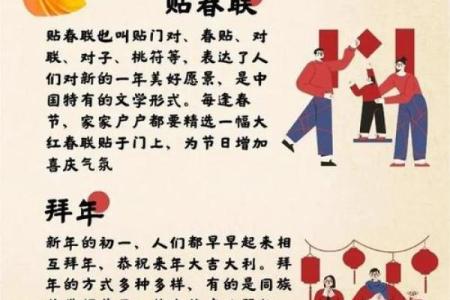

传统习俗的延续

中国少数民族的传统习俗在节日中得到了延续。以饮食为例,苗族的“苗年”节,家家户户都会准备丰盛的酒席,以示庆祝。在苗年宴席上,最具特色的是苗家酸鱼、酸肉等传统美食,这些美食体现了苗族人对自然食材的利用和加工技艺。

节日活动的多样性

除了饮食,节日活动也是中国少数民族节日文化的重要组成部分。如藏族的“雪顿节”,人们会举行赛马、摔跤、射箭等传统活动,这些活动既展现了藏族人民的勇敢和智慧,也传承了古代游牧民族的生活方式。

典籍与案例

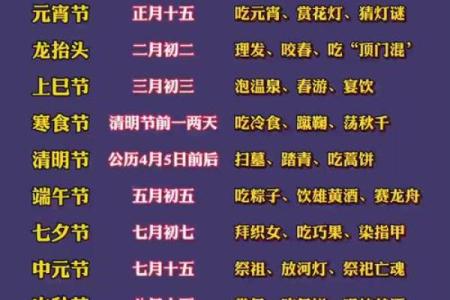

在中国古代典籍中,关于少数民族节日的记载比比皆是。如《汉书》记载了“上巳节”的习俗,即农历三月初三,人们会举行祭祀、踏青等活动。《史记》中也有关于“端午”节的记载,即农历五月初五,人们会举行赛龙舟、吃粽子等活动。

传承与发展

随着时代的变迁,中国少数民族的节日文化也在不断发展。在保持传统习俗的基础上,各民族不断融入新的元素,使节日文化更加丰富多彩。如彝族的“火把节”,在传统祭祀的基础上,加入了文艺表演、体育竞技等内容,吸引了更多年轻人参与。

从天文到习俗,中国少数民族的节日内涵丰富多样。这些节日不仅传承了民族的历史和文化,也展现了各民族对自然、对生活的热爱。在今后的日子里,让我们共同传承和发扬这一宝贵的文化遗产。

起名大全

最近更新

- 2025年05月11日领证是上上吉时吗? 今日领证结婚适合吗?

- 2025年农历四月初七能否作为动土黄道吉日? 建筑房屋算好日子?

- 姓滑取玉树临风的名字,男孩怎么起才有韵味?

- 曼字五行属性及女孩取名的寓意与音律搭配

- 2025年农历四月初一提车是否合时宜? 提新车吉日宜忌

- 女孩用奕字如何搭配?五行相生的高分名字方案

- 曼字女孩名字:从流行语看寓意的时代化演绎

- 2025年农历四月廿六这日子订婚是否黄道吉日? 今日订婚结婚好吗

- 帛字取名男孩寓意:从字义看人生期许与祝福

- 爱尔兰中秋节与农耕文化的深厚联系

- 性格解析新视角:怀的五行格局,反而让你更懂自己

- 2025年农历四月初三结婚适合吗? 今天办喜事是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气