传统文化中的节日与现代应用的结合

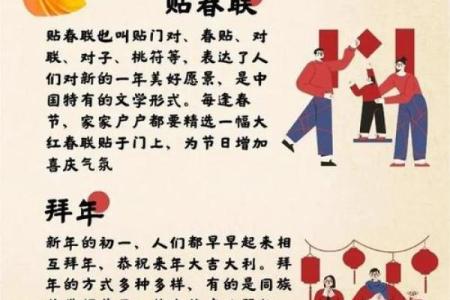

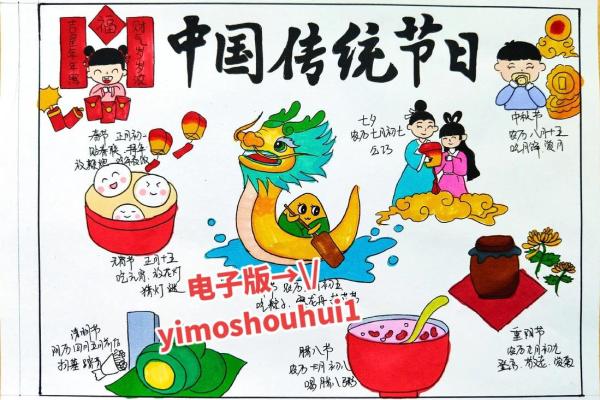

在中国传统文化中,节日承载着丰富的历史意义和深厚的文化内涵。每一个节日的设立,都有其独特的起源和演变过程,深深扎根于农耕文明和天文观测之中。随着时代的变迁,这些节日不仅延续了古老的传统习俗,也在现代社会中找到了新的表现形式和意义。传统与现代的结合,正是对古老文化的传承与创新。

节令与天文:春分节气的起源

春分节气作为二十四节气中的重要节令之一,源自古代对天文现象的观察。在农耕时代,春分是播种的关键时期,象征着天地平衡,春耕的开始。根据《礼记》中的记载,古人通过天文观测来划定春分的具体日期,确保农田的耕种和气候变化的匹配。春分的昼夜平分象征着大自然的和谐,也提醒农人要在这一时刻投入劳作。

传统上,春分节气时,许多地方会举行祭祖和踏青活动。踏青不仅是为了庆祝春天的到来,也寓意着人们在这个时节中感受到生命的复苏和大自然的恩赐。《诗经》中有“春日载阳,草长莺飞”之句,正是对春分节气景象的诗意表达。现代社会中,春分虽然失去了其农业功能,但人们依旧会通过外出踏青、赏花等方式来传承这一传统习俗,同时也成为了亲近自然、放松身心的时刻。

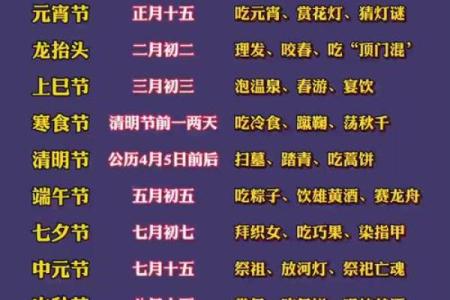

节庆与农耕:端午节的历史与习俗

端午节起源于农耕文明中的防疫祈安习俗,最初是为了抵抗夏季流行的疾病,尤其是在梅雨季节的湿气重时,古人通过佩戴香包、悬挂艾草等方式来驱邪避灾。端午节的日期与天文有关,《淮南子》中提到,端午时节是“夏至未至,气候为猛”,这一时节温度升高,湿气和蚊虫活跃,端午习俗便与防疫、保健康息息相关。

端午节的传统活动丰富多彩,其中最具代表性的便是赛龙舟和吃粽子。赛龙舟来源于古代祭祀水神的仪式,而粽子的制作则是为了纪念屈原,寓意着忠诚与敬意。现代社会中,端午节依旧是一个重要的传统节日。尽管人们的生活方式发生了很大的变化,但赛龙舟和吃粽子的活动却依然深入人心。在现代,端午节不仅是一个纪念屈原的日子,也成为了人们团聚、休闲的时刻。

中秋节与家庭团聚

中秋节作为中国传统节日之一,在古代是为了庆祝丰收和祈求家庭和谐。早在《周礼》中便有记载,秋天是农耕最为重要的收获季节,古人通过祭月来祈求丰收与安康。中秋节的传统习俗,主要包括赏月、吃月饼和团圆等,月亮象征着团圆和和谐。

随着现代社会的变迁,中秋节在形式上发生了一些变化,但其核心内涵依旧保持不变。在繁忙的现代生活中,人们往往会通过中秋节回家与亲人团聚,共同享受月饼,寓意着家庭的和睦与团圆。此外,随着科技的进步,越来越多的中秋活动从传统的户外赏月发展到了线上互动,人们通过视频通话等方式,保持着与远方亲人共同度过节日的温馨。

中国传统节日的现代传承,正是在保留传统文化的基础上,逐渐融入了现代社会的生活方式。从春分到端午,再到中秋,传统习俗的背后,凝聚的是对家庭、自然与祖先的敬畏与传承。而现代社会对这些节日的重视与庆祝,也显示了对文化的尊重与传承。

起名大全

最近更新

- 从天文到习俗:中国少数民族节日的丰富内涵

- 2025年农历三月廿四是否宜安门? 今日安装大门好吗

- 彭姓男孩怎样取潇洒飘逸的名字?最新思路解析

- 2025年农历四月廿一是否适宜装修? 装潢行吗?

- 2025年农历三月三十开业合良辰吉时吗? 今日开门做生意能算好日子吗

- 传统农耕文化中的节令变化与节日习俗

- 颠覆传统:命理风水如何影响你的命运走向

- 2025年05月23日订婚能算好日子吗? 今天定下婚约怎么样?

- 为什么八字中的颜色影响深远?你忽视的命运密码正潜伏其中

- 姬字取名女孩:结合五行与寓意的完美名字组合指南

- 奚姓女孩富有创意的名字,活泼灵动的有哪些?

- 2025年05月04日动土合不合适? 动土建房吉日宜忌

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气