春节文化的多元性与现代应用

春节作为中国最重要的传统节日之一,承载着丰富的历史与文化内涵。随着时代的变迁,春节不仅仅是一个农历新年的开始,更是一个集文化传承、节令祭祀与家庭团圆的特殊时刻。它的形成和演变深深植根于中国的农耕文化与天文观测传统,且不断地融入现代社会的生活与情感需求。

春节的起源:农耕与天文的结合

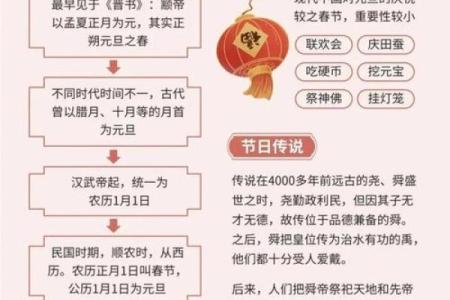

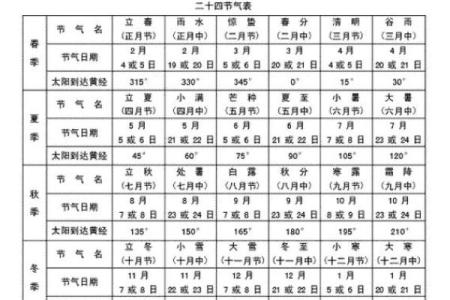

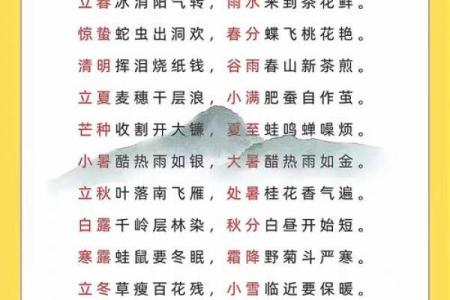

春节的起源与中国古代农耕文化息息相关。农耕社会对四季更替有着严格的观察与敬畏,而春节作为农历年的开始,便承载着人们对新一轮农业周期的祈盼与祝福。中国古代的历法依据天文观测,特别是“二十四节气”的划分,每年春节落在立春前后,象征着春天的开始。这个节令象征着自然界的复苏,也是农民们期待新一季丰收的时刻。

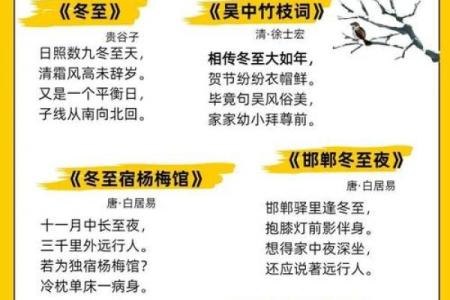

例如,《礼记》中提到的“春日祭祀”便体现了对春天的尊崇与期待。这种祭祀活动通常在春节前后进行,以祈求新一年的五谷丰登。在天文学上,春节前后正是太阳经过“冬至”点后,逐渐进入春季的时刻,这不仅是农民备耕的好时机,也是古人对天象变化的敬畏与感恩。

传统习俗:饮食与活动的传承

春节的传统习俗富有浓厚的文化色彩,其中饮食与各种活动尤为突出。饮食文化中,饺子作为春节的传统食品,象征着团圆与富贵。据《周礼·大司徒》记载,古时春节期间家家户户都会制作饺子,形似“元宝”,象征财富与吉祥。这一传统至今在北方仍然广泛流行,成为春节家宴的必备菜肴。

而除了饮食,春节的各类活动如舞龙舞狮、放烟花、拜年等,也是春节文化的重要组成部分。这些活动不仅增添节日气氛,还融入了驱邪除害、祈安纳福的象征意义。例如,古籍《礼记》记载了许多春节期间的节令活动,如“扫尘迎春”,这代表着人们在新的一年开始之前,通过清扫尘土来驱逐过去一年的不顺与霉运,迎接新的一年。在这个过程中,家庭成员共同参与,体现了家族团结与和谐。

创新与融合

尽管春节传统习俗有着悠久的历史,但随着现代社会的进步与变革,春节文化也在不断创新与融合中得到新的生命力。如今的春节,不仅仅是家庭聚会的时刻,更是社会化活动的体现。现代科技,尤其是互联网的普及,改变了人们过年方式的同时,也使得传统的春节习俗得以更加多元化地传承。例如,通过网络平台,春节期间的“云拜年”、远程团聚,成为了现代春节的一种新趋势。这不仅保留了春节传递祝福的传统意义,还增强了人们在全球化时代中的文化认同感。

此外,春节的节庆活动也融入了更多现代元素。例如,春节期间的灯会、庙会,已经从传统的民俗活动发展为一种结合现代艺术与科技的文化表现形式。现代灯会不仅继承了传统的形式,还通过高科技的手段,如激光秀和3D投影,展现出更加丰富和绚丽的视觉效果,吸引了大量游客的参与。

在这些现代传承的背后,依然离不开传统文化的根基。春节文化的多元性,不仅仅体现在传统与现代的交融,更在于它不断吸纳新的元素和形式,同时保持着对祖先传统的敬仰与传承。春节这一节日,依旧是中国文化在新时代的活态呈现,既是历史的回顾,也是文化的创新与未来的展望。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气