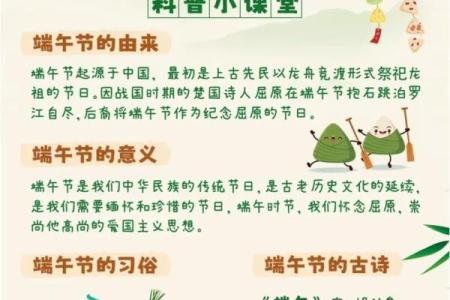

端节的由来与民族文化深度解读

端节,又称丰收节,是我国苗族、侗族等少数民族的传统节日,其起源与农耕、天文密切相关。在漫长的历史长河中,端节逐渐形成了独特的传统习俗,成为了民族文化的重要组成部分。

起源:农耕与天文

端节的起源可以追溯到古代农耕社会。据《史记》记载:“春耕夏耘,秋收冬藏,民以食为天。”农耕文明的发展使得人们开始关注天文现象,以指导农业生产。端节正是根据农历二十四节气中的“端阳”而得名,标志着夏至后的第一个月圆之夜,也就是丰收的季节。

传统习俗:饮食与活动

端节期间,苗族、侗族等民族会举行一系列庆祝活动,其中饮食和活动是不可或缺的部分。

饮食方面,端节的食物以糯米为主,如糯米饭、糯米酒等。糯米具有丰富的营养价值,是苗族、侗族等民族的主食。此外,还有各种美味的节日食品,如酸汤鱼、酸肉、酸辣粉等,这些食品不仅美味可口,而且具有很好的防腐作用。

活动方面,端节期间,人们会举行盛大的庆祝活动,如跳芦笙舞、赛龙舟、放天灯等。其中,跳芦笙舞是最具代表性的活动之一。芦笙舞起源于古代祭祀活动,后来逐渐演变成了一种民间舞蹈。舞蹈中,芦笙演奏者吹奏着悠扬的旋律,舞者们随着节奏翩翩起舞,表达对丰收的喜悦和对生活的热爱。

典籍与案例

在典籍中,关于端节的记载并不多。但我们可以从《苗族古歌》、《侗族大歌》等民间文学作品中了解到端节的起源和传统习俗。例如,《苗族古歌》中有一首名为《端节歌》的诗歌,详细描述了端节的庆祝活动和习俗。

在现实生活中,端节的传统习俗得到了很好的传承。以苗族为例,他们在每年的农历五月初五举行端节庆祝活动。在节日前夕,家家户户都会忙碌起来,准备节日食品和庆祝活动所需的物资。节日当天,人们身着盛装,欢聚一堂,共同庆祝丰收。

传承

端节作为民族文化的重要组成部分,承载着丰富的历史和文化内涵。在现代社会,随着科技的发展和生活方式的改变,一些传统习俗逐渐消失。然而,苗族、侗族等民族始终坚守着对端节的热爱和传承。

为了更好地传承端节文化,各地政府和文化部门采取了一系列措施。例如,举办端节文化节、举办传统技艺培训班等,让更多的人了解和参与到端节庆祝活动中来。

端节作为我国少数民族的传统节日,具有丰富的历史和文化内涵。在传承和发扬民族文化的同时,我们也要关注传统习俗的创新发展,让端节文化在新时代焕发出新的活力。

起名大全

最近更新

- 男孩用燮字取名:寓意过度生僻的解读障碍规避

- 颠覆传统观念艺术五行格局如何影响你的创作灵感

- 2025年农历四月十四这日子领证旺不旺? 今日登记结婚能算好日子吗

- 2025年农历四月初一提车是黄道吉日吗? 今日提车买车适合吗?

- 男孩用灿字:现代审美下的极简主义寓意表达

- 2025年农历三月廿四是否符合安门吉日? 今日安装大门适合吗?

- 如何改变胡彦斌的命运?八字分析告诉你真相

- 2025年04月21日安门趋吉避凶了吗? 今日安装大门算不算好日子?

- 2025年农历四月十七这日子搬家是否黄道吉日? 今日乔迁新居行吗?

- 2025年04月27日开业能算好日子吗 今日店铺开张适合吗?

- 八字命理暗藏玄机,如何利用它为你的人生开路

- 春意浓浓:日本绿之日与黄金周的生态庆典

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气