端午节的起源与农耕文化的紧密联系

端午节是中国传统的节日之一,作为一个充满历史文化内涵的节日,端午节与农耕文化有着密不可分的联系。早在古代,人们的生活与自然环境密切相连,农耕的节令、天文现象以及民间信仰都深刻影响了节日的形成和发展。端午节不仅是纪念历史人物的节日,它的习俗和起源也与农耕文化有着紧密的联系,体现了人们对自然、农业生产周期的敬畏与适应。

农耕文化与端午节的天文联系

端午节的日期通常定在每年农历五月初五,恰逢夏季农耕的关键时期。这个时期,农田中的作物如水稻、麦类等正值生长旺盛期,古人根据这一时期的自然规律来确定节日日期,体现了他们对农耕季节的关注。在中国古代,天文知识对农耕活动至关重要,五行和节令的配合常常决定了农事活动的开展。五月初五正是农业生产过程中,气候湿热、虫害易发的时节,因此,端午节也成为了人们祈求丰收、驱除瘟疫的时机。

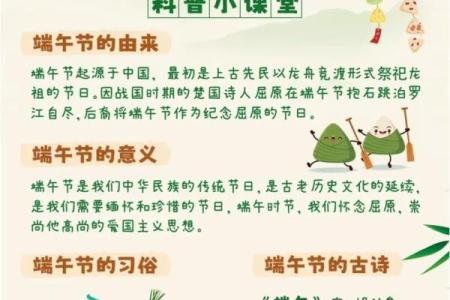

纪念屈原的传统

端午节最广为人知的起源之一是为了纪念楚国诗人屈原。屈原忠诚于国家,但因遭遇政治斗争被流放,他最终投江自尽。传说人们为了纪念屈原,划龙舟、投粽子进江,以防止鱼虾侵蚀他的尸体。这个传说与农耕文化的关系在于,屈原的死恰逢农田水利时期,农民依赖江河水源灌溉作物,因此龙舟竞赛和投粽子活动不仅有纪念作用,还有祈求水域安全、农田丰收的寓意。人们通过这些活动,不仅是为了怀念一位伟大的文人,更是通过祭祀和祈福活动确保农业生产能够顺利进行。

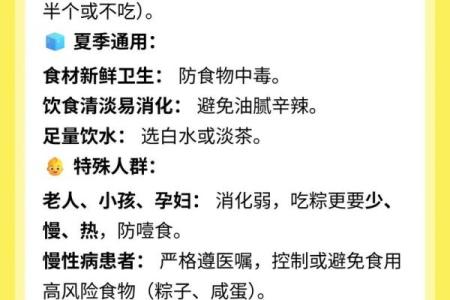

夏季防疫与农耕生活

端午节的许多习俗也与古代人们对疾病与灾难的防范有关。在农耕社会中,夏季是疾病高发的季节,尤其是湿气和虫害的威胁。因此,端午节成为了民间防疫和驱虫的时机。端午节习俗中常见的佩戴艾草、蒿草、雄黄等物品,正是人们用来避邪驱虫的方式。这些植物通常在农田中也有其作用,能够驱除害虫,保持作物的健康成长。端午节期间人们以此为标志,进行驱除不良气息、保护农田的活动,体现了与自然和农田环境的密切关系。

端午节与农耕文化的结合

尽管现代社会的农业生产方式已经发生了翻天覆地的变化,但端午节仍然保留着深厚的农耕文化传统。如今,端午节的传统习俗,如吃粽子、赛龙舟等,依旧与农业和自然紧密相关。粽子的包裹方式和内容也因地域而异,这些食品不仅代表着人们对丰收的期许,也是对古老农耕文化的传承。而龙舟竞赛则不仅仅是竞技运动,它也传递着对江河水源和农田灌溉的祝福。在现代社会,端午节已经成为了一个具有民族文化特色的节日,不仅保留了与农耕文化的联系,还成为了弘扬传统文化的重要方式。

端午节的形成与发展,充分体现了中国古代农耕文化对节令、天文和自然环境的深刻理解。通过这些历史和现代传承的习俗,端午节不仅让我们回顾了农耕社会的智慧,也让我们在现代社会中感受到了与自然的连接。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气