从农耕到天文:中国节日的深厚文化根基

中国节日,如同璀璨的星辰,闪耀着悠久的历史与文化。它们源于农耕,又融入天文,承载着中华民族的智慧与情感。本文将带领大家领略这些节日的深厚文化根基,感受它们背后的传统习俗与传承。

农耕文化的印记

中国的节日,起源于农耕文明。在古代,农民们依据自然规律,安排农事活动。春节、端午节、中秋节等节日,都与农耕息息相关。

春节,又称“年节”,是农历新年的第一天。据《礼记》记载:“岁终则祀曆,祭百神。”古代农民在新年之际,祭拜天地、祖先,感谢一年的丰收。如今,春节的习俗依然丰富,如贴春联、放鞭炮、拜年等,都蕴含着农耕文化的精髓。

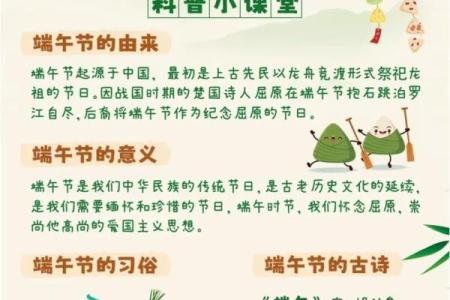

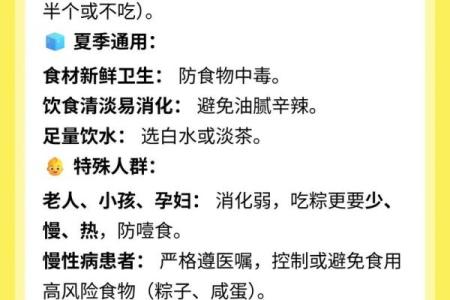

端午节,源于纪念屈原。屈原是战国时期的楚国诗人,因忧国忧民,投江自尽。为了纪念他,人们纷纷划龙舟、吃粽子。这些习俗与古代农业有关,划龙舟寓意着祈求丰收,吃粽子则是为了驱除江中的鱼虾,保护农作物。

中秋节,则源于古代的月神崇拜。据《礼记》记载:“秋夕月,则祭之。”古代农民在中秋之夜,仰望皎洁的月亮,祈求丰收。如今,中秋节的传统习俗有赏月、吃月饼、团圆饭等,寓意着团圆、美满。

天文元素的融入

随着历史的发展,中国的节日逐渐融入了天文元素。古人通过观察天文现象,制定出一系列节日,如清明节、重阳节等。

清明节,又称“踏青节”,源于古代的“寒食节”。据《礼记》记载:“春分后十五日,斗指乙,为清明。”古代农民在清明节这一天,祭拜祖先,扫墓祭祖,寓意着对先人的缅怀。同时,这一天也是春耕的重要时刻,农民们纷纷外出踏青,祈求丰收。

重阳节,源于古代的“登高节”。据《礼记》记载:“重阳之日,以糕为祭。”古代农民在重阳节这一天,登高望远,祈求健康长寿。如今,重阳节的习俗有登高、赏菊、吃重阳糕等,寓意着敬老、尊贤。

典籍与案例

《礼记》是我国古代一部重要的典籍,其中记载了许多节日的起源和习俗。如《礼记·月令》中记载了春节、清明节、端午节等节日的习俗,为我们了解这些节日提供了重要的历史资料。

以端午节为例,据《史记·屈原列传》记载:“屈原既放,是时秦用商鞅,国内大治,诸侯宾从,威振四海。屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之,曰:‘子非三闾大夫欤?何故至于斯?’屈原曰:‘举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。’”这段记载,让我们了解了屈原的生平,也让我们更加深刻地理解了端午节的来历。

传承与创新

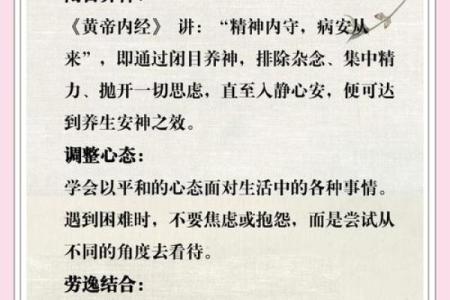

中国节日承载着中华民族的智慧与情感,历经千年传承,依然焕发着勃勃生机。在新时代,我们要继承和发扬这些传统节日,同时也要不断创新,让它们与时俱进。

例如,在春节、中秋节等传统节日,我们可以结合现代科技,举办线上活动,让更多的人参与到节日中来。同时,我们还可以挖掘节日背后的文化内涵,创作更多具有时代特色的文艺作品,让传统节日焕发出新的活力。

中国节日是中华民族宝贵的文化遗产,它们源于农耕,又融入天文,承载着丰富的历史与文化。让我们共同传承这些节日,让它们在新时代绽放更加耀眼的光芒。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气