的文化意义与民间习俗探究

我国自古以来,文化与民间习俗一直是人们生活的核心组成部分,体现了深厚的历史底蕴和丰富的地域特色。习俗的形成常常与农耕文化、天文知识以及自然环境息息相关,这些传统不仅反映了古人对天地万象的理解,也蕴含着对生活的智慧。通过解读两段历史案例和现代的传承,我们能够更深刻地认识到文化习俗的丰富内涵。

春节的起源与习俗

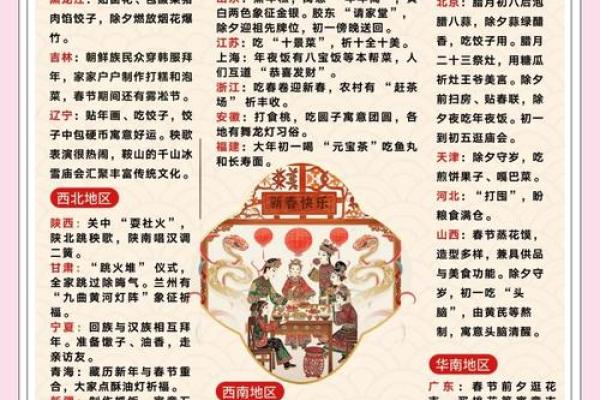

春节作为我国最重要的传统节日之一,其起源可追溯到上古时期的农耕文化。根据《礼记》记载,春节是“岁首”的标志,代表着农耕社会一年的开始。古人以春节为起点,举行祭祖、祭天等仪式,祈求新的一年五谷丰登、风调雨顺。随着农耕文化的深厚影响,春节逐渐演化成了如今的庆祝活动,包括了大年三十的年夜饭、放鞭炮、舞龙舞狮等习俗。

其中,年夜饭是一项极具象征意义的习俗,它不仅仅是家庭团圆的象征,更代表着对未来一年丰收的期许。传统的年夜饭讲究菜肴丰盛,寓意着来年富贵吉祥。根据《红楼梦》中描写,王府的年夜饭不仅是满足口腹之欲,更是体现家庭文化和社会地位的场合。

中秋节的天文渊源与习俗

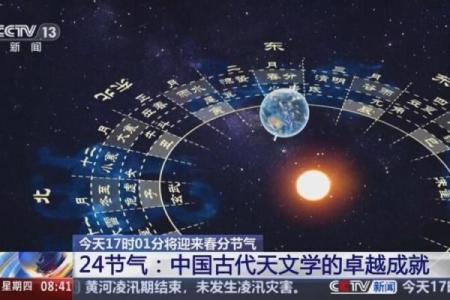

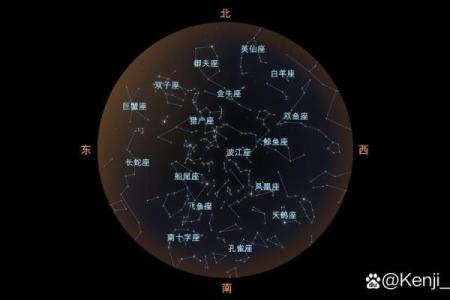

中秋节的习俗源于我国古代天文观测的智慧。中秋节设立的背景,离不开天文中的“月圆”现象,这一现象象征着圆满与团聚。根据《周礼》与《史记》的记载,古人通过天文观察,确定秋季的月亮最为圆满,并将此时的月亮与人们的团圆、丰收联系起来。月亮的圆满象征着家庭的团聚,农耕的丰收,以及对美好生活的向往。

在民间,中秋节逐渐形成了赏月、吃月饼、猜灯谜等传统习俗,尤其是月饼,它不仅仅是一种食物,更是承载了团圆与祝福的文化象征。《唐诗三百首》中的诗句就表达了古人对月亮的赞美,表现出浓厚的家国情怀和对美好生活的追求。月饼作为节令食品的演变,也是文化习俗逐渐与民间生活融合的一个典型例子。

清明节的文化传递

清明节作为传统节日之一,延续了农耕文化中祭祖的传统,至今在现代社会中仍然有着深厚的影响力。清明节不仅仅是祭祖的时刻,更是承载着对自然生命的敬畏与尊重。现代社会中,随着人们对文化的传承与创新,清明节的习俗不仅仅限于扫墓祭祖,还有了踏青、放风筝等多样化的活动。这些活动,反映了现代社会对传统的尊重与继承。

在现代,清明节逐渐与环境保护、社会责任相结合,成为人们缅怀先人的同时,也提醒着我们要珍惜生命、保护环境。现代社会中,尤其在都市人群中,清明节通过不同形式的纪念活动,传递着对传统习俗的深刻理解,并使其与时俱进。

通过对春节、中秋节、清明节的历史与现状的剖析,可以看出我国传统节日与民间习俗的丰富内涵,不仅体现了农耕文化与天文知识的深刻联系,还融入了人们对家国、自然与人生的独特理解。这些传统习俗并非停留在历史的尘封中,而是在现代社会中得到不断传承和发扬,成为连接过去与未来的桥梁。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气