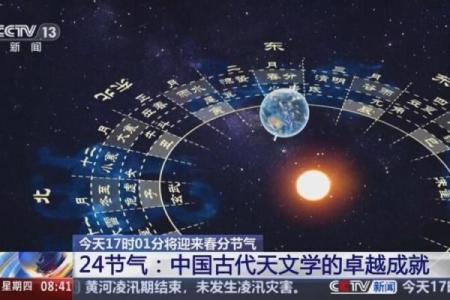

从天文视角看新年的开始

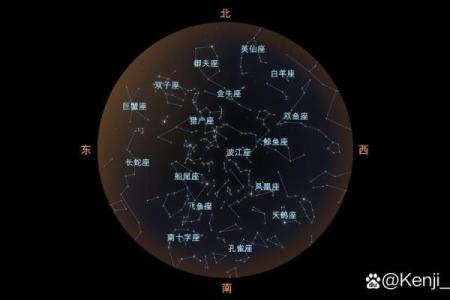

新年的到来,早在人类历史上就与天文现象紧密相连。太阳、月亮、星辰的运动,不仅影响了季节的更替,也深刻地影响了农耕文明的节令和节庆安排。从天文的视角来看,新年的开始,是对自然规律的一种尊重与庆祝。不同的文化和时代,对新年的理解和庆祝方式也各具特色,展现了人类与宇宙间深厚的联系。

农耕文明中的新年起源

新年的起源可以追溯到古代农耕文明,特别是农业社会的天文观测对农时的决定性作用。中国古代的农历新年便是依据太阳与月亮的运行轨迹来确定的。农历新年一般在冬至之后,春天来临前的一个日子。这一时点的选择,恰好与农耕的周期性休整和重新开始相吻合。在古代,中国农民通过天文现象如日月星辰的变化来安排播种与收获,春耕和秋收等农业活动也都围绕着这些天文节令展开。

例如,古代《诗经》中就提到过“春风如贵客,一到便繁华”的诗句,体现了春天作为新一轮农耕周期的开始。在这些天文节令的指引下,农历新年成为了一个标志性时刻,象征着旧的一年结束,新的一年农业生产的开始。通过祭天、拜祖等活动,古人以天文作为宇宙秩序的象征,祈愿来年风调雨顺、五谷丰登。

天文节令与传统习俗的结合

古代人民通过天文现象的观测,建立了丰富的节令习俗,这些习俗通常与天象的变化相呼应。在中国,春节是最具代表性的天文与传统习俗相结合的节日。根据《礼记》中的记载,春节期间的“年夜饭”不只是团圆饭,更是对自然的感恩。春节的传统食物,如饺子、年糕,甚至是柑橘,都是象征着丰收、富贵和好运。

此外,古代的天文观测还促使人们在春节期间举行一系列象征性的仪式,例如祭天、迎春等活动。迎春的活动就是根据天文学中的“春分”现象来安排的。在这一时刻,昼夜平分,春天正式到来。这一节气的到来意味着阳光逐渐强烈,万物复苏,也意味着农耕的繁忙季节即将来临。因此,迎春活动不仅是对新一年的期许,也代表了人们对天文变化的尊重。

现代传承中的天文文化

进入现代,虽然农业社会的天文影响力逐渐减弱,但天文文化仍然在新年习俗中得以延续。如今的新年,不再是单纯的农业周期性节令,它更多地呈现为人们的文化庆典。然而,天文元素依旧深深融入其中。

在现代中国,尽管大家已经不再依赖农历来安排生活节奏,但新年的庆祝依然保持着浓厚的天文色彩。特别是在一些传统节日,如春节前后,大家仍然会通过观看春节联欢晚会、放烟花、挂灯笼等形式来象征着对新一年美好生活的期盼。烟花绽放的瞬间,仿佛星辰闪耀,提醒我们不论时代如何变迁,天文的规律和节令总是在每年的新年之际为我们带来新的希望和挑战。

从天文角度来看,新年的开始,既是一种对宇宙规律的尊重,也是一种文化的传承。无论是在古代的农耕社会,还是在现代的都市生活中,新年都充满着天文与人文的交融,成为了每个人心中不可缺少的仪式和象征。

起名大全

最近更新

- 2025年05月08日乔迁是否是黄道吉日 乔迁入宅能行吗

- 如何改变胡杏儿婚姻的命运?避开这些命理误区,才能更幸福

- 2025年农历四月十一乔迁避凶了没? 入住新居有问题吗?

- 颠覆你的认知,如何通过老板八字改变事业命运?

- 嘉字五行属性及男孩取名的最佳搭配组合

- 2025年05月18日装修能算好日子吗? 装修动工有没有问题?

- 2025年农历四月十一乔迁适合吗? 今日乔迁入住合适吗?

- 2025年04月30日结婚是良辰吉时吗? 办婚礼吉日指南

- 男孩名字用安字:寓意深度解析与人生期许

- 传说节日中的天文现象与人类历史的交织

- 沣字取名男孩:寓意美好且符合八字的名字推荐

- 想给解姓男孩取灵韵天成的名字,有什么好名字?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气