春节别称背后的农耕文化与传统习俗

春节,又称“年节”、“岁首”、“新春”等,是我国最重要的传统节日之一。它承载着丰富的农耕文化与传统习俗,反映了中华民族的智慧与情感。本文将从春节别称背后的农耕文化与传统习俗入手,解析其起源、传统习俗以及传承。

一、春节的起源:农耕文化与天文现象的结合

春节的起源可以追溯到远古时期的农耕文化。古人根据天文现象,将一年分为四季,每季三个月,每月分为上、中、下三旬。农历新年,即春节,位于农历正月初一,标志着农历新年的开始。这一天,太阳到达黄经270度,正值立春时节,万物复苏,春耕开始。因此,春节又称为“岁首”,寓意着新的开始。

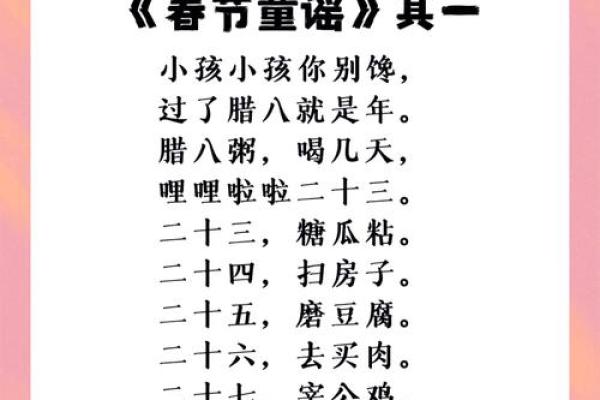

二、传统习俗:饮食与活动的传承

春节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的有:

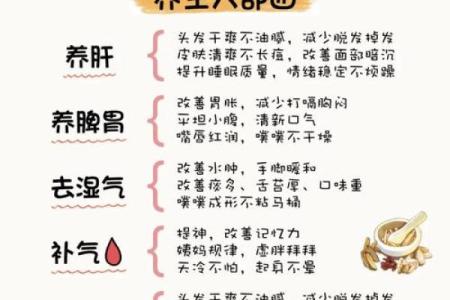

1. 饮食文化

春节饮食文化源远流长,寓意吉祥。例如,饺子象征着团圆,寓意着家庭和睦;年糕寓意年年高升,步步高升;鱼寓意年年有余,生活富足。此外,春节期间还会制作各种特色美食,如年糕、汤圆、腊八粥等。

2. 活动习俗

春节期间,各地民俗活动异彩纷呈。如:

- 放鞭炮:古代人们认为鞭炮可以驱除邪灵,保佑平安。如今,放鞭炮已成为春节的传统习俗,寓意着迎接新的一年。

- 贴春联:春联起源于古代的桃符,寓意着祈求平安。春节期间,人们将春联贴在门上,寓意着新的一年吉祥如意。

- 舞龙舞狮:舞龙舞狮是春节期间最具特色的民俗活动之一,寓意着驱邪避灾,祈求来年风调雨顺。

- 拜年:春节期间,人们相互拜年,表达祝福。拜年分为拜长辈、拜朋友和拜同事等,体现了中华民族尊老爱幼的传统美德。

三、典籍与案例:传承春节文化

自古以来,许多典籍对春节文化进行了记载。如《礼记》中记载:“正月为岁首,月正为月首,日正为日首。”这表明春节在古代就已经成为重要的节日。此外,《红楼梦》中也有关于春节的描述,展现了当时春节的盛况。

在传承春节文化方面,许多地方都形成了独特的习俗。如四川成都的“年画节”、江苏南京的“秦淮灯会”等,都是春节期间独具特色的民俗活动。

春节别称背后的农耕文化与传统习俗是我国传统文化的瑰宝。它不仅反映了中华民族的智慧与情感,还承载着人们对美好生活的向往。让我们共同传承和弘扬春节文化,让这一传统节日焕发出新的生机与活力。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气