传统节日中的天文密码:探寻古人如何预测天象变化

在中国传统节日的习俗中,天文现象和天象的变化往往与农耕文化密切相关。古人通过观察星辰的运行、月亮的变化等天文现象,结合气候与自然环境的变化,来预测季节变换、农时安排等重要事项。天文密码不仅是古人对自然界规律的探索,也是他们智慧与生存技能的体现。以下将通过两个历史案例和一个现代传承,探索古人如何通过天文现象来指导农业生产和节令活动。

案例一:二十四节气与农耕活动

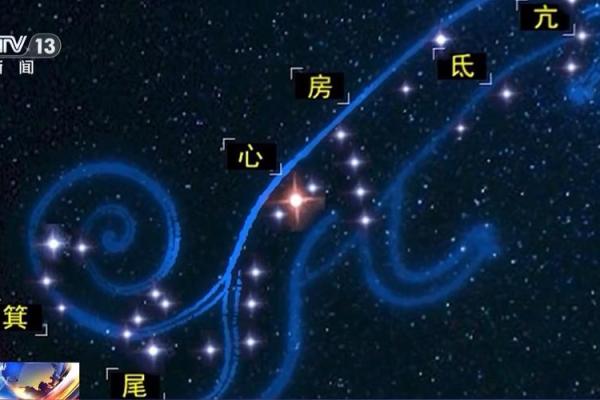

中国的二十四节气系统是古代农耕社会根据天文现象与季节变化总结出来的一个重要历法。二十四节气的起源可追溯到公元前104年左右的《淮南子》一书,其中详细记录了天文、气象与农耕的关系。二十四节气不仅标志着一年四季的变换,更通过每个节气的特点指导农事安排,如“立春”代表着农耕的开始,农民根据“惊蛰”时节的雷声和气温变化判断是否适宜播种。

古代农民通过观察太阳的黄经位置、月亮的变化以及星辰的方位等来推算节气和时令。而二十四节气中的“清明”节气尤为重要,这一天气清明,适合扫墓祭祖,同时也标志着农业活动的高峰期,适合播种各种作物。在这个节气,传统习俗往往包括放风筝和踏青,放风筝不仅是民间娱乐活动,也有驱邪祈安的象征意义。

案例二:中秋节与月亮的变化

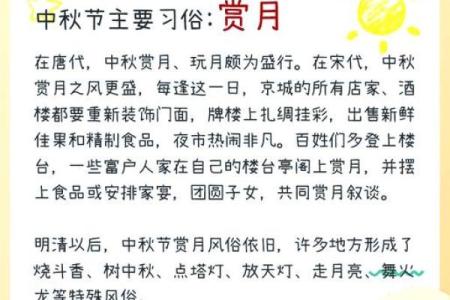

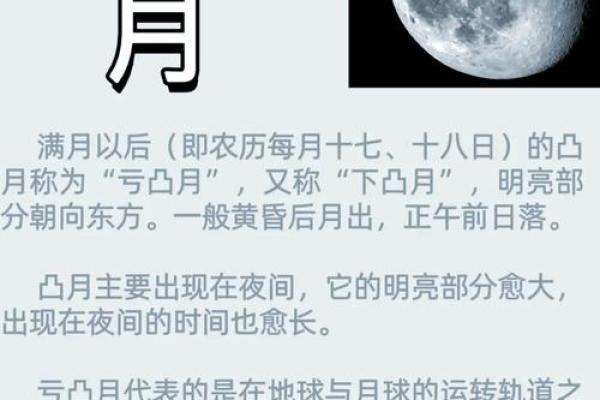

中秋节作为中国的传统节日之一,其历史可以追溯到唐代,而节令的核心则与月亮的变化密切相关。中秋节之所以定在农历八月十五,是因为这一时节的月亮最圆最亮,象征着团圆与丰收。古人通过观察月亮的盈亏变化,结合阴阳五行的理论,预测农田的水利与丰收状况。月亮的变化不仅是天文观察的结果,也是社会活动和文化习俗的重要依据。

古代农民通过“月相”来指导农事活动,尤其是在中秋前后的时间段,月亮的盈亏变化为农田的耕作提供了重要参考。例如,农田在“月黑”时(即新月和上弦月之间的时期)适合进行深耕和施肥,而在满月时则适宜播种。节日期间的传统习俗,如赏月、吃月饼、拜月等,都是基于古人对天象变化的敬畏与对美好生活的祝愿。

天文观测与农耕指导

随着科技的发展,古代的天文观测方法虽已不再被直接采用,但天文对农业生产的影响依旧存在。在现代社会,天文气象预报技术的进步使得我们能够更精确地预测天气变化、气候波动及季节变换。例如,现代农业生产中,通过卫星图像和气象数据,农民可以根据具体的气候预报安排播种和收割时间,这与古人通过观察天文现象来推算农时的做法有异曲同工之妙。

现代的节令活动和传统的天文节气也仍然相互关联。例如,农历新年、端午节和中秋节等节日,依然保留着许多与天文现象相关的民俗活动。无论是现代人如何科技化地解读天文现象,传统节日的庆祝方式仍然融合了这些天文密码,成为了文化的传承。

这些天文密码不仅仅是对自然界规律的总结,也是古代人民在生存与发展过程中,通过对天文现象的观察、总结与推理,所形成的一套智慧体系。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气