端午节粽子的传统与现代变迁

在我国,端午节是一个古老的节日,有着丰富的文化内涵。而粽子作为端午节最具代表性的食品,承载着深厚的传统和变迁。从农耕到天文,从饮食到活动,粽子的起源和发展,见证了中华民族的历史变迁。

一、起源:农耕与天文

关于粽子的起源,有农耕说和天文说两种观点。农耕说认为,粽子起源于先秦时期,当时人们为了祈求丰收,用竹叶包裹糯米,以祭拜神灵。天文说则认为,粽子起源于夏至,夏至时节,气温升高,人们为了避暑,将糯米包裹在竹叶中,以降低温度。无论哪种说法,都表明粽子与农耕文化和天文观测有着密切的关系。

二、传统习俗:饮食与活动

在端午节期间,人们除了食用粽子,还会举行一系列活动,如赛龙舟、挂艾草、佩戴香囊等。这些活动都与粽子的传统习俗息息相关。

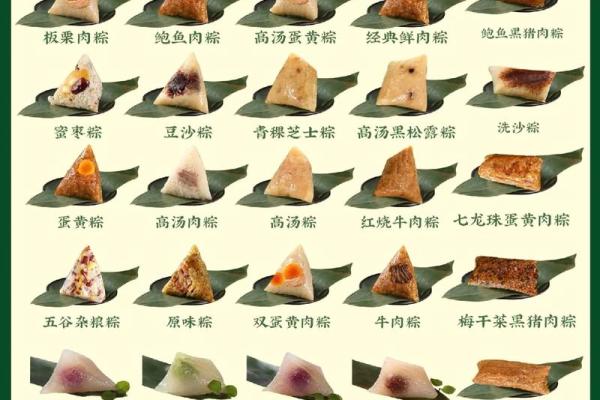

1. 饮食:粽子作为端午节的主食,具有丰富的口味和种类。传统的粽子主要有咸肉粽、豆沙粽、枣粽等。在制作过程中,人们将糯米、肉类、豆沙、枣等食材包裹在竹叶中,经过蒸煮,使其香甜可口。这种独特的饮食习惯,体现了我国南北各地的饮食文化。

2. 活动:赛龙舟是端午节最具特色的传统活动之一。相传,为了纪念爱国诗人屈原,人们在端午节这天划龙舟,以驱赶水中的恶鬼。此外,挂艾草、佩戴香囊等习俗,也寓意着驱邪避灾、祈求健康。

三、典籍与传承

关于粽子的典籍记载,可以追溯到《周礼》和《楚辞》等古代文献。《周礼》中记载:“夏至之日,天子以牺牲告于天地、宗庙,以祈丰年。”这里的牺牲,就包括粽子。《楚辞》中,屈原在《离骚》中提到:“楚人重五日,粽叶裹香糯。”这表明粽子在战国时期就已经成为端午节的重要食品。

粽子的传承,离不开一代代人的努力。从古至今,粽子制作技艺不断发展,形成了各具特色的粽子品牌。如广东的广式粽子、福建的闽南粽子、湖南的湘西粽子等。这些粽子不仅传承了传统制作工艺,还融入了现代元素,成为人们喜爱的美食。

粽子作为端午节最具代表性的食品,承载着丰富的文化内涵。从起源到发展,从饮食到活动,粽子的变迁见证了中华民族的历史变迁。在这个古老的节日里,让我们共同品味粽子的美味,传承这份独特的文化。

起名大全

最近更新

- 2025年05月18日是否属于装修吉日? 装修开工能算好日子吗

- 2025年05月14日搬家日子合黄道没? 今日搬家入伙行吗?

- 2025年农历四月十四领证行不行 今天领证是好日子吗?

- 颠覆传统八字命理:你不知道的命运密码

- 毕姓女孩取俏皮可爱的名字,有什么别出心裁的?

- 2025年农历四月廿一装修有没有问题? 装修新房能算好日子吗

- 2025年05月11日领证可不可以? 今天登记结婚怎么样?

- 从云南节日看民间文化的多样性与传承

- 灵吉命理揭秘:属兔之人如何改变命运,避开常见误区

- 2025年农历四月廿六是否属于订婚吉日? 今天定下婚约是好日子吗?

- 宣姓才华横溢的女孩名字,有哪些时尚前卫的?

- 从天文到农耕,春节顺口溜带你走一遍传统

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气