从节日传说看中国古代的天文与农耕文化

在中国古代,天文与农耕文化是紧密相连的。古人通过对自然现象的观察,制定了许多节令,既是天文知识的体现,也指导着农耕活动。这些节令往往与传统节日、传说紧密相关,成为我们了解古代农耕社会与天文学发展的重要窗口。

农耕文化与天文:节令的起源

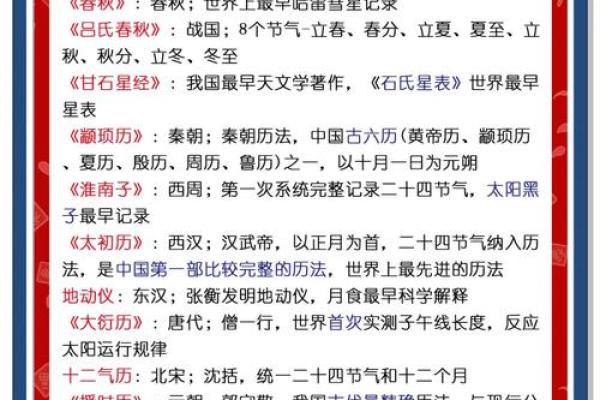

中国古代农业社会高度依赖天象变化来安排生产活动。天文的研究不仅是为了观测星辰,更是为了调控农耕。春秋时期,天文现象如日月星辰的变化、太阳的升降方向等,深刻影响了古人的生产和生活。例如,二十四节气的设立便源于对天文现象的长期观察,它不仅是农耕的指南针,也为古代人民提供了一个更精确的时间系统。

这些节气在古代农耕活动中的作用尤为突出。比如,春分与秋分的节令划分,帮助农民确定播种与收获的最佳时机。而立春、夏至、冬至等节令的设立,实际反映了古代人对天文现象的深刻认识,也体现了天文学和农业的紧密结合。

传统节日与天文的联系:春节与中秋节

春节和中秋节是中国最具代表性的传统节日,它们的起源和天文、农耕文化紧密相关。

春节起源于中国古代的“岁首”仪式,最初是为了祭天祈求丰收。春节的日期与农历新年相关,古人认为新年的第一天,太阳的升起标志着新的生命循环开始。春天是播种的季节,古人通过祭天活动祈祷一年四季能够风调雨顺,农作物丰收。

中秋节则与月亮的变化密切相关。古代人发现,农田的灌溉和月亮的变化之间存在某种规律,因此中秋节的满月象征着丰收的季节。在中秋节,人们通过赏月、吃月饼等习俗,表达对丰收的感恩以及对家人团聚的期盼。月亮的圆缺与季节变化的密切联系,使得中秋节成为反映天文知识和农耕文化的典型节日。

天文与农耕文化的融合

进入现代,天文与农耕文化的结合依然影响着我们。尽管现代社会科技发达,农业生产不再依赖纯粹的天文观察,但节气的概念依然深入人心,成为现代农业与社会生活的重要参考。在一些农村地区,农民依然通过节气的变换来判断最佳的种植和收获时间。尤其是在现代化农业中,许多农民仍会参考古老的节令,运用先进的科技设备结合传统节气,确保农业生产的高效与可持续性。

此外,现代社会的节日习俗也承袭了古代节令文化。在城市和乡村,春节和中秋节的庆祝方式延续着古人的传统。尽管今天人们的生活方式发生了巨大变化,但节令所承载的农耕智慧和天文知识依然是文化传承的重要组成部分。

这些节日不仅仅是一个简单的庆典活动,它们蕴藏着古代天文与农耕文化的深刻智慧。通过传统节日的庆祝,我们能够感知到先辈如何通过观察自然、运用天文知识,指导日常的农耕活动,并将这一知识代代相传,成为今天我们文化的一部分。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气