的节气与养生:如何调整作息迎接秋天

秋天,是一个从炎热走向凉爽的季节,也是人体调养的关键时机。随着秋季的到来,气候变化给我们带来新的生活节奏,也要求我们在养生上作出相应的调整。特别是作息的调整,能够帮助我们更好地适应秋季的气候,增强体质,预防疾病。

秋天的天文和农耕背景

秋季的到来,源于天文的变化。秋分是秋季的一个重要节气,标志着白昼和黑夜的平衡。自古以来,农耕社会便通过这些天文现象来安排生产与生活。秋天,正是收获的季节。气温逐渐下降,昼夜温差加大,这不仅对作物生长产生影响,也直接与人的身体健康息息相关。

在农耕时代,秋天是丰收的季节,农民通常会忙碌于收割与储藏,而这种季节性活动也促使人们调整作息,使之与大自然的变化同步,保持劳作与休息的平衡。为了迎接即将到来的寒冷天气,人们也会在秋季开始储备冬季的食物和衣物,确保过冬的充足和温暖。

传统习俗:秋季饮食与活动

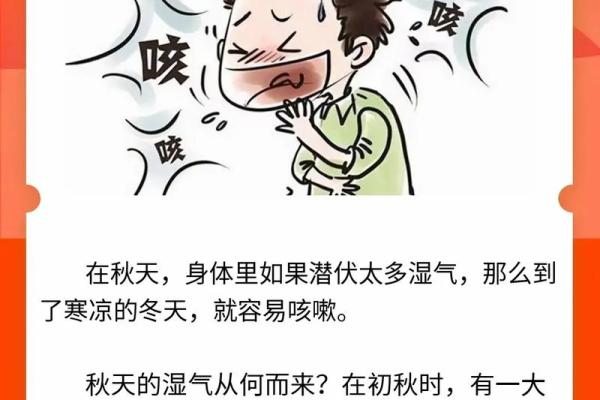

秋季的传统习俗中,饮食和活动是两大重点。在古代,秋季的饮食上特别注重“润燥”。《黄帝内经》提到,秋季是“燥邪”最易侵袭的季节,人体需要通过食物来增强抵抗力。因此,秋天的饮食中要注重清润补养,尤其是多食用一些具有滋阴润燥功能的食物,如梨、枸杞、百合、白木耳等。

此外,秋天也是适宜进行一些轻松活动的季节。古人提倡“秋游”,即利用秋高气爽的天气进行户外活动,既有助于增强体质,又能放松身心。秋游时,古人往往会选择到山水之间进行赏秋、采菊等活动,不仅能够享受大自然的美景,还能有效地调节身体和情绪。

历史案例:唐代秋季作息与养生

唐代是中国古代历史上的一个盛世,唐代的养生文化尤其注重根据季节变化调整作息。唐代的宫廷中,有一套完整的作息制度,秋季尤为注重早睡早起和避免过度劳累。李时中《脉诀》提到:“秋气至,早卧早起,精气充实,养生保健,防止秋燥。”这表明,秋季作息调整不仅仅是为了迎合外界气候变化,也是为了让身体更好地储备能量,增强抵抗力。

此外,唐代的文人们在秋季也有独特的作息安排,他们注重在秋天进行修身养性,早晨通过听音乐、写字或静坐冥想来迎接清晨的第一缕阳光。而到了傍晚,则尽量避免熬夜,确保充足的睡眠时间,以便调整生物钟,适应秋季的变化。

当代的秋季作息调整

现代社会的快节奏生活,往往让人们忽视了季节性作息的调整。然而,随着人们对健康养生认识的提高,越来越多的人开始关注秋季作息的调整。尤其在大都市中,忙碌的工作节奏让不少人容易忽略秋季气候对人体的影响。为了保持身心的健康,现代人开始尝试在秋季多做晨跑、散步等轻松的运动,并在饮食上偏重滋润养阴。

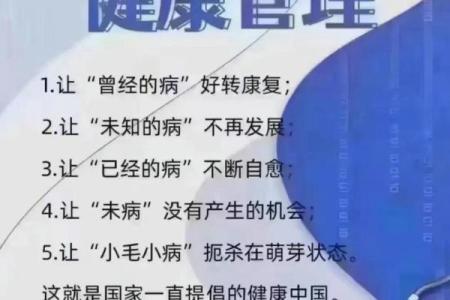

在现代医学中,秋季是提高免疫力的关键时期。保持规律的作息时间,早睡早起,可以帮助人体调整生物钟,增强免疫系统的功能。与此同时,许多人也在秋天选择进行一些中医调理,比如食疗和针灸,以应对秋季的干燥天气。

通过这些现代传承的做法,我们不仅能更好地适应秋季的气候变化,也能在秋天这个季节中保持身体的平衡和健康。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气