佛教节日中的文化符号与传统习俗

在我国的历史长河中,佛教文化如同璀璨的明珠,镶嵌在中华文明的宝库之中。佛教节日中的文化符号与传统习俗,承载着丰富的历史内涵和深厚的文化底蕴,成为中华民族共同的精神财富。以下是关于佛教节日中文化符号与传统习俗的探讨。

让我们回顾佛教节日的起源。佛教起源于古印度,其节日大多与农耕和天文有关。如春节、元宵节等,源于农耕文化,反映了人们对农业丰收的期盼;而夏至、冬至等,则与天文现象有关,体现了人们对时间的敬畏。

在传统习俗方面,佛教节日中的饮食和活动丰富多彩。以下以几个具有代表性的节日为例,解析其文化内涵。

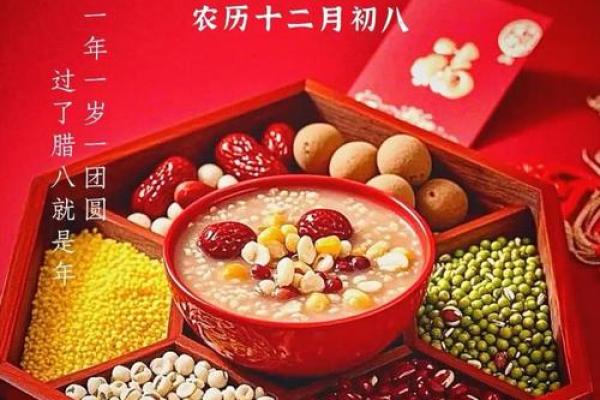

春节:春节是我国最重要的传统节日,也是佛教的重要节日之一。春节的饮食习俗包括年夜饭、饺子、汤圆等。据《佛说阿弥陀经》记载,佛陀曾以五谷杂粮供养众生,因此,春节期间的食物也与感恩、祈福之意相连。此外,春节期间还有拜年、贴春联、放鞭炮等传统活动,寓意着新的一年吉祥如意。

元宵节:元宵节源于佛教的“正月十五燃灯会”。据《佛说观无量寿经》记载,正月十五之夜,佛陀在灵山会上讲说了无量寿经,众生因此得以解脱。因此,元宵节有吃汤圆、赏花灯、猜灯谜等习俗,寓意着团圆、美满和智慧。

端午节:端午节源于古代越人的祭祀活动,后传入佛教。端午节的传统习俗有赛龙舟、吃粽子等。据《佛说观无量寿经》记载,佛陀曾以粽子供养众生,因此,粽子在佛教中具有特殊的象征意义。端午节的活动寓意着驱邪避疫、祈福安康。

中秋节:中秋节源于古代的月神崇拜,后与佛教相结合。中秋节的传统习俗有赏月、吃月饼等。据《佛说阿弥陀经》记载,佛陀曾以月光供养众生,因此,赏月具有祈求平安、团圆的寓意。

在传承方面,佛教节日中的文化符号与传统习俗在历史长河中不断演变,但仍保持着其独特的文化内涵。如今,这些节日已成为中华民族共同的文化记忆,承载着民族精神和文化自信。

佛教节日中的文化符号与传统习俗,既是历史文化的积淀,也是民族精神的体现。在新时代,我们要继续传承和弘扬这些优秀文化,让中华民族的文化瑰宝绽放更加璀璨的光芒。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气