——传统农耕文化中的节气与养生之道

节气作为传统农耕文化的重要组成部分,源于古代中国对天文现象的观察和总结。每年24个节气划分了一个周期,反映了自然界气候变化、物候变化等规律。而这一点,深刻影响了人们的农业生产和日常生活。在农耕社会中,节气不仅是农田耕作的指南,也与养生息息相关,通过节气调整生活习惯、饮食起居、体力活动等,有助于保持身体健康和延年益寿。

节气与养生的起源

节气的起源可追溯至中国古代天文学的成熟。最早的“节气”概念出现在《尚书·禹贡》一书中。根据天象、气候的变化,古人发现不同的节令气候对农作物的生长有直接影响,于是根据太阳在黄道上的位置将一年分为24个节气。每一个节气的到来,不仅标志着天气、气候的变化,也与季节的更替和农业活动的安排密切相关。

节气与养生的关系源于古代《黄帝内经》的理论。《内经》指出,四季变换、气候变化应当引导人的生活方式和身体保养。例如,“春生、夏长、秋收、冬藏”的理念就强调了根据季节变化调整饮食、作息和情绪的管理,从而达到身体的最佳状态。

传统习俗中的节气与养生

在中国的传统农耕文化中,每个节气都有特定的饮食习惯和养生活动。以春季的“立春”和秋季的“秋分”为例,两个节气有着截然不同的养生方式。

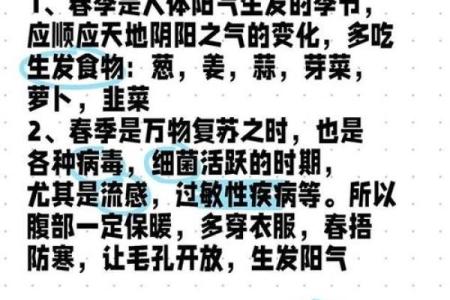

立春作为春季的开始,气温回升,万物复苏。根据《本草纲目》,立春时节要“吃春饼,饮春酒”。春季的食物宜清淡、温和,多吃富含维生素的时令蔬果如菠菜、荠菜等,以帮助清理体内的寒气,促进血液循环。而在日常活动上,立春时节提倡适度运动,比如踏青、放风筝等,可以帮助改善体内气血,达到“春生夏长”的效果。

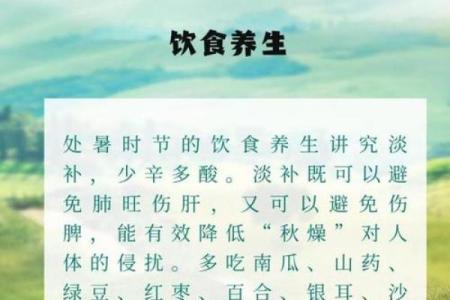

与春季的生发养生相对的是秋季的养生。秋分时节,天气干燥,人体的阳气逐渐收敛,呼吸系统容易受到影响。古人根据“秋收”的理念,强调滋阴润燥、保养肺腑。秋分时节饮食上多以滋补为主,如食用白萝卜、梨、桂圆等润肺食物。同时,也有“秋冬进补”的传统习惯,很多家庭会在这个时节炖煮滋补汤品,增强免疫力。

现代传承与创新

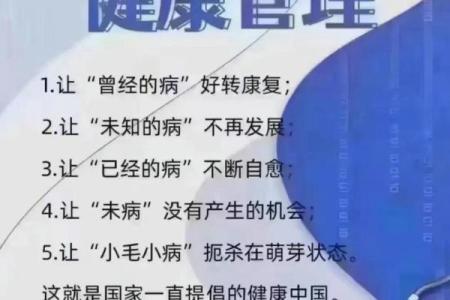

在当代,节气养生依旧得到了广泛传承,并融入现代生活方式。许多养生馆、健康食品公司和个人养生网站,通过结合节气文化,推出了应季养生方案与健康产品。例如,在“冬至”节气,很多健身中心和健康餐厅会推出“冬至养生餐”,并提醒顾客适度运动、注重保暖,以增强体质应对寒冷天气。

此外,现代社会的快节奏生活方式虽然改变了很多传统习俗,但节气养生的核心理念依然受到重视。社交媒体和健康应用程序也会提醒人们根据节气调整生活方式,如通过饮食、运动、作息等方面来应对季节变化。现代人通过手机APP可以轻松获取节气养生信息,安排合理的饮食和运动计划,保持身体的平衡和健康。

节气养生不仅仅是传统文化的传承,也是现代健康理念的结合与创新。通过对节气的理解和应用,不仅能让人们更好地与自然和谐共生,也让人们在现代社会的忙碌中找到与自然的连接与平衡。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气