传统节日习俗与养生之道

在古老的中国文化中,节令和季节的更替与人们的生活密切相关,尤其是农耕社会的人民,往往依照自然规律和天文变化来安排农业活动、饮食习惯以及生活方式。随着时间的推移,许多传统节日的习俗和养生智慧逐渐融入了我们的日常生活中,成为了对身心健康的积极影响。

农耕时代的节令与养生观念

农耕社会的节令,不仅是标志着农业生产的周期性,也反映了古人对自然界变化的深刻认识。例如,春季是农耕的起始,古人以“春风得意马蹄疾”来象征这一时期的生机勃勃。这时,人们常常会进行大扫除、修整家园等活动,体现了通过清理环境来祛除“晦气”,迎接新的开始。

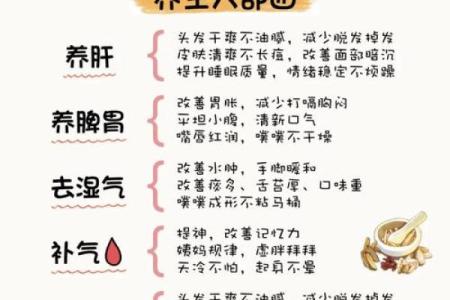

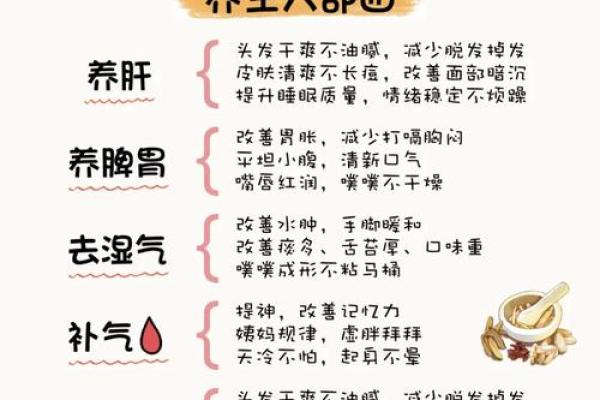

春天的养生习惯特别注重调理肝气。中医理论中提到“春气养肝”,因为肝主疏泄,春天万物复苏,肝脏的活动也最为旺盛。古代有“春捂秋冻”的说法,春季早晚温差大,人们要根据天气适时增减衣物,以防寒气入体。此时饮食上多选择温和、清淡的食物,如春笋、青菜等,能够帮助肝气顺畅流通。

传统节日与养生实践

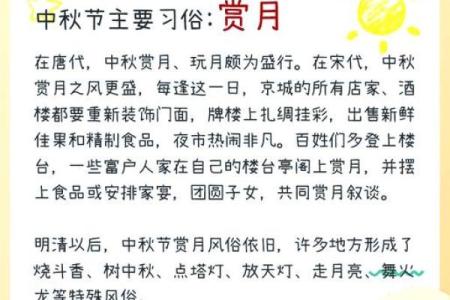

中国传统节日中,不少习俗和养生理论紧密相连。例如,在中秋节,月圆之夜象征着团圆和丰收,古人会以赏月、吃月饼等方式庆祝这一节日。月饼的馅料根据季节不同,有豆沙、莲蓉、五仁等多种口味,而这些食材均富含多种营养物质,能够帮助平衡体内的阴阳。

中秋节的养生意义,也体现在与“秋收”相关的饮食上。在“秋天养肺”的理论中,秋季是养肺的最佳时机。人们常在此时食用富含润肺成分的食物,如百合、银耳等。而喝菊花茶也是中秋时的传统,菊花具有清热解毒、疏风散寒的效果,尤其适合秋季燥气较重的时节。

现代传承与创新

随着时代的发展,很多传统节日习俗不仅没有消失,反而在现代生活中得到了创新和传承。例如,在春节期间,家庭成员会共同包饺子、贴春联、放鞭炮等,这些活动与农耕社会的庆祝丰收、祈求来年丰盈的传统息息相关。在现代社会,春节期间注重团聚和家庭和睦,饮食方面也讲究营养均衡,许多家庭会在节日期间准备各种海鲜和滋补汤品,以滋养身体。

现代社会对养生的认识越来越科学化,例如许多人会借助传统节日来调节体内的气血平衡。春节期间,除了传统的食物和活动外,健康养生的理念也逐渐被引入,例如适量的运动、良好的作息时间和适当的心理调节。现代人已经不再单纯依赖“吃药治病”,而是通过规律的生活方式来维持身体的健康。

这类节日习俗不仅仅是文化的传承,更是人类智慧的体现。通过对季节、气候、食物和活动的合理安排,古人早已总结出一套适合自己生活的养生之道,并通过一代代的传承,使其变得更加贴合现代生活的需求。

起名大全

最近更新

- 2025年05月18日装修日子有没有选对? 装修黄道吉日查询

- 顾姓阳光开朗的男宝宝名字,好听又有创意的名字合集

- 五行格局颠覆传统:揭秘属木男孩的性格误区与反转型成长路径

- 想给童姓宝宝起个甜美可爱的名字,男孩名字推荐

- 春节习俗与养生智慧:传统与健康的完美融合

- 2025年05月14日搬家是否是黄道吉日 今日乔迁新居有没有问题?

- 2025年农历四月初一是否属于提车吉日? 这日子提车买车好吗

- 琰的五行性格解析:反而通过弱点找到成功的捷径

- 2025年农历四月十四是否是领证吉日 今日领证结婚好吗

- 郁姓男孩聪慧伶俐的名字,灵韵十足的有哪些?

- 2025年农历四月初七是否属于动土吉日? 建筑房屋行吗?

- 2025年农历四月十七搬家是否是黄道吉日 乔迁搬新房合适吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气