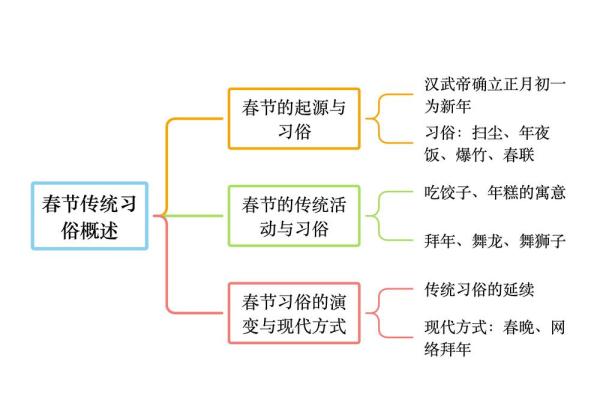

春节习俗与养生智慧:传统与健康的完美融合

春节作为中国最重要的传统节日之一,蕴含着深厚的文化底蕴与养生智慧。它不仅仅是一个庆祝新年的节日,更是结合农耕文明与天文观测的历史传承。春节的许多习俗都与身体健康、生活规律紧密相关,充分体现了天人合一的哲学思想。

起源与农耕天文的结合

春节的起源可以追溯到农耕时代,那个时期人们深知节令对农作物的影响。农历新年的设定,恰好是冬季到春季交替的时刻。古人通过天文观测确定节气,认为这个时节阳气回升,万物复苏,适合祈求新一年的丰收和健康。在《周易》中,阴阳五行的理论也对春节习俗的形成产生了深远影响。正是在这样的节令背景下,春节成为了人们休养生息、祈求健康的时刻。

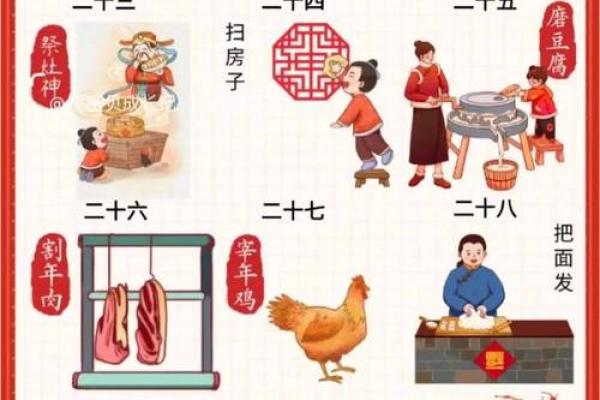

传统习俗与养生智慧

春节期间的饮食习俗,不仅具有丰富的文化寓意,还有着养生的智慧。传统食物如饺子、汤圆、年糕等,不仅口感美味,且大多富含营养,符合冬春季节人体所需的能量与滋补。饺子象征着“元宝”,寓意着财富与好运;汤圆则象征着团圆和和睦。而年糕则代表着“年年高”,寓意着步步高升。

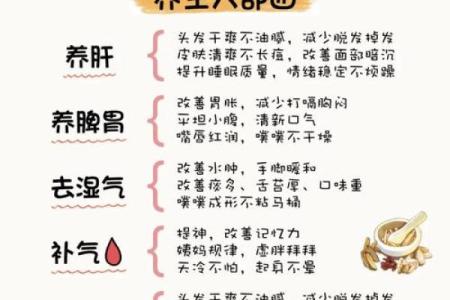

春节期间,人们注重休息与放松,避免过度劳累。按照《黄帝内经》的养生理论,冬季是养阴的最佳时机。冬季养生注重保暖与补充能量,避免寒气入侵,保持身体的温暖是关键。因此,在春节时,家家户户会准备滋补汤品,如鸡汤、羊肉汤等,以此来增强体质。

历史案例:唐朝与宋朝的养生智慧

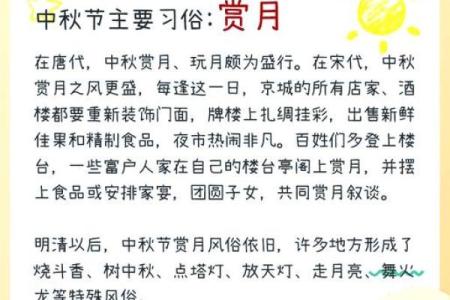

唐朝时期,春节不仅是一个祭祖的节日,也充满了健康的生活哲学。唐代的宫廷中,春季是进行养生调理的最佳时机。据史书记载,唐代的贵族尤其注重节令养生,春节期间,他们会进行适量的运动、调理饮食,以增强体质。在《唐书》中提到,唐代人春节期间,会根据天气变化调整饮食和作息,保持身体的平衡,避免过度疲劳。

宋朝时期,春节与养生的结合更加深入民间。宋代的《本草纲目》对春季的养生也做了详细的指导,认为春节是“春气始生,养生宜顺其气”。宋代人民注重春节期间的自我保健,常常通过饮食和运动来加强身体免疫力,减少冬季寒冷带来的不适。

春节与健康的平衡

随着时代的发展,现代人依旧延续着春节的传统习俗,并在此基础上更加注重健康。如今的春节,不仅是亲友团聚的时刻,也成为了人们养生调理的黄金期。许多人开始关注春节期间的饮食搭配,避免过于油腻或过量的食物,以保持体内的平衡。此外,现代人还会通过适度运动来提高免疫力,很多人选择在春节期间参加轻松的户外活动,享受新鲜空气,舒缓压力,达到养生的目的。

春节的传统习俗与养生智慧,至今依然在中国社会中传承与发展。它不仅代表了对健康的关注,也反映了中国古代人民对自然规律和生命养护的深刻理解。在现代社会,这些传统习俗仍然给人们提供着生活的智慧与健康的指引。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月廿一是否是装修吉日 今日装潢房子合适吗?

- 2025年农历四月廿六是否为订婚黄道吉日 定下婚约吉日宜忌查询

- 2025年05月08日乔迁是上上吉时吗? 今天乔迁合不合适?

- 琴字五行属性及女孩取名的音律与寓意结合

- 2025年05月11日是否为领证好日子? 今日领证好吗

- 春节别称背后的农耕文化与传统习俗

- 2025年05月11日领证合不合适? 今日登记领证好吗

- 2025年05月23日订婚是否合时宜? 提亲适合吗?

- 2025年04月21日安门是黄道吉日不? 今日安门好吗

- 植物密码解密:茵属五行,你的性格如何?

- 2025年04月30日算不算结婚好日子? 今日办喜事好吗

- 男孩用施字取名好吗?五行属性与寓意匹配度分析

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气